データヘルス研究ユニット主催シンポジウム

第3期データヘルス計画で医療保険者が目指すこと

―新経済・財政再生計画改革工程表2022より―

特集 第1部

(2023年3月2日開催)

令和5年3月2日(木)、東京大学未来ビジョン研究センターデータヘルス研究ユニットは、「第3期データヘルス計画で医療保険者が目指すこと」と題したシンポジウムを対面とオンラインとのハイブリッド形式にて開催しました。

当日は、都道府県・保健所、市町村、都道府県国民健康保険団体連合会、大学等研究機関、民間事業者など、480名の皆様にご参加いただきました。

持続可能な長寿社会の構築に向けて、昨年末に「新経済・財政再生計画改革工程表2022」が掲げられ、社会保障分野の政策についてもその方向性が明示されました。一方、国民の健康寿命の延伸を図るための新たな仕組みであるデータヘルス計画については、第1期、第2期の運営を通して、保健事業の課題や円滑に運営するためのポイントが把握されました。そこで、本学では、第3期データヘルス計画で医療保険者が目指すことと、それを実現するための計画策定に関する情報提供を行い、保険者や支援者の皆様に役立てていただくことを目的にこのシンポジウムを開催しました。

Q-stationでは、第3期計画に向けて取り組まれている自治体の先進事例や、データヘルス計画の標準化から得られた保健事業の知見など、シンポジウムの内容を2回にわたってダイジェストでお伝えします。

- 1)挨拶

自治医科大学地域医療学センター 教授 小谷和彦 - 2)来賓『「新経済・財政再生計画改革工程表2022」(社会保障分野)について』

内閣府大臣官房審議官 榊原毅 - 3)特別講演『「第3期データヘルス計画」における医療保険者への期待』

厚生労働省保険局国民保険課課長 高木有生 - 4)報告『第2期データヘルス計画標準化の取組(都道府県向けリーダーシップ・プログラム等から)』

東京大学未来ビジョン研究センター 特任研究員 中尾杏子 - 5)パネルディスカッション『第3期データヘルス計画に向けた市町村支援』

富山県厚生部厚生企画課 主任 中橋香織

富山県高岡市福祉保健部保険年金課 主任 上野玲果

ファシリテーター

東京大学未来ビジョン研究センター 特任教授 古井祐司 - 6)情報提供『東京大学 都道府県向けリーダーシップ・プログラム(令和5年度)』

東京大学未来ビジョン研究センター 特任准教授 井出博生

1)開会挨拶

小谷和彦(自治医科大学地域医療学センター 教授)

シンポジウムを共催いただいた、自治医科大学地域医療学センター 教授 小谷和彦先生より、開会の挨拶と共に、住民の健康や地域社会に果たす自治体の役割の重要性や、データヘルス計画を進める意義にも触れていただきました。

2)来賓

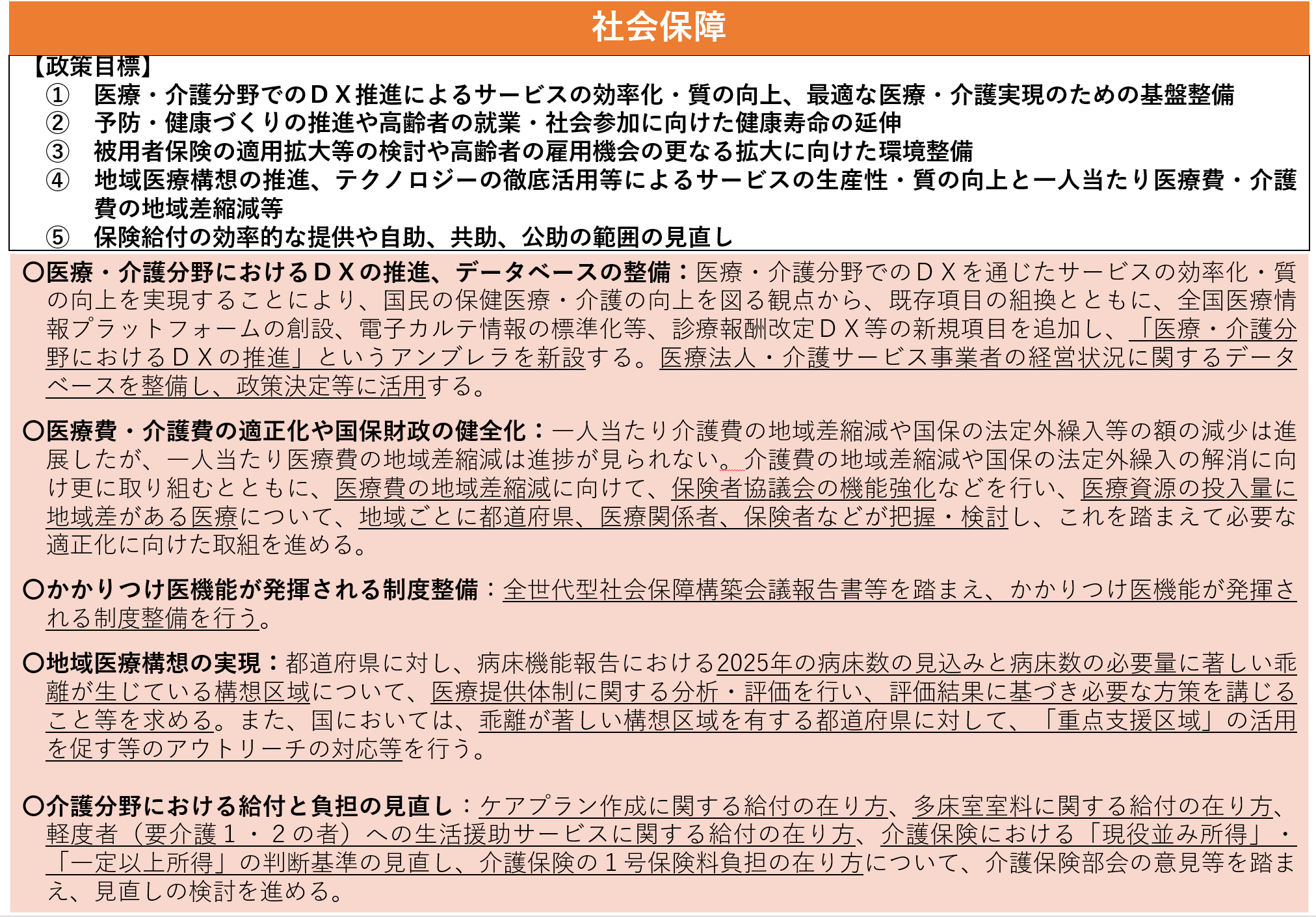

「新経済・財政再生計画改革工程表2022」(社会保障分野)について

内閣府大臣官房審議官 榊原毅様から、昨年12月22日の経済財政諮問会議において決定された「新経済・財政再生計画改革工程表2022」(社会保障分野)について、ご紹介いただきました。

* * * * *

榊原毅(内閣府大臣官房審議官)

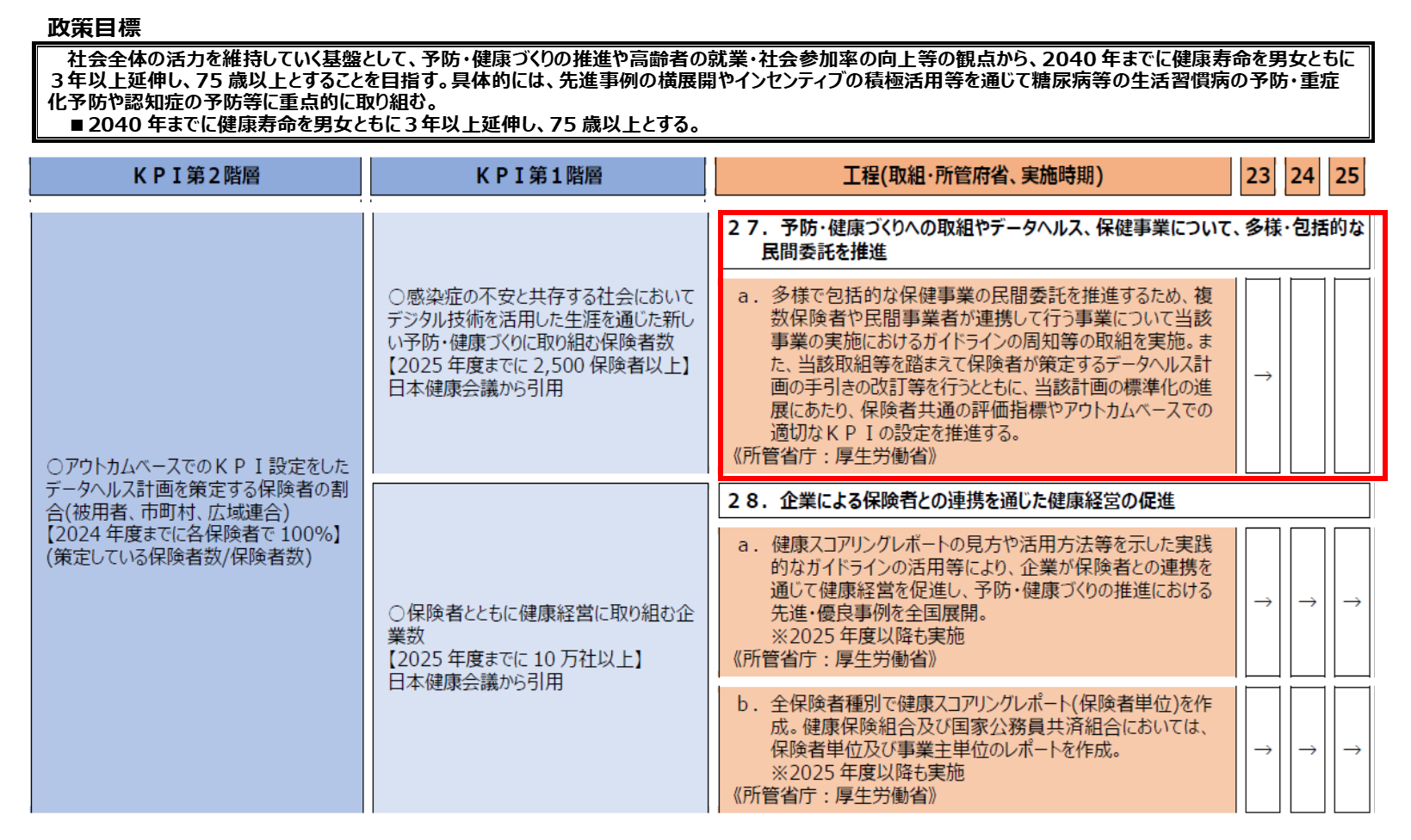

シンポジウムのテーマであるデータヘルスは、社会保障分野の政策目標の一つ「予防・健康づくりの推進や高齢者の就業・社会参加に向けた健康寿命の延伸」に含まれています。

予防・健康づくりの重要性が高まるなか、医療保険者には、より効果的・効率的な保健事業の実施が求められており、2013年の日本再興戦略を踏まえて始まったデータヘルス計画は、大変重要な「政策ツール」と認識されています。

データヘルス計画の標準化により、マイナンバーカードを活用した医療DX、パーソナルヘルスレコードの推進等の動きとも連動し、各自治体におけるデータヘルスの取組がさらに発展することが期待されています。

3)特別講演

「第3期データヘルス計画」における医療保険者への期待

厚生労働省保険局国民健康保険課課長 高木有生様から、「第3期データヘルス計画」における医療保険者への期待と題して、ご講演をいただきました。

* * * * *

高木有生(厚生労働省保険局国民健康保険課課長)

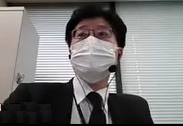

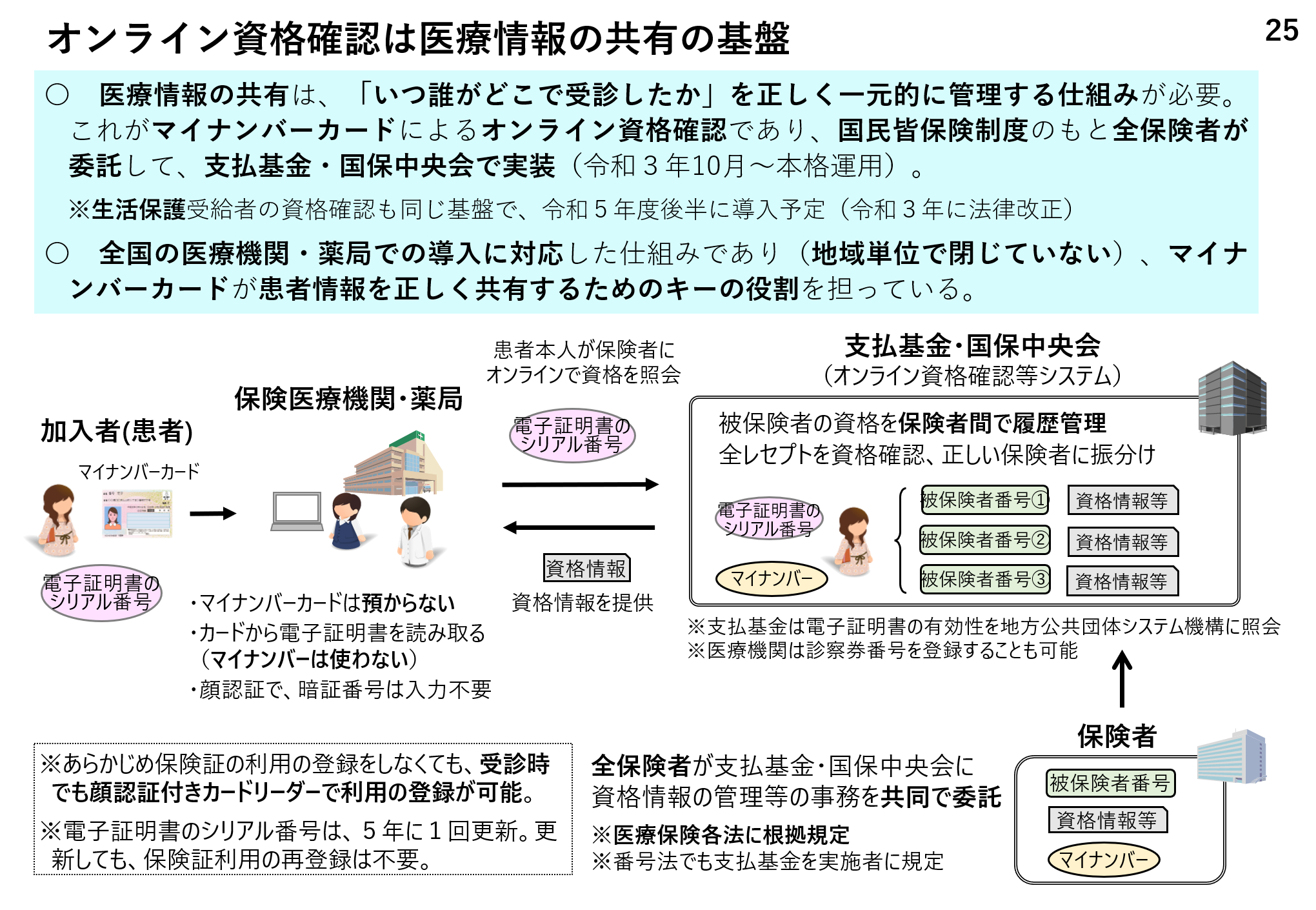

日本の医療保険制度では、職域・地域によって保険者が異なりますが、保険者機能を発揮し医療費適正化や予防・健康づくりの取組を推進するため、保険者共通の仕組みにより特定健診・特定保健指導などの取組が進められています。マイナンバーカードによるオンライン資格確認の導入により、加入者は薬剤情報や特定健診情報などを医師・薬剤師と共有できるようになりました。マイナンバーカードの普及により、保険者を横断した共通の基盤で、特定健診情報や診療情報など社会保障の給付を自ら把握することが可能になる環境がつくられつつあります。

4)報告

第2期データヘルス計画標準化の取組

(都道府県向けリーダーシップ・プログラム等から)

中尾杏子(東京大学未来ビジョン研究センター 特任研究員)

中尾杏子(東京大学未来ビジョン研究センター 特任研究員)

データヘルス研究ユニットでは、国保の第2期データヘルス計画を標準化する取組を、都道府県向けリーダーシップ・プログラム等を通じて10都県と共に進めてきました。この取組について報告いたします。

背 景

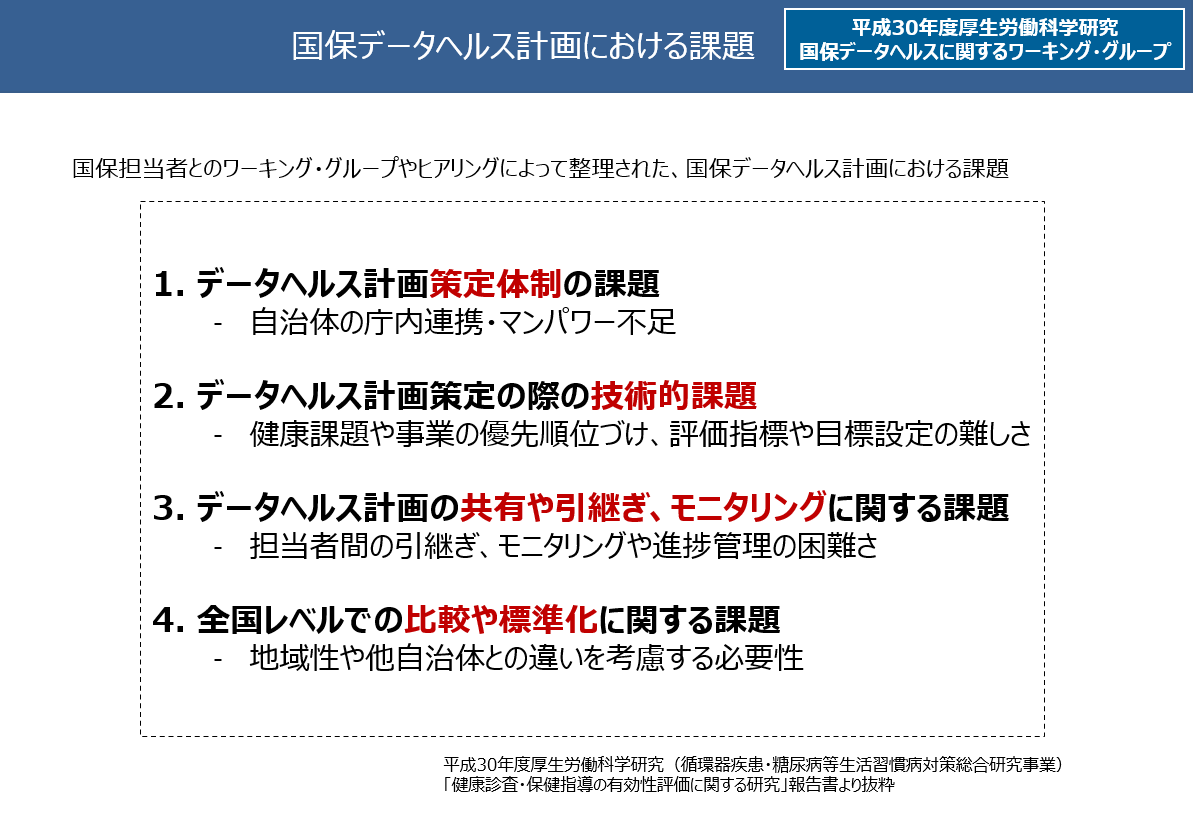

国保のデータヘルス計画には、自治体の体制上の課題や、データヘルス計画策定における技術的課題、計画に関する情報共有や引継ぎの課題、相互比較の難しさといった課題があげられていました。

国保データヘルス計画のPDCAサイクルを回すためには継続的な支援が必要です。そのため、従来から行われてきた国保連や支援・評価委員会などによる市町村支援に加えて、今後は都道府県も保険者機能を発揮して、市町村支援をしていく必要があります。また、地域全体での知見共有や市町村の状況の見える化といった基盤や仕組みづくりも必要です。これらの取組を進めていくうえで、データヘルス計画を標準化することが求められます。

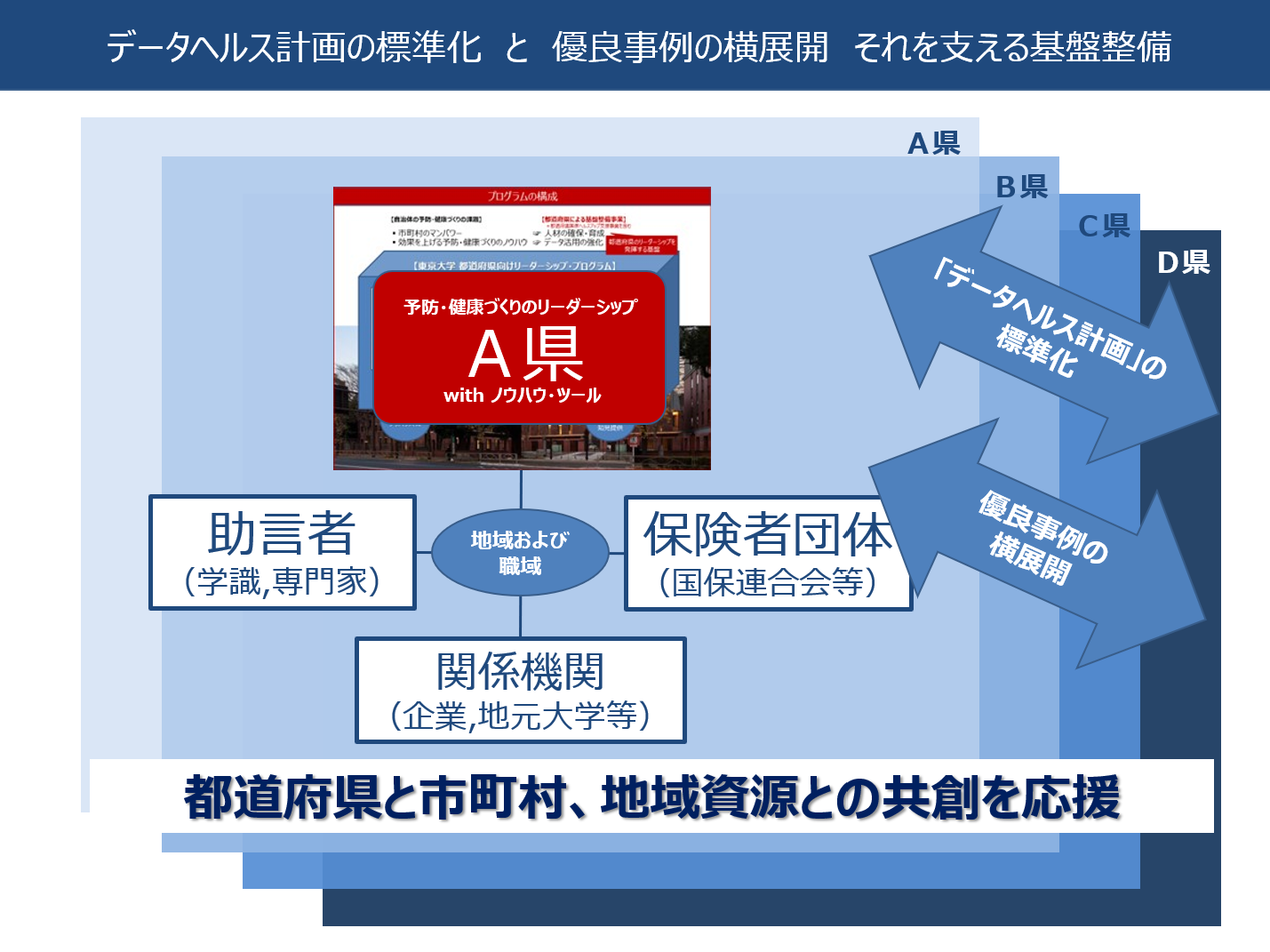

これらの検討を踏まえて本学では「都道府県向けリーダーシップ・プログラム」を立ち上げました。これは保険者としての都道府県をバックアップする形で市町村の保健事業の推進を目指すプログラムです。

具体的には標準化に活用するツールとして、「データヘルス計画標準化ツール®」(以下、標準化ツール)を提供するとともに、研修会や個別支援の場を通じて、データヘルス計画の標準化の意義について関係者の理解を深めました。個別支援はオンラインも含めた対面で実施し、研修会や個別支援には地域の関係機関の方々にも同席いただいたり、市町村間での情報共有をしたりしながら進めました。

このように、データヘルス計画の標準化の取組を通じて、都道府県と市町村、国保連や国保中央会、地元大学、有識者、民間企業など地域の様々な関係機関が共創し体制につなげていくことも目指しました。

平成30年度の静岡県のモデル事業を皮切りに、データヘルス計画の標準化の取組を今年度までに10都道府県と進め、現時点までの標準化ツールの活用は243区市町村にのぼっています。

データヘルス計画 標準化の要素

データヘルス計画の標準化には大きく3つの要素があります。

1 データヘルス計画の課題・特長の可視化

国保の第2期データヘルス計画に記載すべき事項などは、「保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引き」に示されています。ただし、実際に策定されている国保のデータヘルス計画を見ると、記載様式や項目・記載の粒度が多様で、市町村の独自性の高いものになっています。そのため、今回10都県で「データヘルス計画標準化ツール®」を用いて、各市町村におけるデータヘルス計画の構造の整理をしました。

なお、計画の標準化といっても、単に共通のツール・様式を配れば良いというものではありません。大切なことは、標準化の意義を都道府県や市町村の関係者の皆様が納得をしたうえで、各市町村の独自性も尊重しつつ進めることです。

そのため、研修会で標準化の意義をご説明した上で、標準化ツールを用いて各市町村と個別にヒアリングや意見交換、フィードバックをしながら進めました。また、このようなプロセスを通じて都道府県も各市町村の特徴を把握することができ、特徴に応じた支援につなげやすくなります。一方、市町村側も健康課題の解決につながる事業設計がしやすくなり、同じ様式で情報交換することで庁内外の連携にもつながります。

取組事例 茨城県

茨城県は県内の全市町村に標準化ツールを導入して、標準化を進められた先進的な県です。

県内44市町村ありますが、第2期データヘルス計画策定時には、「健康課題の優先付け」がされていた市町村は3割弱でした。標準化を進めた後は、半数近くの市町村で健康課題の優先付けが行われていました。「健康課題と保健事業の対応付け」がされている市町村も、計画策定時は3割弱だったのが、9割弱に広がっていました。

また、「計画全体の目的・目標・評価指標の設定」も当初は計画に記載がありませんでした。標準化を進めた後、9割以上の市町村で目的・目標・評価指標の設定がされていました。

これらの点について、県のご担当者に伺ったところ、標準化をすることによって市町村の担当者が自らの計画の過不足に気づき、自主的に計画を見直されたということでした。

ただし茨城県では、各市町村のデータヘルス計画を整理した標準化ツールそれぞれに、優れた点と見直すべき点のコメントを付けてフィードバックするという、とても手厚い支援がなされていました。

参考 健康保険組合のデータヘルス計画の標準化の状況

保険者の中でも健康保険組合はデータヘルス計画の標準化が先行しています。

健保組合ではほぼすべての健康保険組合が利用できる、「データヘルス・ポータルサイト(https://datahealth-portal.jp/)」があります。

(厚労省の補助金で東京大学が開発。現在は社会保険診療報酬支払基金に移管し、管理運用中)

各健保組合は、自組合のID・パスワードでログインをすると、自組合のデータヘルス計画を作成・運用・提出でき、計画の策定・実施・評価・見直しというPDCAサイクルを標準的な手順・考え方に沿って進めることができます。

このサイトは現状では国保には対応していませんが、今後さまざまな保険者に門戸を開いてくことは検討しています。現状でも国保も使える機能として、「自治体の保健サービス情報」というページがあります。ここに自治体が実施する保健事業を登録し、当該地域に関連する健保組合に情報発信することができます。新しい機能ですのでまだ登録がありませんが、こちらもぜひ情報発信にご活用ください。

データヘルス・ポータルサイト > データヘルスライブラリー > 自治体の保健サービス情報

2 保健事業を効果的・効率的に行う工夫の抽出・蓄積

本学では、保健事業を効果的・効率的に実施するための工夫の抽出・蓄積するシートとして、「保健事業カルテ」を作成し、利用しました。この「保健事業カルテ」を3年分蓄積された山形県にご協力いただき、特定健診に関わる工夫の抽出をさせていただきました。

<事例 山形県>

特定健診の周知を新規加入者の加入時に働きかけているかどうかによる受診率の違いを比較しました。加入時に健診の案内を行っていない市町村よりも、行っている市町村の方が健診受診率が高い傾向にありました。また、加入時に案内だけではなく、申し込みまで同時に行う市町村はさらに健診受診率が高い傾向がありました。

また、山形県では集団健診を行う市町村が多いのですが、集団健診における健診会場までの移動手段の提供有無を調査しました。移動手段の提供を行っている市町村は、行っていない市町村よりも集団健診の受診率が高い傾向にありました。

これらは山形県内35市町村での比較になるため、市町村数が少なく示せる範囲には限りがあります。ただし今後、より多くの市町村でこのような方法・体制の工夫を抽出し、比較ができると、自治体の規模や特徴に応じた効果的なやり方が抽出・識別できると考えています。

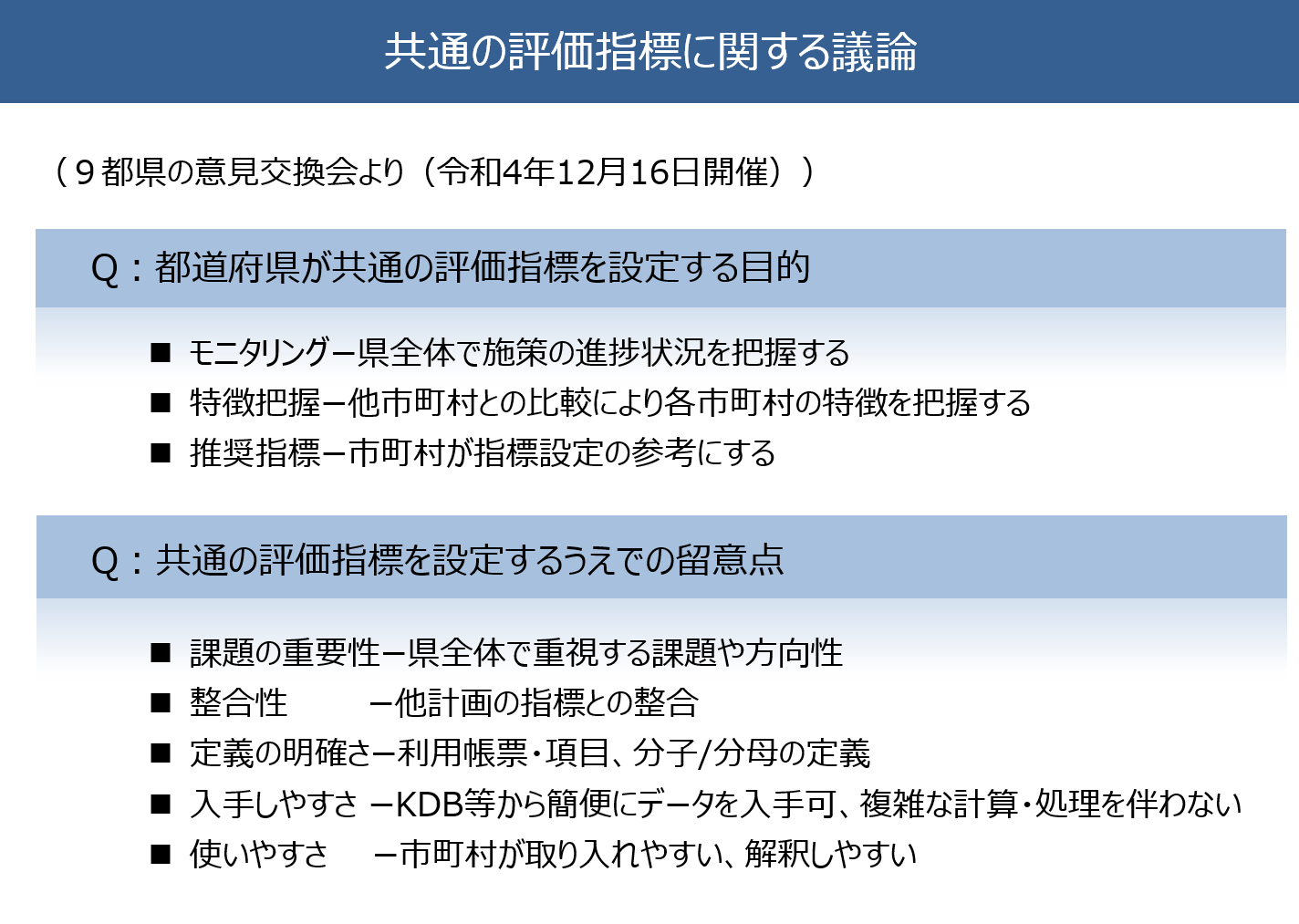

3 評価指標の標準化

2022年12月に9都県で、共通の評価指標に関する意見交換を行いました。その中で、共通の評価指標を設定する目的や留意点について以下のような意見が挙げられました。

まとめ

都道府県ごとに少しずつ標準化の基盤整備は整いつつあります。第3期データヘルス計画からは、これらの標準化されたデータをうまく活用し、保健事業の毎年の評価、知見抽出・横展開などを行い、地域全体の保健事業のレベルアップを目指すことが可能となります。

また、これらの取組を通じて従来の「実施する」ための事業から、「地域住民が健康になる」ための事業へと保健事業が進化し、地域全体の健康増進および活性化に繋がることを願っています。

※ホームページの記事、写真などのコンテンツの著作権は、国立大学法人東京大学 未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット、制作者ならびに情報提供者に帰属します。