データヘルス研究ユニット主催シンポジウム

第3期データヘルス計画で医療保険者が目指すこと

―新経済・財政再生計画改革工程表2022より―

特集 第2部

(2023年3月2日開催)

- 1)挨拶 自治医科大学地域医療学センター 教授 小谷和彦

- 2)来賓『「新経済・財政再生計画改革工程表2022」(社会保障分野)について』

内閣府大臣官房審議官 榊原毅 - 3)特別講演『「第3期データヘルス計画」における医療保険者への期待』

厚生労働省保険局国民保険課課長 高木有生 - 4)報告『第2期データヘルス計画標準化の取組(都道府県向けリーダーシップ・プログラム等から)』

東京大学未来ビジョン研究センター 特任研究員 中尾杏子 - 5)パネルディスカッション『第3期データヘルス計画に向けた市町村支援』

富山県厚生部厚生企画課 主任 中橋香織

富山県高岡市福祉保健部保険年金課 主任 上野玲果

ファシリテーター

東京大学未来ビジョン研究センター 特任教授 古井祐司 - 6)情報提供『東京大学 都道府県向けリーダーシップ・プログラム(令和5年度)』

東京大学未来ビジョン研究センター 特任准教授 井出博生

5)パネルディスカッション

第3期データヘルス計画に向けた市町村支援

中橋香織(富山県厚生部厚生企画課 主任)

上野玲果(富山県高岡市福祉保健部保険年金課 主任)

ファシリテーター

古井祐司(東京大学未来ビジョン研究センター 特任教授)

古井祐司(東京大学未来ビジョン研究センター 特任教授)

古井:10都県のみなさんとは昨年までもパネルディスカッションをしましたが、今年は富山県とモデルの高岡市にご登壇いただきます。富山県は今年度初めて取組をスタートされています。そして県庁、市町村のみなさんが協力して着実に歩みを進められているところに特徴があると感じています。

今日は都道府県、市町村の役割を確認し、第3期データヘルス計画策定に役立つよう、東京大学「都道府県向けリーダーシップ・プログラム」を通して、富山県とモデル市の高岡市が実際に取組まれていることをうかがいます。

質問1 富山県が「都道府県向けリーダーシップ・プログラム」に参加しようと思ったきっかけは?(県としての問題意識)

中橋香織(富山県厚生部厚生企画課 主任)

中橋:富山県は人口が約100万人、国保被保険者が約18万人、15市町村で構成されています。非常にコンパクトな県です。日頃から県の課題として、市町村の特徴を踏まえた事業の企画立案・支援のために県内市町村国保の状況を俯瞰的に見ることができないかと考えていました。そこで、市町村比較や市町村の特徴をデータから読み取ること、取り組み状況の見える化などを意識的に進めてきたところです。

ただ、決められた枠組みがあるわけではなく、手探りで時間と労力もかかり、支援のあり方を探っていました。

日頃、市町村の方たちからさまざまな機会に特定健診、特定保健指導の実施率向上のための方策などを教えていただくなかで、大変貴重な知見でありながらも県として抽出・蓄積をする仕組みがなく、現場の暗黙知がなかなか明文化されていませんでした。

2020年のデータヘルス計画中間評価も踏まえ、第3期計画策定に向けた県としての支援の方向性を模索していたときに、先行する都県の様子を昨年の東京大学が開催したシンポジウムで拝見し、「データヘルス計画標準化ツール®」(以下、標準化ツール)という枠組みを使った計画内容の整理や健康課題を解決していくための保健事業の設計といった考え方がわかりやすく、自分の中でも腑に落ちた感覚を覚えました。

そこで第3期データヘルス計画策定を見据えた準備といった位置づけで本年度より事業を開始することになりました。

質問2 富山県が今年度取組まれたこと

中橋:最初に、富山県全体の健康課題の整理をしました。

医療・健診・介護といった観点から整理を行い、循環器疾患の医療費が高いことや、メタボリックシンドローム該当者の割合が高いことがわかりました。

また、高岡市と魚津市をモデル市として、標準化ツールに計画を転記していただき、共通の計画様式を使って俯瞰できることで、県としても市町村の特徴や工夫点などが見え、支援につながりやすいと感じました。

古井:県の分析について、KDBなどのデータを使って進められたとのことですが、大変でしたか?

中橋:どういった観点でデータを読み取るか、データをどう解釈して課題としていくか。その整理・プロセスが難しかったと感じています。

古井:中橋さんは保健所にも勤務されたご経験があり、市町村、保健所と比べて県庁の役割は俯瞰力だというお話を以前されていました。このように課題をまとめることで、富山県にはどのような健康課題がある地域なのかがよくわかり、外から支援する我々も勉強させていただきました。

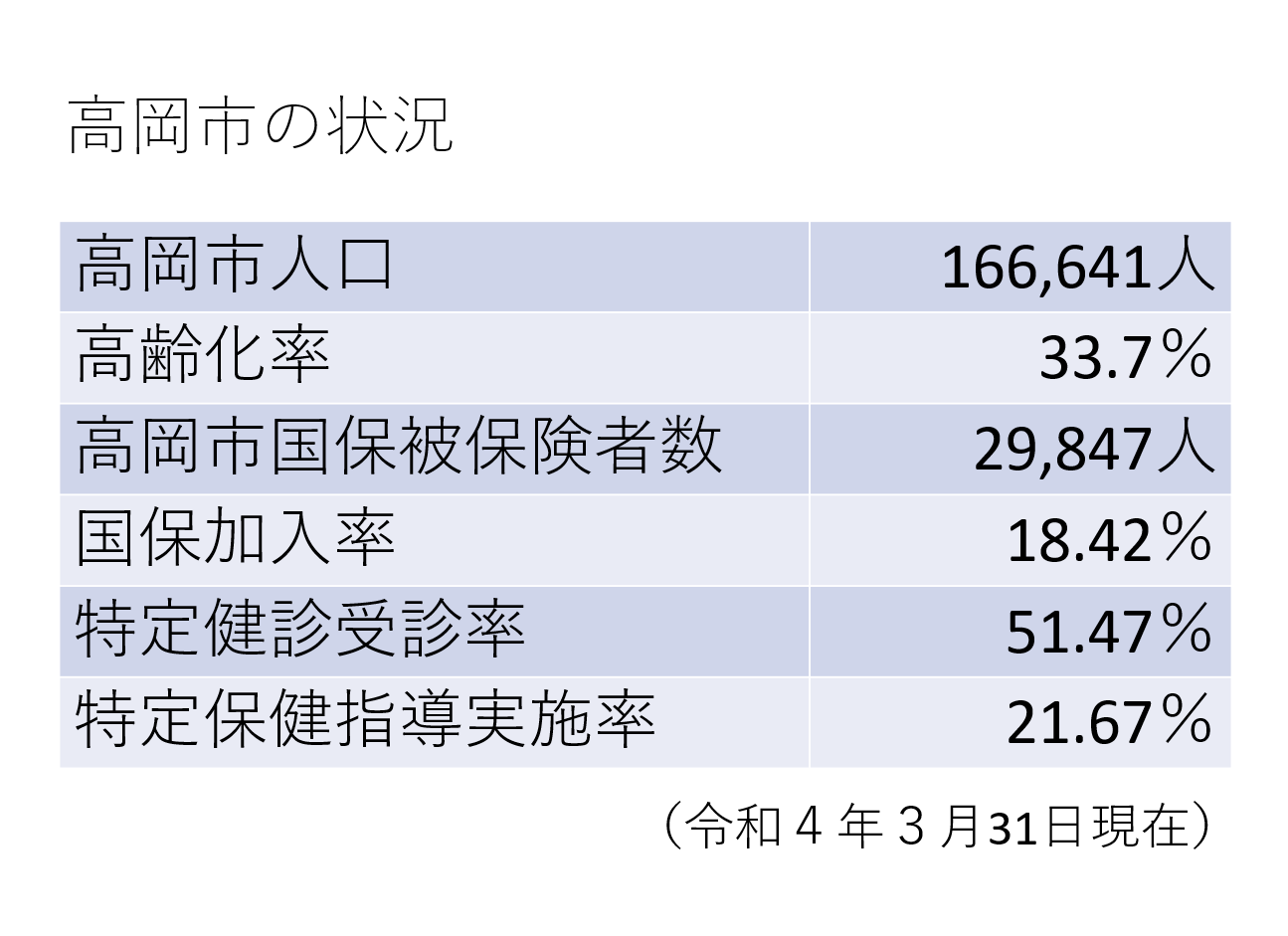

●高岡市の取組

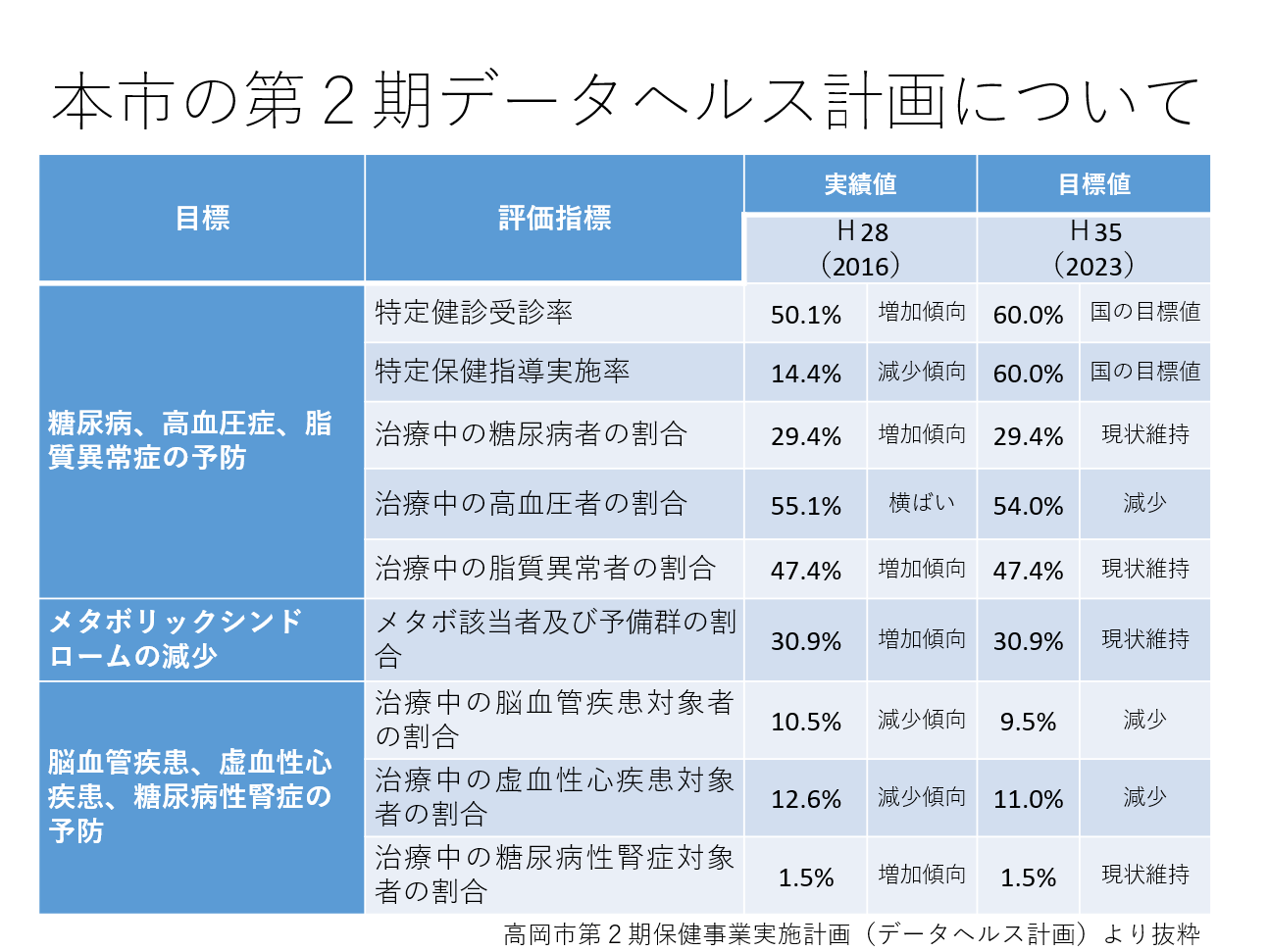

上野:高岡市は2022年3月31日現在以下のような状況です。

特定健診受診率は県内4位ですが、特定保健指導実施率は県内21位でした。

以下は高岡市のデータヘルス計画目標管理一覧です。

事業実施者は国保部門の保険年金課と衛生部門である健康増進課です。

健康増進計画など庁内の他の実施計画と整合性をとる必要もあり、早めに用意をしておきたいという気持ちもあり、今回の事業に参加しました。

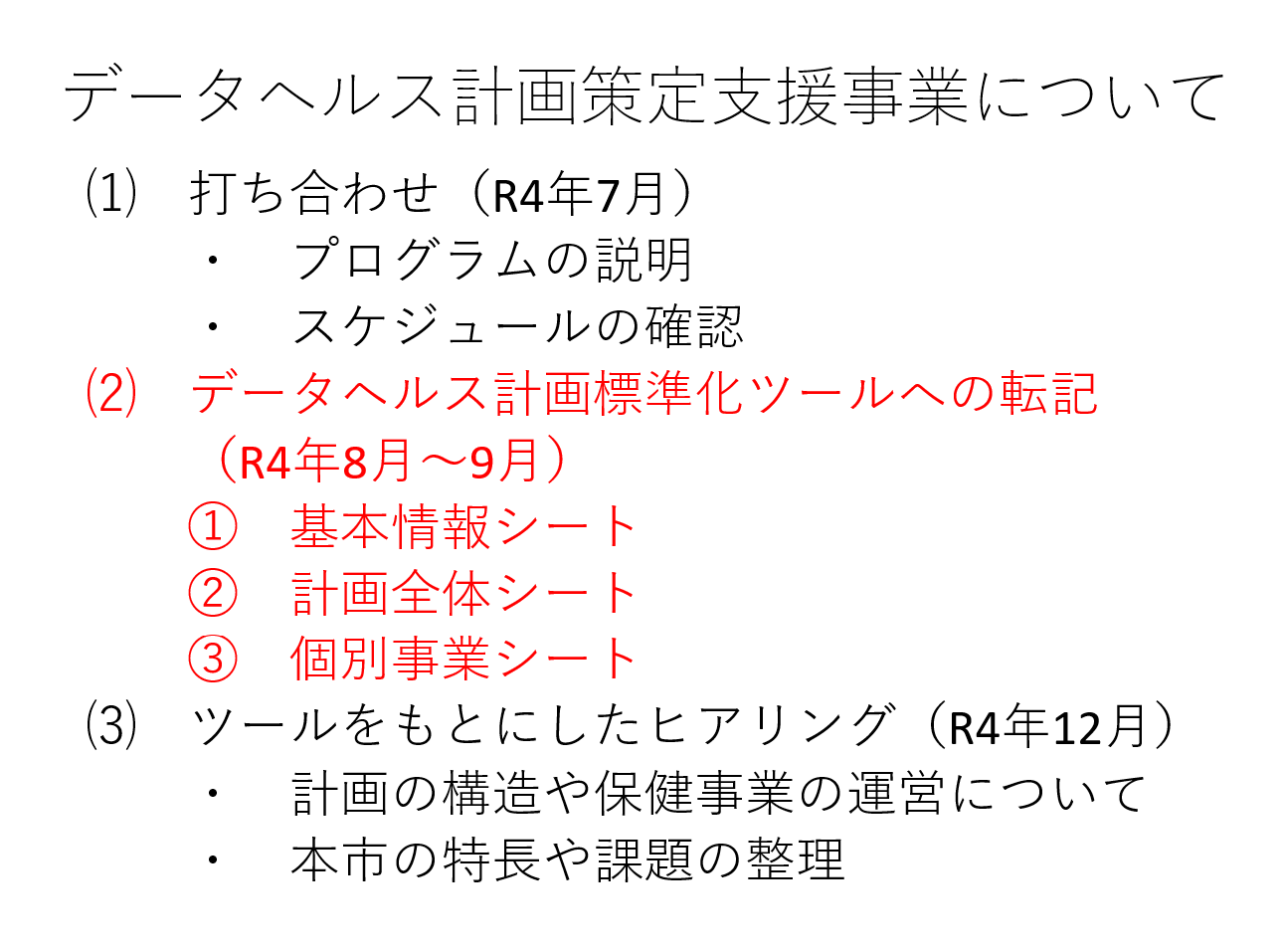

実施スケジュールは以下になります。

古井:計画全体シートの記入でご苦労されたと伺っていますが、どのような感想をお持ちでしょうか。

上野玲果(富山県高岡市福祉保健部保険年金課 主任)

上野:個別保健事業は法律で定められたものがあり、それが先行している現状で、計画全体シートをつくるのは難しいところでした。特定健診も特定保健指導、糖尿病性腎症重症化予防事業も国や県のプログラムがあり、それに準じた仕事をしています。保険者努力支援制度で定められている事業もあります。先に保健事業ありきなので、健康課題と保健事業を改めて結び付けることはどうにもつらいところでした。

古井:どうしても保健事業ありきで、あとから健康課題を探すという手順ということですね。

上野:分析はもちろんしてありましたので、分析で出ている課題と個別事業のどれが結びつくのかを確かめていくような作業になりました。

また、保健事業担当に就いたばかりのころは専門用語がわからず、データヘルス計画の中身を見ても、高齢化率も高いし、高額レセプトも増えているし、メタボ該当者がとても多く、血糖も高い人が多く、課題だらけでいったいどうしたらいいんだろうと感じました。

今回の標準化ツールの中では、健康課題をカテゴリ化する必要がありました。それぞれの健康課題が「医療費」の要素なのか「健康状況」なのか「生活習慣」なのか、それとも地域環境なのか。健康課題をカテゴリ化して整理するという作業には少しとまどった記憶があります。

古井:健康課題をあらためて整理したことで、問題の本質が見えてきたということでしょうか。

上野:そうですね。どうして健康課題として認識する必要があるのか、というのが再認識できました。

個々の保健事業を実施することが目的ではないという考え方があることが自分としては新鮮でした。なぜ健康課題を解決する必要があるのか、住民にどうなってほしいから解決したい、ということが本質である、と先生から教えていただきました。高岡市ではメタボ該当者の増加が課題のひとつですが、KDBなどの二次加工データから、週3回以上就寝前に夕食を摂る人や、1回30分以上の運動習慣のない人の割合が国や県と比較しても非常に高いことがわかりました。健康課題の目的と目標をひとつひとつ整理する作業を通じて、「事業のための事業」になりかけていたところを「健康課題を解決するための保健事業であることを自分の中で再構築できました。

古井:計画全体シートで苦労されたというのは、内容が腹落ちするまでが大変だったということですね。標準化ツールに取組んで、どんなことが見えてきたのでしょうか。

上野:標準化ツールの記入が大変だったというお話が中心になってしまいましたが、あくまでも標準化ツールは計画の新規作成ではなく、第2期計画からの転記でした。作業を通じて見えてきたのは根拠となるデータや分析結果・考察も、既存の第2期計画の中にあるとということです。

就任当時からさまざまな課題に途方に暮れていましたが、その答えはすでに用意されていたことがわかり、あとはどのエピソードやパーツを使って、どんなストーリーを組み立てるのか、あるいは自分が組み立てたいのかが重要であることに気づきました。

古井:第2期計画の中身の構造やつながりを整理していくと、第3期計画のひな形になっているイメージでしょうか。

上野:そうですね。第2期計画で整理した保健事業・健康課題が今の段階ですべて解消されているわけではないので、第2期計画をきれいに交通整理することで第3期計画もある程度方向性は見えていると思います。

また、今回の事業に参加して、経年で同じデータを追うこと、同じ条件で比較することが大事と改めて感じました。第1期計画から第2期計画の中間評価まで基本的に同じデータを分析・考察し続けています。同じ方法で出てきた数字だから見えるものがありますし、課題を再認識し、経年変化も追っていけると思っています。

さらに今回自分が学んだことはこの2つです。

① 強みを活かすこと

第2期計画は課題だらけでウィークポイントが本当に目につくものです。本市では特定保健指導の実施率の低さがたびたび議題にあがり、そのたびに胃の痛い思いをするのですが、強みもちゃんとあるということにも気づきました。

特定健診受診率は目標の60%を達成していませんが、対象者の半数が受診しているということは強みだということを今回教えていただきました。対象者の50%以上にアタックできる機会を強みと思いながら保健事業をしていくことも大事です。

② 保健事業と健康課題を結びつける

特定健診は法定事業ですので、市町村独自で変えられるのは追加健診の部分だけと漠然と思っていましたが、たとえば高血圧が課題なら、家庭血圧の測定を促してはどうかと先生からもご提案いただきました。法定事業であっても健康課題の解決を図りながら保健事業をすすめる工夫ができると感じました。

古井:上野さんは事務職なのではじめは用語もわからなかったし、KDBの使い方も大変だったということですが、データヘルス計画の構造が一度わかると、見えてくるものがあるのでしょうか。

上野:構造、ストーリーのようなものを一度自分の中で落とし込むことができれば、あとはそれをどう展開していくかということです。

古井:支援・評価委員会の先生たち、あるいは支援してくれる保健所の皆さんはこういうことを知りたかったんですねとおっしゃっていたかと思います。データヘルス計画の分厚い計画書を出すのではなく、高岡市として健康課題のどこが気になっていて、どこにアドバイスをもらいたいのか、支援を受けるときにこういった情報を見える化すればいいんですね、と。

上野:支援・評価委員会では、たくさんの健康課題や詳細な部分をどこまで出せばいいのか毎回わからず、事業確認で終わってしまうところがありました。先生方が私たちを支援するために一体どんな情報がほしいのかがわかって、ちょっとすっきりしました。

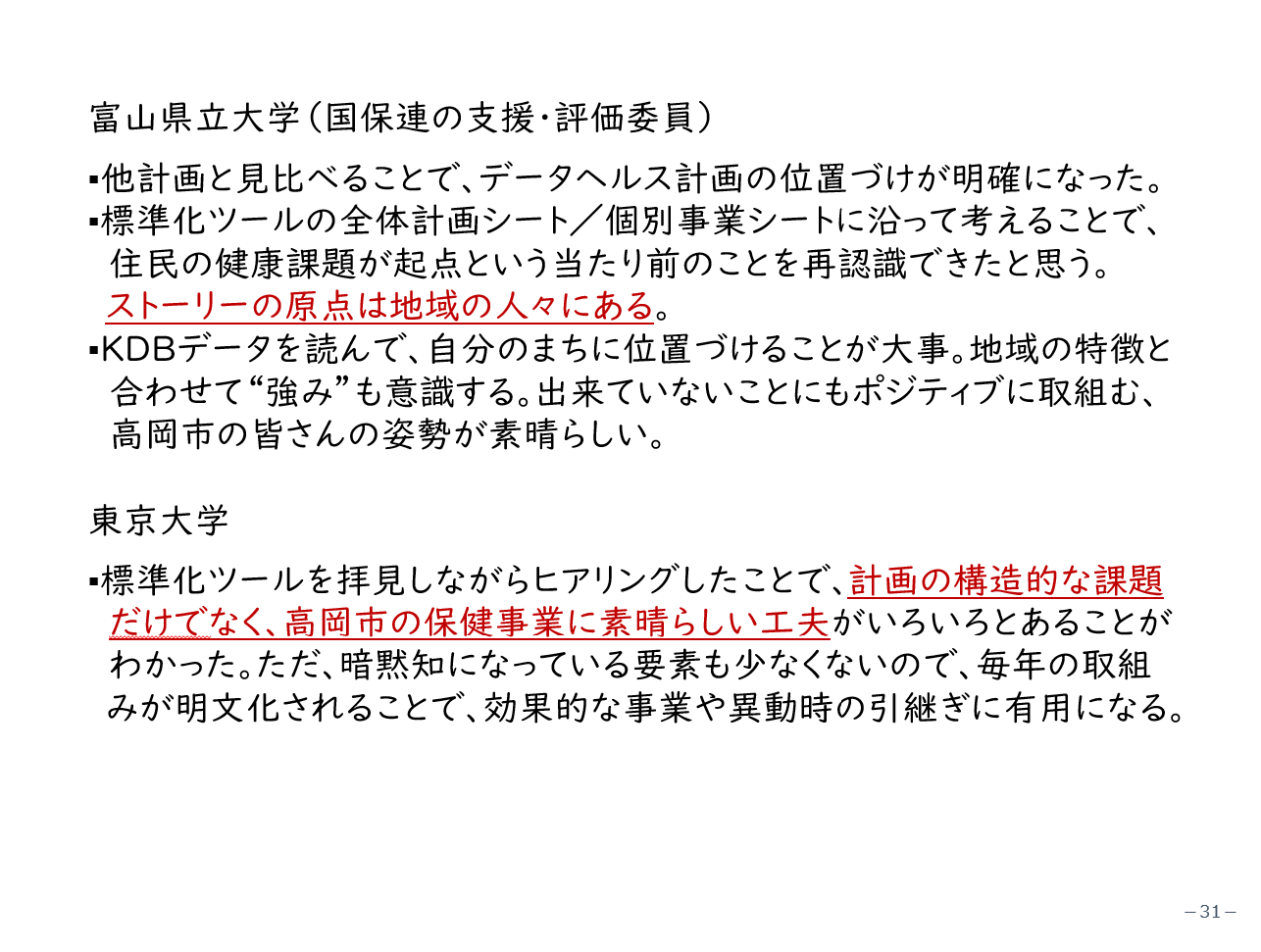

●支援者の視点:富山県立大学・東京大学

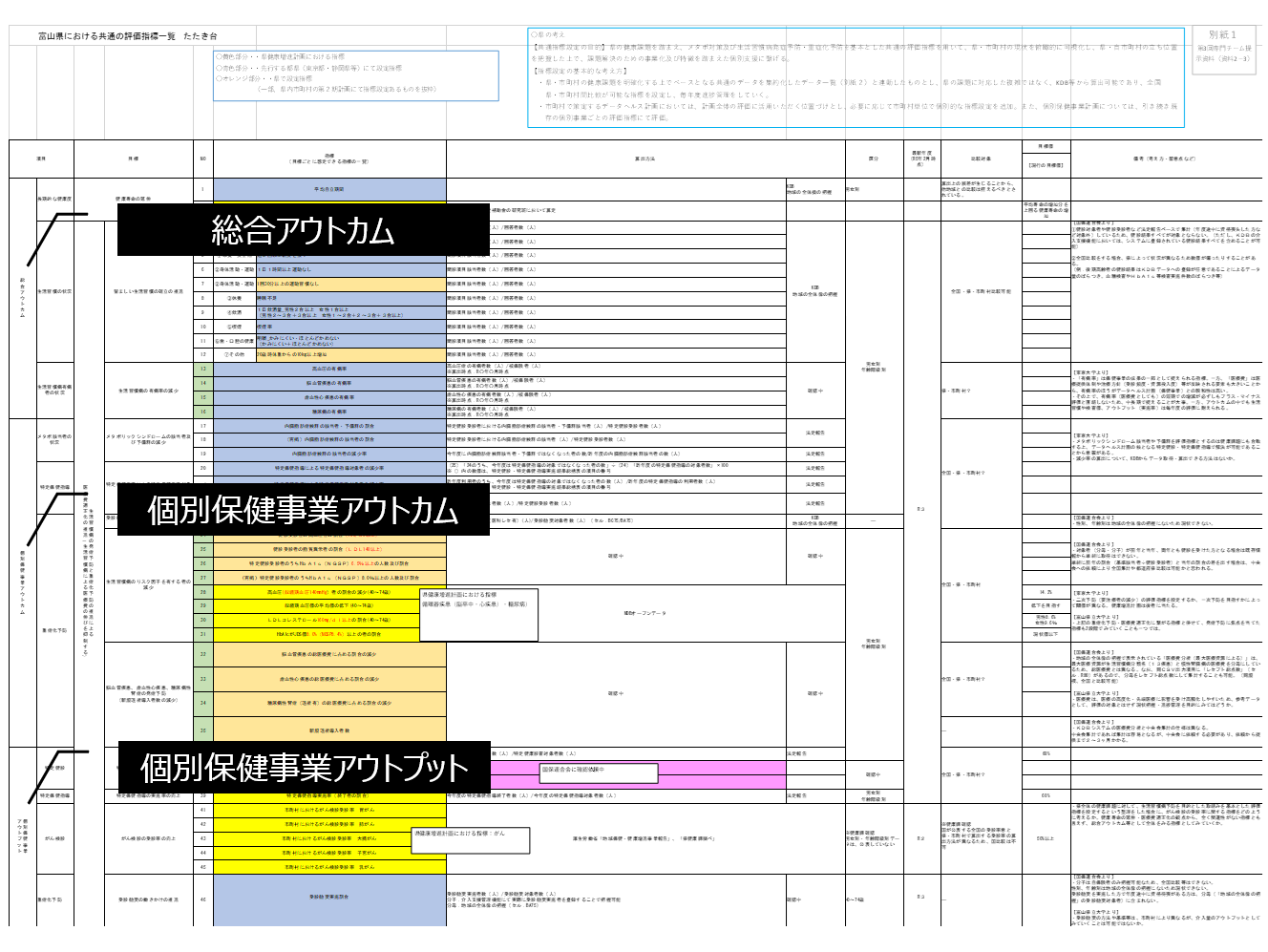

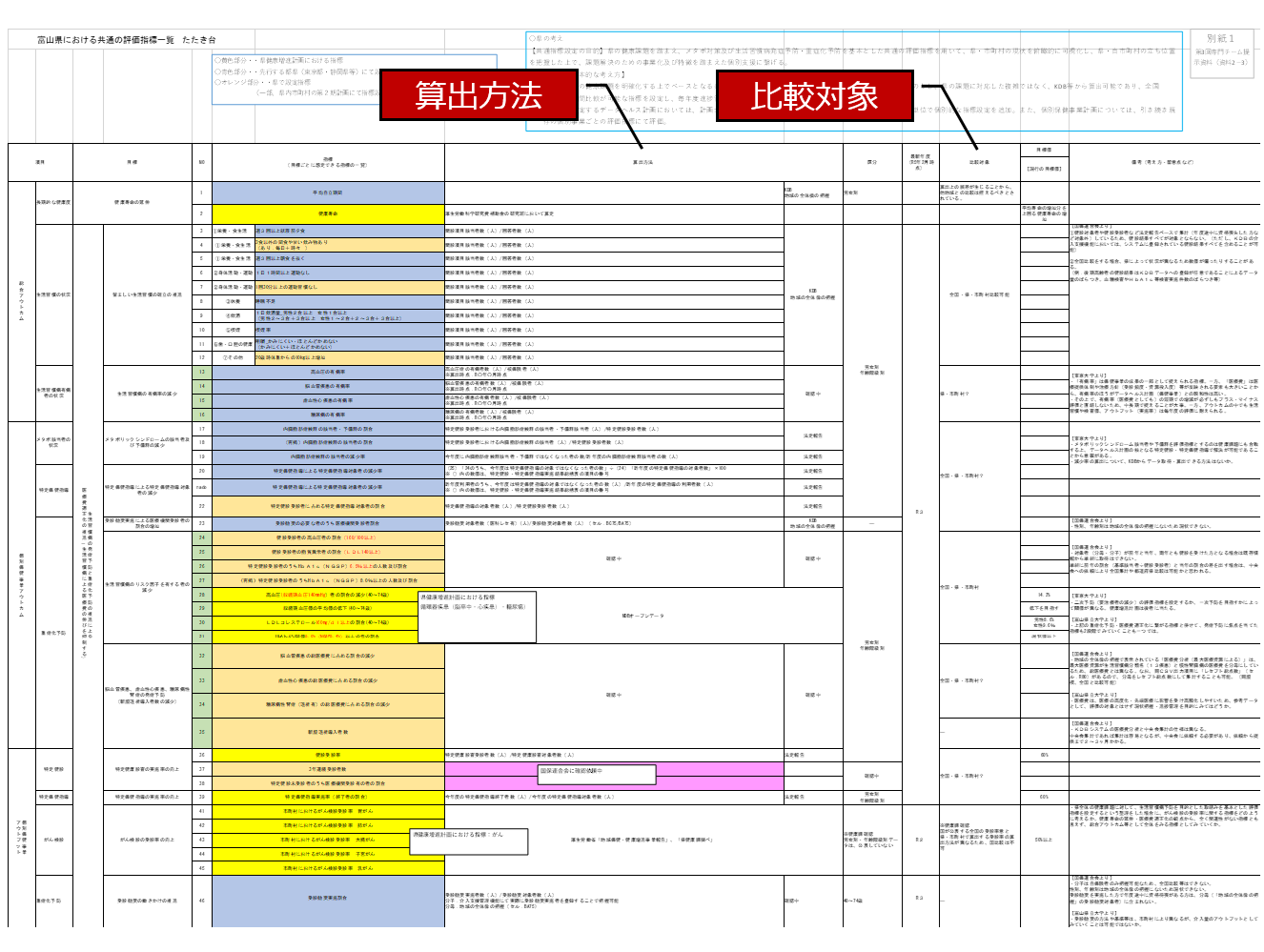

質問3 次に手をつけたのが、評価指標の検討ですね。私たちの研究でも、評価指標の設定、特にアウトカム指標は全国でも難易度が高いことがわかっています。

中橋:県の医療費適正化計画や健康増進計画の評価指標を活用することで、施策の連携が進みやすいというアドバイスを受け、他県のものも参考にしながら進めているところです。

古井:これは健保組合の全国統一の評価指標に近いものです。表の中の個別の保健事業に関するアウトカム・アウトプットはみなさん考えられると思うのですが、一番上の「総合アウトカム」は今までなかなか考えることのなかった部分ではないでしょうか。「健康寿命」という指標は保健事業から遠すぎますし、「医療費」といっても病床数や治療方針によっても左右されます。総合アウトカムとはなにか。

たとえば富山県ですと、県全体の課題は循環器なんですね。ただ地域によって高血圧がベースにありながら、血糖が高い地域もあります。そういうことが県全体でわかってきたので、県庁の皆さんが総合アウトカム指標案を作っています。

また、医療費や有病率、メタボだけではなくその背景である生活習慣まで落とし込んでアウトカムを作るとよいのではないかというディスカッションもさせていただきました。

すべての事業のアウトカムを書く必要はなく、主に法定事業であったり、特に重症化予防の取組があれば、検討して提案するという姿勢がすばらしいと思いました。

古井:もうひとつ、これは地味なことですが、評価指標を県でつくったときに、各指標の算出方法(いつの人口値をつかったのかなど)を国保連さんと密に連絡をとってつくられています。また、「この指標は県の中だけで比べる」「これは全国基準と比べる」といった比較対象も想定して書き込まれています。

また、さまざまな他の市町村の指標を活用するなどいろんな工夫がされていました。

図内は下記のように色分けされています。

〇黄色部分 ・・県健康増進計画における指標

〇青色部分 ・・先行する都県にて設定指標

〇オレンジ部分・・県で設定指標

(一部、県内市町村の第2期計画にて指標設定あるものを抜粋)

上野:市町村にとって県の方で共通の評価指標を設定していただけると、計画策定の負担が大きく減りますし、保健事業の効果をほかの市町村と同じレベルで見比べることができるのが非常にありがたいと思います。

また、富山県全体では循環器の課題がありますが、高岡市は血糖値とメタボも大きな課題ですので、高岡市独自の評価指標も検討します。

古井:この評価指標をつくるにあたり、難しかった点はありますか?また実務的にどのへんからはじめるといい、といったアドバイスはありますか?

中橋:案段階であり、手探りでつくっているのでこれで本当によいのかまだわからずにいますが、数値を容易に算出できないものだとその後、継続的に追っていけないので、国保連合会さんには算出方法等の助言などで協力いただきました。専門家らの助言も受けながらとりまとめて作り上げていくものなんだということを感じました。

古井:富山県さんは自ら問題意識を持ち、気軽に国保連合会や私にメールを送られてこられました。「どんどん聞いてみよう」といった姿勢がありましたね。聞いていただくと、私どもも、「そういうことで悩んでいるんだ」とわかります。他の都道府県でゼロから始めるとき、この4月以降は先行県がでてきますので、それも参考になると思います。厚労省の手引きも見て、考え方をしっかり頭に入れた上で、他県を参考にして考える。

その際に、必ず恩返しをしてください。作った計画を他の県にも共有していただくとよいですね。

質問4 第3期計画策定に向けての課題やこれからの予定を教えてください

古井:今回シンポジウムに参加されている多くの方から質問をいただいています。その中で、「まず何から始めればいいのかわからない」という声が圧倒的に多くあります。「標準化とは?」「とにかく国の手引きを一日も早く出してほしい」これが7割くらいの声になります。

一方で、富山県のように一歩踏み出したことで見えてきたお話というのは、参考になるのではないかと思います。

中橋:標準化という言葉について、何をどうすれば保健事業の標準化、データヘルス計画の標準化になるのか、そこをどう整理するのか、自分たちの認識を整理することが最初のとりかかりになると感じています。

古井:標準化についてはどのように勉強されましたか?

中橋:保険料水準の統一に向けて保健事業の標準化をどう進めていくのかを検討する協議の場を今年度から設けています。そこで議論をしたときに、事業のやり方をそろえるのではなく、データヘルス計画の策定に向けた考え方を統一していくことが原点ではないかという整理をしました。これは県だけのものではなく、市町村の効率化や事業の取組の推進、県としての全体の底上げにつながるものでなければいけない、という話をしました。

古井:地道な保険料の標準化含め、市町村とも意見交換しながら徐々に整理をされたということでしょうか。

中橋:各分野に市町村と協議をする専門チームといったワーキンググループ的な協議の場があります。そこと連動しながら、全体としてどうしていくかという視点をもち、保健事業だけというよりも国保全体としてどうしていくのか、大きな目でみていくことも必要だと感じています。

古井:確かに、保健事業を「金太郎あめ」にするのではなく、考え方をみんなで整理するということが重要だと思いました。なぜ保険料が同じなのにサービスが違うのかといったことも住民にとって感じることだと思いますので、大事ですね。

中橋:令和4年度は高岡市・魚津市の取組み発表の場と、第3期計画に向けた標準化ツールの活用や次期計画の大枠の考え方を市町村と話す場を設けました。令和5年度は、共通の評価指標を示しながら、国の手引きもふまえ、県としてどのような考えで計画策定していくかをお示しし、具体的な支援は保健所の協力、地元大学などの関係機関の方々とも連携しながらすすめていきたいと考えています。

上野:特定健診の受診率の高さを生かしながら、増加しているメタボの対策を軸にすすめていくことになると思います。今回の取組の中で、一番重視すべき部分というものがクリアになってきました。そこを保健事業の組み合わせで第3期にどのように落とし込むか、引き続き検討していきたいと思います。

質問5 これから第3期計画を策定される全国の市町村、それを支援する都道府県の皆さんへメッセージをお願いします。

中橋:富山県は先進県ではありませんが、スモールステップから取り組めることもあるという視点で今回報告させていただきました。持続的な支援体制づくりということが県の役割と考えています。市町村でスムーズな計画策定や保健事業のPDCAを回していただくための仕組みづくりとして、考え方の枠組みを示し、計画様式や共通の評価指標を提供するなど、標準化の取組を進めるとともに、地域の関係機関の方と共通認識を持ちながら、各組織の役割や強みを活かした支援をできるような連携体制を築き上げていくことが県の重要な役割であることを再認識しています。

上野:計画の策定というのは非常に大変な仕事ですが、計画を策定することが目的ではないので、ひとつひとつの保健事業のなかで、いかに健康課題を解決するかということに毎年労力を費やしていけるような第3期計画をつくりあげていきたい。毎年の成果だけでなく、十数年後、何十年後までの結果を求められていると感じています。毎年自分の中でストーリーをつくって事業を工夫をしていけるのは、役所の中でもやりがいのある楽しい仕事だと感じています。こういった仕事に携わらせていただく機会があることを非常にありがたいことだと感じています。

●最後に

古井:今日のパネルディスカッションを通じて、3点整理しました。

・都道府県庁が新しく保険者になり、まだまだこれからいろんな検討やアクションがあると思うのですが、やはり都道府県庁が問題意識を持っていただくと周りがとてもやりやすく、関係機関の連携やそれぞれの強みを生かした取り組みにつながります。

・国保連合会の資源や国保中央会といった重層的な仕組みをぜひ活用していただきたい。また地元の専門家や民間事業者を活用することも大事です。

・そして、市町村の現場業務が持続可能になることが大切です。単にデータ・標準化ツールの提供ではなく、市町村の特性に寄り添い、継続した支援を行っていくことが重要です。

6)情報提供

東京大学 都道府県向けリーダーシップ・プログラム(令和5年度)

井出博生(東京大学未来ビジョン研究センター 特任准教授)

東京大学では都道府県向けリーダーシップ・プログラムを通じて、データヘルス計画の策定に関する知見や計画様式として「データヘルス計画標準化ツール®」を提供し、都道府県による市町村支援を支援します。

このプログラムで目指すことは、次の2つです。

- ① 都道府県として、市町村による第3期データヘルス計画が標準化されることで、必要な支援内容を認識できること。また、第3期データヘルス計画を地域の健康課題の解決につながる設計とし、効果的な保健事業の知見が抽出されるプラットフォームにすること。

- ② 市町村にとって、第3期データヘルス計画の構造や策定の考え方、手順が明示されることで、業務負担が軽減されること。また、計画の特長や課題が可視化されることで外部支援が受けやすくなり、引継ぎや関係部署との連携にもプラスになること。

このプログラムは、都道府県による基盤整備事業(都道府県国保ヘルスアップ支援事業を含む)の一環で実施されることを想定しています。また、プログラムで実践し整理された内容は、社会課題の解決に資する目的で今後の研究や全国自治体の取組(横展開)のために活用させていただきます。

<対象>

契約の対象;都道府県、国民健康保険団体連合会

プログラムの対象;都道府県、保健所、国民健康保険団体連合会、市町村、地元大学等

<実施事項>

(1)「データヘルス計画標準化ツール®」の提供(市町村が活用)

市町村が策定する第3期データヘルス計画の様式を提供します。この様式を通じて、計画の構造が提示されることで市町村が検討すべき内容が明確になり、また策定の過程が可視化されるため庁内(および民間事業者)の進捗管理がしやすくなります。なお、都道府県全体のデータヘルス計画策定にも活用が可能です。

- ① 基本情報シート;当該市町村の概況、健康課題など

- ② 計画全体シート;地域の健康課題を解決するという計画の目的・目標(評価指標)、課題解決策としての保健事業メニューが結びつく構造

- ③ 個別事業シート;保健事業ごとに成果・実施量を上げる方法・体制を明文化する構造

- ④ 上記①~③の記載要領

(2)研修の提供(市町村、外部支援者が活用)

このプラグラムに参加する都道府県内の市町村を対象に、「データヘルス計画標準化ツール®」を活用して第3期計画を策定するための研修会をオンライン開催(併せて、動画提供も可)します。市町村を支援する都道府県や保健所、国保連合会、地元大学等からも参加が可能です。主な内容は下記を予定しています。

- ① データヘルス計画策定に関する研修会

・データヘルス計画で目指すことと計画策定のポイント

・地域の健康課題を解決する計画の構造と策定の過程(標準化ツールの活用法) - ② データヘルス計画策定に係る都道府県別の相談会

- ③ プログラム参加都道府県間の意見交換会

(3)第3期データヘルス計画の運用に関するフィードバック(都道府県が活用)

「データヘルス計画標準化ツール®」に記載された情報をもとに、都道府県が市町村における計画の運用を支援するという観点から第3期計画の特長と課題を整理し、都道府県に還元します。例えば下記の観点からのフィードバックを想定しています。

- ① 計画全体シート

・健康課題、健康課題と個別の保健事業の紐付けの傾向

・健康課題の解決策(保健事業)の設定の傾向 - ② 個別事業シート

・アウトカム/アウトプット指標の設定の傾向

・アウトカム/アウトプットを向上させる方法・体制として設定された要素の傾向

<期間>

2023年契約日~2024年3月末日

<令和6年度以降のプログラム>

令和6年度以降については、「データヘルス計画標準化ツール®」で作成されたデータヘルス計画、個別事業のPDCAサイクルの支援と効果が上がる方法や体制の知見を抽出するための「保健事業カルテ」などを活用し、複数年にわたって計画の実施を支援するプログラムを展開します。詳細については、本年8月を目途として説明会を開催します。

※ホームページの記事、写真などのコンテンツの著作権は、国立大学法人東京大学 未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット、制作者ならびに情報提供者に帰属します。