東京大学未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット主催

都道府県による市町村「データヘルス計画」の運営支援に 関するオンライン・ワークショップ 第二部 その2

- はじめに 6都県の取組の概要

- テーマ1 都道府県の役割

- テーマ2 「データヘルス計画」を同じ様式に整理して実現したこと (標準化①)

- テーマ3 共通の「評価指標」設定のメリット (標準化②)

- テーマ4 効果的な保健事業のパターン化 (標準化③)

- テーマ5 保健所、国保連合会との共創

- おわりに 1年間の取組を終えて

テーマ4 効果的な保健事業のパターン化(標準化③)

テーマ4では、市町村間の比較も含めて、優良事例から効果的な保健事業をパターン化することについて意見交換を行いました。

静岡県: データヘルス計画支援事業の研修会では、必ずしも地域別ばかりではなく、保険者規模や似たような健康課題がある市町ごとにグループワークをして、意見交換をしました。 データヘルス計画を同じ様式で俯瞰し、普段は交流がない遠方の市町とも意見交換をしたことで、今まで当たり前だと思っていたことがほかの市町では意外な発想だったことに気付くことができたり、情報を共有できたのは、非常に有意義でした。

大分県: 大分県では保健所管内に「医療費適正化作業部会」「保健事業作業部会」といった部会があります。これらの部会間で相互にデータを共有し、専門職と事務職が一緒にそのデータで話し合えるような取組をしてきました。その結果、市町村間の進捗が確認できたり、自分の市町村に持ち帰って話し合ったりと、みんなで一緒に考え取り組んでいます。

東京都: 効果的な保健事業のパターン化では「保健事業を効果的にする工夫」という形で一括りにするのではなく、アウトカムにつながる取組なのか、アウトプットにつながる取組なのかというところを分けて整理し、抽出することで、各区市町村の工夫を抽出しやすくなったと思います。 現場で区市町村の保健事業を実際に行っている方々が今まで当たり前に行っている工夫を整理し明文化することはなかなかなかったと思われます。これらの工夫を改めて明文化し、パターン化につなげていきたいと思っています。

山形県: 今年度は保健所を通して管内の市町村の保健事業についてのアドバイス、評価、支援等を行いました。一部の管内会議では東京大学からの助言等をいただいています。他県とは異なる部分についても指摘を受けていますが、それには県も現場の方々も、気づかなかったことが含まれていると思います。 「当たり前だと思っていたこと」に実は特色があり、それがその地域だけなのか、県全体で同様に行えているのかを見るのは有効だと思いますし、県全体の底上げにつながればよいと思っています。

広島県: これまで市町に対しては、効果的な保健事業の横展開を目指し好事例を紹介するなどの支援をしてきましたが、これが十分に届いているのかよく分からない状況でした。 より効果的な保健事業の実施のために、今後は共通する保健事業について実施状況を共有し、互いに工夫して取組める場を設定するなど、県が環境づくりを行っていきたいと考えています。

東京大学: 健康課題は地域ごとにパターンがあり、類似する人口規模や健康課題を見つけることによって自分達の市町村にどう生かすかが見えてきます。また効果を上げるノウハウは明文化していく必要があると我々も感じています。 具体的な例をあげると、広島県のモデル自治体となったS町では第2期データヘルス計画では目的欄が空欄だったり(事業をやること自体が目的)、健康課題とそれを解決する保健事業との結びつきが弱い状況でした。標準化ツールを使ってデータヘルス計画の中身を構造化したところ、特に循環器系の検査値が高いという健康課題が整理できたので、特定健診の受診者に働きかけて定期的に家庭で血圧を測る人を増やそう、特定保健指導では体重測定をする人を増やそうという具体的な指標が出てきました。 東京都のある島では、これまでは健診実施率だけをみていましたが、そもそも健診実施率が低く住民の健康状況や生活実態が分からないことから、体制や方法の工夫に関する記載は一部しかありませんでした。ヒアリングを通して、年間に1週間しか健診の受診機会がないことが受診率の低い要因のひとつだと整理できたので、協会けんぽと健診を共同実施する体制づくりや、受診勧奨パンフレットを配るだけでなく漁業協同組合や婦人会を通じて対象層ごとにアプローチするといったアイデアも出てきました。また、飲酒が多く女性の糖尿病が多いことが整理できたことで、特定保健指導の際には「飲酒習慣をきちんと聞き出し、必要な助言をする」という具体的な方法の工夫にもつながりました。

- ・健康課題に応じた取組の苦労や工夫がある

- ・暗黙知になっている現場の工夫を「データヘルス計画」に明文化する

- ・効果を上げる要素(パターン)を見つけることで、それぞれの市町村に当てはめやすい

テーマ5 保健所、国保連合会との共創

テーマ5では、保健所、国保連合会との共創について意見交換しました。 ワークショップ参加者からも「市町村支援に必要な体制を整えるために、組織改編をしましたか。既存の組織で行っている場合、どのような人員で役割分担をしていますか」「保健所が市町村を支援する上での、①市町村に共通した支援と課題のある市町村への支援の内容、②モデル市町村から横展開するポイント。保健所にKDBを導入している県にうかがいたい」といった質問がありました。

大分県: 大分県では従来から市町村と県・保健所の結びつきが強いのが特徴です。保健所と市町村担当課が協議する場や、県の関係各課が保健所、市町村担当課と協議する場もあります。 健康寿命延伸に向けた「特定健診・特定保健指導の実施率向上」、「糖尿病性腎症等重症化予防」「在宅医療推進」「介護予防」「保健事業と介護予防の一体的実施」等も、県庁部内の横断的な協議・検討項目で、関係各課が集まり各市町村と進める方針や取組について話し合います。そしてある部署は市町村の介護保険担当課に、別の部署は市町村の国保担当課に、それぞれ同じものを送ります。市町村には部署ごとに降りたとしても、それが県庁ではつながっていると理解してもらえるような工夫をしています。 国保連合会・後期高齢者医療広域連合・県の3者も綿密な協議を行っており、「国保連としての自分たちの役割」「後期高齢者医療広域連合はライフステージを通じた最後を担う役割を持つので、もう少し分析をして市町村に共有しよう」という動きも出てきました。 国保連合会と県では人事交流もあり、目的を共有して一体的に進めるという動きが生まれています。 市町村からは、国保連合会と県庁のミッションや方針が一緒に見えるので、市町村としてもやりやすいというありがたい意見も届いており、事務局としても心強く感じています。

広島県: 当県の場合は主として国保連と連携した支援を行っています。県は現在、個人情報を扱える環境が確保できずKDBを十分活用できておらず、KDBを活用した市町支援ができることが国保連の強みです。これまでも支援・評価委員会に県が委員として出席するなど、国保連と連携して市町を支援していますが、今後はデータ分析による保健事業の企画提案など、国保連と連携した支援の在り方を検討して進めていきたいと考えています。

静岡県: 保健所は市町の健康づくりの協議会の委員をしていますし医師会とのつながりも強く、市町支援に保健所は欠かせません。保健所の事務分掌でも国保の保健事業担当として位置づけ、組織としてきっちり実行できるようにしました。 国保連には平成22年度からデータ分析でお世話になっています。東京大学と一緒に実施した研修会や、市町ごとのヒアリング等には全て保健所も国保連も一緒に参加してきました。市町が何に困っているのか、保健所・国保連・県のいずれもが把握しています。

東京都: 東京都ではデータヘルス計画支援事業で、東京大学と国保連とともに区市町村にヒアリングをしたり、国保連からKDB活用に関する助言をいただいて区市町村の実例を参考にする等の連携をとっています。支援・評価委員会でも毎年、区市町村の個別分野について継続的に助言等をいただいています。東京都と支援・評価委員会のすみ分けも意識しながら進めていきたいと考えています。

新潟県: 新潟県では、都道府県向けリーダーシップ・プログラムの中で、全保健所を対象とした研修会をしました。保健所からは、データヘルス計画に関わると市町村の様子が良くわかるようになり、保健所でもこれを活用できるのではないか、等の意見があがりました。また国保連からも、支援・評価委員会等を通じて、保健所にかかわってほしいという要望が来ています。

山形県: 県庁では今年度から国保・保健衛生・健康増進の担当課が組織改編で一つになりました。その中で都道府県向けリーダーシップ・プログラムの存在を知り、市町村支援には保健所の活用が有効と考えました。保健所でも元来、市町村の保健事業支援は役割の一つと認識されていました。保健所を通じた本プログラムの活用は県と保健所との共創がベースであり、市町村にしっかりアプローチできると思います。 国保連合会ですが、市町村と国保連の保健師は、いろいろなところですでにやり取りがありました。保健所が開催する市町村の検討会議にも、国保連の保健師さんが来てアドバイスする関係ができています。 保健所と国保連と県の現状のつながりを更に強化し、県としてバックアップや支援をしていきたいと考えています。

- ・保健所;日頃から市町村の悩みに寄り添う

- ・国保連;KDB、地域を熟知する支援・評価委員を生かす

おわりに 1年間の取組を終えて

パネリストの6都県から1年間の取組を終えての感想をうかがいました。 ワークショップ参加者からも「取組んで良かった点や大変だった点を教えていただきたい」「今回の取組を踏まえて、第3期データヘルス計画に向けての方向性などのご意見もお聞きしたい」等の質問もありました。

山形県: 県として市町村間の格差を是正したいという問題意識があります。保健所からも、同じ二次医療圏内でも差が開いていると聞いています。県としては、さらに頑張りが必要な市町村の底上げができるよう支援をしていきたいと考えています。

東京都: 区市町村が個別に工夫している点や大変な点に光をあて、把握できたのは大変有意義でした。東京大学や国保連から、それぞれの立場・視点に立った意見をいただけたのも非常にありがたかったです。 区市町村にとっても計画を見直すよい機会になりました。毎年事業を実施していく中で、計画の中の位置づけや健康課題を意識するのは難しいと思いますが、今回の個別支援によって計画の構造化を行い、保健事業を振り返る良いきっかけになりました。 東京都は区市町村で人口規模の差が大きく、全体で共通の評価指標を設ける際にはこの点を踏まえなければならないと考えています。

静岡県: データヘルス計画支援事業では市町対象の研修会を多く実施し、補助金の活用法や保険者努力支援制度等の情報なども市町に提供できました。一方で、これらの研修会が市町の負担にならないように配慮したり、既存の国保連の支援・評価委員会との関係や、県のヘルスアップ支援事業との調整も行いました。

広島県: 良かった点としては、東京大学、国保連の協力を得て、モデル自治体の計画策定を支援する取組を通じて標準化ツールを実際に活用し、その有用性を実感できたことが一番大きかったと思います。 一方、これから各市町への支援をどう進めるのかが課題です。来年度以降、モデル自治体の取組を他の市町と共有して各市町の次期計画策定に向けて活かし、保健事業の標準化による実施水準の底上げにつなげていきたいです。

大分県: この1年、モデル自治体がフロントランナーとして取組む過程を他の自治体が後押しして動いていました。「標準化ツール」による中間評価の結果、市町村の状況が把握でき、保健所がどのようにサポートするか立ち位置を見つけることが出来たと感じています。このプログラムに参加し、学識経験者から助言を得るなかで、市町村が頑張っている具体的な取組など、プラス面を客観的に指摘していただくことが、各市町村の担当者のモチベーションアップにつながりました。 関係者が連動して取組を進めることが、結果的にはそれぞれの市町村・住民のためになると感じます。

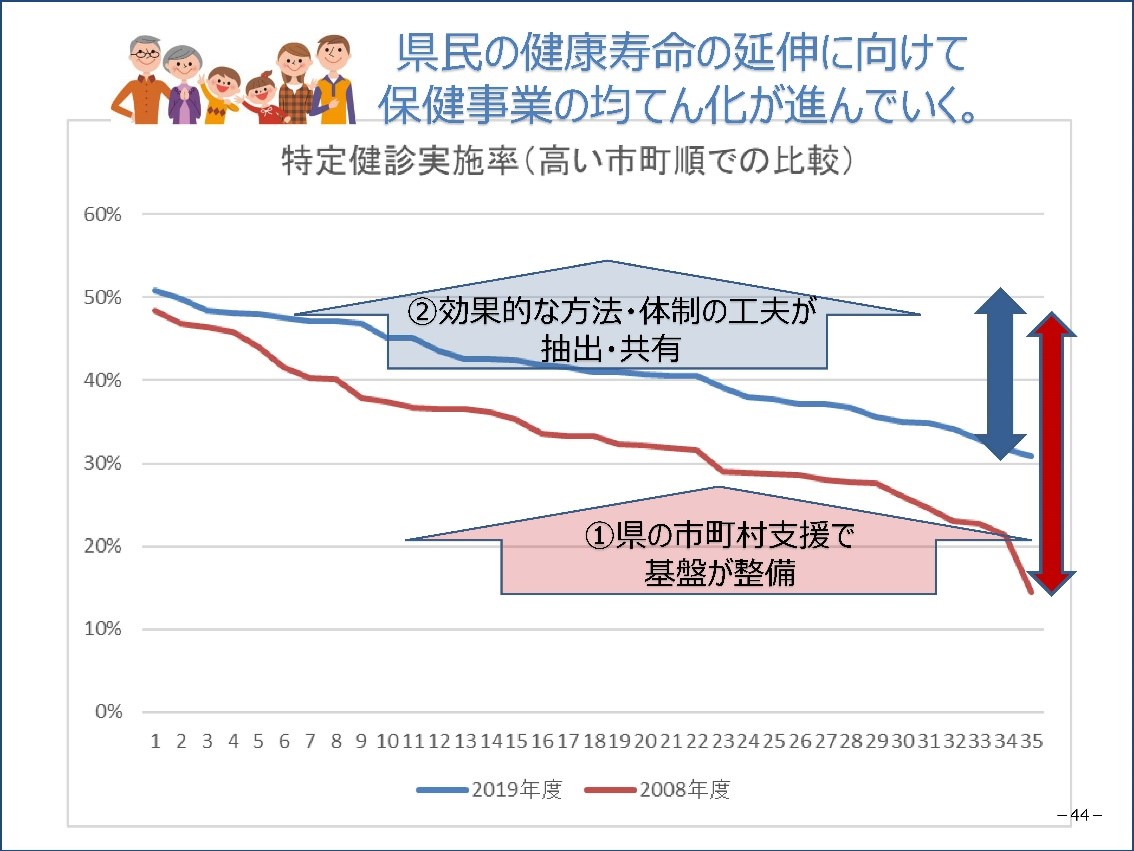

東京大学: 都道府県の重要な役割のひとつが、市町村をencourageして取組を促すことだと思います。山形県からご指摘あったように地域格差の是正も大事な視点です。 静岡県ではこの10年で保健事業の均てん化が進みましたが、これはデータ分析や人材育成といった基盤が整備され、効果的なノウハウが横展開された成果ではないでしょうか。

出典;「都道府県による市町村「データヘルス計画」の運営支援に関するオンライン・ワークショップ」資料

これまで、保健事業と医療費との関連は明確ではありませんでした。その背景には、予防効果が表れるまでに時間がかかることもありますが、どのような対象に、どのような方法・体制で、どのくらいの量の働きかけをしているのかを全国的に捉えることが難しかったこともその一因です。 「標準化ツール」に該当する「データヘルス・ポータルサイト」を先行して導入している全国の健康保険組合では、保健事業が医療費にどのような影響を与えるかという分析が可能になってきました。ポータルサイトに明文化された保健事業の中身のデータとレセプトデータを突合分析したところ、たとえば特定保健指導のアウトプット指標の達成度が高い健保組合では4年間の医療費の伸びが低い構造であることがわかりました。つまり、保健事業の実行性は医療費に影響を与える可能性が示唆されたのです。 今回、6都県の皆さんが始めた「データヘルス計画」の標準化は、市町村の負担軽減や保健事業の質向上に資するだけではありません。保健事業による効果の検証にもつながります。

-

・都道府県の役割とは市町村の主体性を引き出すし、必要な支援をする

=市町村のencourage

↓「データヘルス計画」で市町村を俯瞰することが必要な支援がわかる

↓「データヘルス計画」を活用して保健事業の工夫抽出 - ・市町村の均てん化を図り、県民の健康寿命の延伸を実現

講 評

最後に、厚生労働省と国民健康保険中央会から講評をいただきました。

厚生労働省: 今日ご参加の都道府県の皆様のお話は本当に貴重で多くの気づきがありました。多くの参加者も視聴されており貴重な機会になったと思います。5点コメントさせていただきます。 ①明文化による好事例の横展開 全国的に好事例を横展開するには数多く紹介することも重要ですが、あるところでは長年の経験で「当たり前」の取組が明文化されると、ほかの市町村の「気づき」になることもあると思います。そういう好事例は、都道府県ごとに横展開していくのがいいのだろうと思いました。 ②保健事業の組み立てを大事にする 特定健診・特定保健指導は保健事業の核であり、健康保険組合も含めて共通の取組として進めていますが、好事例の知見を参考にして、ハイリスクアプローチに加えて是非ポピュレーションアプローチを組み合わせていただきたいと思います。 ③KDBデータ 予防・健康づくりでは、データに基づく取組み、事業効果の検証が重要です。どの都道府県国保連も保健事業の支援を一層進めていけるよう、引き続きお願いします。 ④国保ヘルスアップ支援事業の積極的活用 財政難の支援のため、国保ヘルスアップ支援事業を引き続き積極的にご活用ください。保健師などを含め、国保部門・健康増進部門の人員配置体制などの難しさ、予算上の制約もあると思いますが、皆様からのご提案により工夫していきますので、更なる活用をお願いします。 ⑤都道府県の役割 本ワークショップの主題でもある都道府県の役割ですが、県によっては保健所の役割として事務分掌に組み込んでいるというところがある一方、保健所の関わりはまだこれからのところもありました。県と保健所との関わりからも、市町村の状況を確認できるようになるといいと思います。 また、この事業に関わる専門職以外の事務職員に関しても、やる気をもって臨んでもやり方が分からない部分があるとき、東京大学の「標準化ツール」は有用で、活用が広がるといいと思います。

国民健康保険中央会: 今日は6都県のお話を聞かせていただき、何に苦労があるのか、どう保健事業を進めているのか実態がよく分かりました。 ①「国保・後期高齢者ヘルスサポート事業」 平成26年度から進めている「国保・後期高齢者ヘルスサポート事業」は、国保連合会に設置した保健事業支援・評価委員会で、都道府県内の市町村保険者の保健事業の支援・評価を行っています。昨年度は、全国で44都道府県、956市町村で支援を実施しました。 平成26年度からの累計支援数は、44都道府県(93.6%)、1,410市町村(82.2%)のカバー率で、非常に多くの都道府県・市町村の支援を実施させていただいています。 ②国保中央会と東京大学の共創で保健事業を強力に支援 東京大学が進めている取組は、都道府県を中心として見た広域的な視点や、標準化を進めること、市町村の差異を「見える化」する等の取組が中心かと思います。一方、我々が進めているヘルスサポートは、各市町村に一つひとつカスタマイズしながら、保健事業の専門家の先生方が直接、支援していくものです。今後はこの両方が連携していくことが重要になると思います。 静岡県の例にもありましたが、双方の良さを活かし、補完しあえるように進め、共に行政の保健事業をしっかりサポートしてきたいと思います。 KDBにも、まだ不十分なところがあります。来年度からは介護の部分も連携して一体的実施にも有用なツールとして、より使いやすく改良を進めていきたいと思っています。 国保中央会は、国保連合会を通じて研修等を行っていますが、これも更に強化し、保健事業を東京大学と共に、強力に支援していきたいと思います。よろしくお願いいたします。

以上、Q-stationでは、2021年3月16日開催の東京大学未来ビジョン研究センターデータヘルス研究ユニット主催「都道府県による市町村「データヘルス計画」の運営支援に関するオンライン・ワークショップ」の内容を、3回にわたって特集してきました。「データヘルス計画」推進のヒントとしてご活用いただければ幸いです。

先の特集第一部、第二部その1を併せてご覧ください。 ・第一部:https://datahealth.jp/wp/library/post1971/ ・第二部 その1:https://datahealth.jp/wp/library/post1988/

※ホームページの記事、写真などのコンテンツの著作権は、国立大学法人東京大学 未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット、制作者ならびに情報提供者に帰属します。