東京大学未来ビジョン研究センター主催シンポジウム

都道府県によるサステイナブルな健康経営施策の設計

―働き盛り世代の健康増進と地域の活性化に向けて―【後半】

- ▼主催者挨拶 古井祐司(東京大学 未来ビジョン研究センター)

- ▼来賓挨拶 山本駿介(厚生労働省 健康局 健康課)

- ▼特別講演 「中小企業を対象とした健康経営施策の現状と方向性」 丸山晴生(経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課)

- ▼研究報告 「中小企業の健康経営の現状と特徴」 村松賢治(東京大学 未来ビジョン研究センター)

- ▼パネルディスカッション 「サスティナブルな健康経営施策の設計のポイント」 パネリスト:宮下友希(福島県 保健福祉部 健康づくり推進課) 村松賢治(東京大学 未来ビジョン研究センター) コーディネーター:井出博生(東京大学 未来ビジョン研究センター)

- ▼リレートーク 「都道府県による健康経営施策の支援を通じて」 遠藤隆男(全国健康保険協会 福島支部 支部長) 幸本智彦(アクサ生命保険株式会社 代表取締役副社長兼チーフディストリビューションオフィサー) 澤田道隆(花王株式会社 取締役会長)

パネルディスカッション

「サステイナブルな健康経営施策の設計のポイント」

パネリスト

宮下友希(福島県 保健福祉部 健康づくり推進課)

村松賢治(東京大学 未来ビジョン研究センター)

コーディネーター

井出博生(東京大学 未来ビジョン研究センター)

▼福島県をモデルに施策設計のポイントについて意見を交わす登壇者

井出 全国で健康経営が広がっています。福島県の施策を紹介してください。

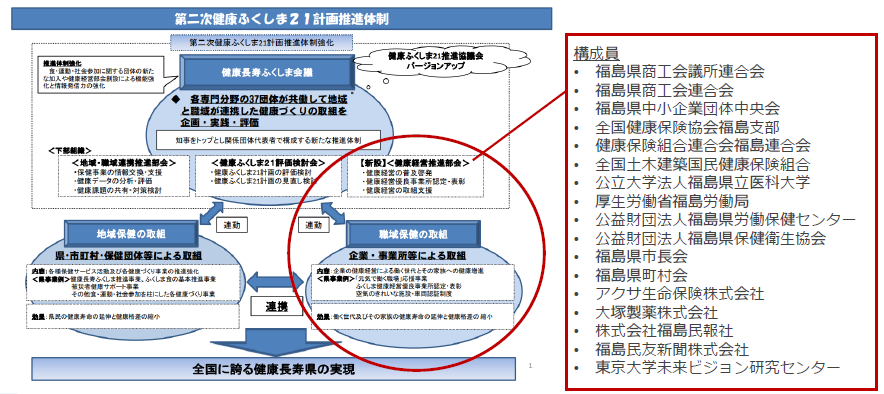

宮下 本県では知事をトップとし、市町村、関係機関、団体等で構成された健康づくりの取組を企画、実践、評価を行う健康長寿ふくしま会議という会議体があり、その実戦部隊として3つの部会があります。この部会の1つに健康経営推進部会があり、地域・職域と連動しながら健康経営施策を進めています。

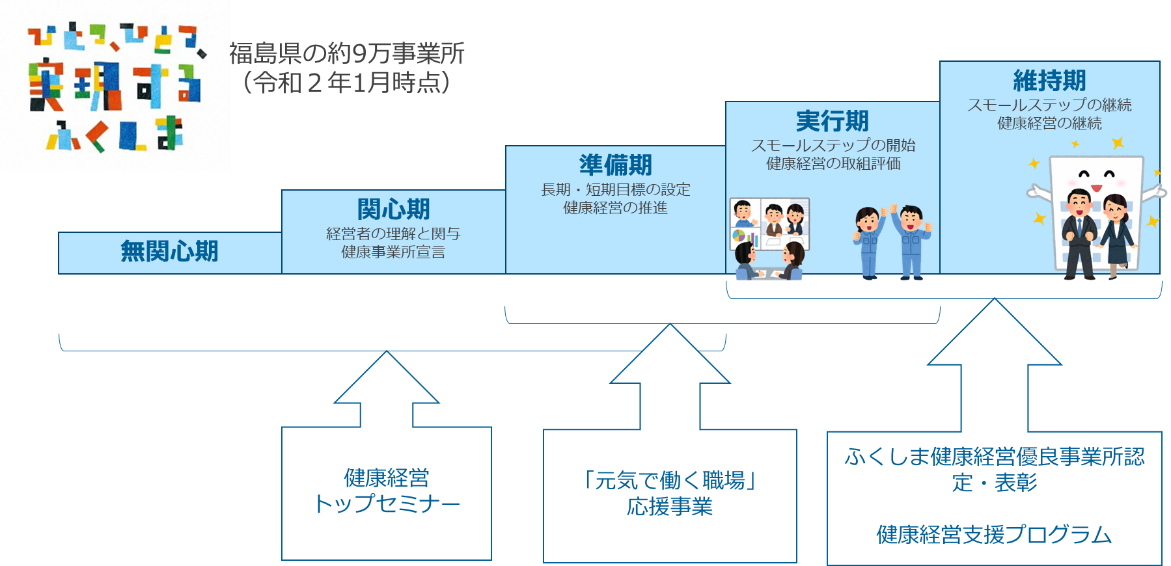

健康経営施策として、トップセミナー、元気で働く職場応援事業、ふくしま健康経営優良事業所認定・表彰制度、健康経営支援プログラムを展開しています。

本県の健康経営施策は、健康経営の5つのステップ(無関心期~維持期)に合わせて事業を展開しており、主に4つ紹介します。

- ① トップセミナー:健康経営を進めるためには経営者の考えが重要となるため、経営者つまりトップに向けて、健康経営の重要性等を普及啓発していくための事業。

- ② 「元気で働く職場」応援事業:健康経営に取り組みたいけれどもどうしてよいか分からない、やり始めたばかり等の事業所よりモデルとなる事業所を選定し、保健福祉事務所や労働保健センター等の関係機関が連携しながら、職場の健康課題の整理、健康づくりの実践等を寄り添いながら支援する事業。

- ③ ふくしま健康経営優良事業所認定・表彰制度:健康経営に積極的に取り組む事業所を優良事業所として認定し、その中でも優れた取組をしている事業所を表彰する事業。

- ④ 健康経営支援プログラム:東京大学と連携した事業。健康経営に取り組んでいる事業所を対象に、PDCAサイクルの一連の過程を学び、健康経営の取組をさらに自立して進めていくことができるよう支援する事業。

▼コーディネーター 井出博生(東京大学 未来ビジョン研究センター)

▼福島県の健康経営施策の実施体制と全体像〈パネルディスカッションスライドP2, 3より〉

井出 健康経営に着目したきっかけは何ですか。

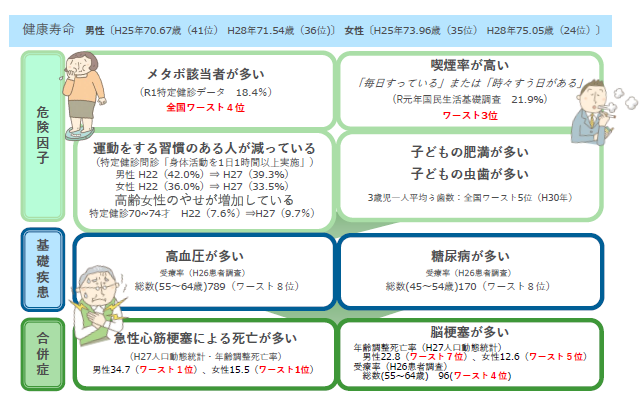

宮下 きっかけは、東日本大震災及び福島第一原発事故により県民の健康指標が悪化したこと。例えば、生活習慣病のリスクとなるメタボリックシンドロームの該当者割合は震災後増加し、近年の状況はワースト2~4位を推移している他、平成27年の年齢調整死亡率でも急性心筋梗塞が男女ともにワースト1位、脳梗塞の死亡率が男性はワースト7位、女性がワースト5位と悪い状況です。

特に働き盛り世代の健康指標が悪い状況であったことから、職場で過ごす時間が長く、働き方そのものが生活習慣や健康に影響しやすい、働き盛り世代をターゲットにした健康づくりの必要性を感じ、健康経営をキーワードにした事業を開始しました。

▼福島県の健康指標〈パネルディスカッションスライドP4より〉

井出 健康経営施策の立ち上げにあたり、最初に取り組んだことは何ですか。

宮下 一から事業を立ち上げるにはノウハウも少なく、大変です。そのため、まずは、先進的な自治体に学ぶことが重要と考えました。平成29年頃に当時の課長と担当者が先進的な取組をされている横浜市を訪問しました。横浜市は健康経営認証や複数の事業所を対象としたモデル事業を既に実施していました。横浜市を参考に、健康経営事業の設計をしました。

井出 東京大学も平成29年度より、福島県の健康経営施策に携わっています。これまでの東京大学の関わり方はどうですか。

村松 本学の関りは2つ。

1つ目は、福島県の支援体制の構築と健康経営の普及です。健康経営推進部会の前身「ふくしま健民会議」の委員長に古井先生が着任し、平成29年度の「健康セミナー」では、約250名の企業関係者らに、「社員への健康投資が企業と地域を活性化する」と題して講演しました。その当時は、まだまだ健康経営という言葉を初めて聞く経営者が多く、講演の中では「日常生活の動線に健康づくり」を組み込むことが大切であることを伝えました。<>br

2つ目は、健康経営施策の事業設計とその評価です。平成30年度より、「元気で働く職場」応援事業の事業設計・評価に携わっています。平成30年度の日本公衆衛生学会総会シンポジウムでは、事業の運営主体の福島県、参加事業所の須賀川瓦斯、その取組の支援者である花王と私共東京大学で、「元気で働く職場」応援事業が働き盛り世代の健康づくりと共に、地域社会の活性化につながる可能性について発表しました。

井出 「ふくしま健康経営優良事業所認定・表彰制度」の特徴は何でしょうか。

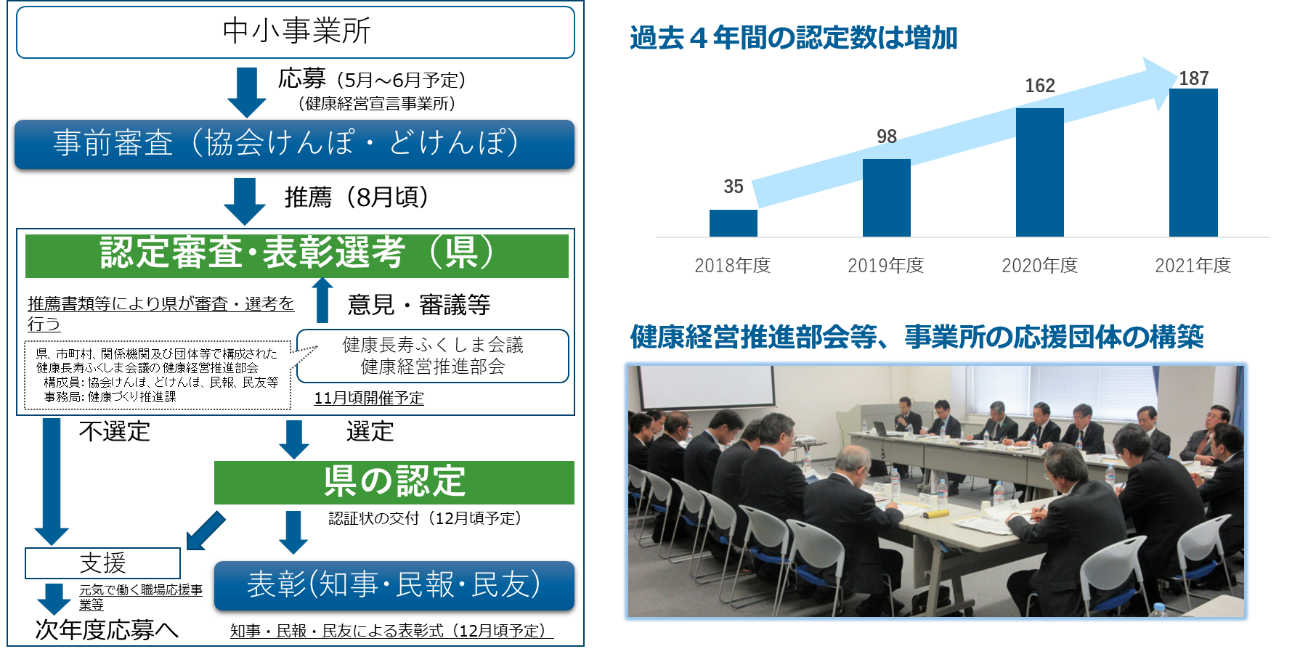

宮下 まず、「ふくしま健康経営優良事業所認定・表彰制度」の流れについて、簡単に説明します。事業所が健康事業所宣言をすることからスタートし、全国健康保険協会福島支部及び全国土木建築国民健康保険組合より本県へ、事業所を推薦します。本県にて審査・選考を行った後、健康経営推進部会の審議を経て認定します。更に、認定された事業所の中で特に優れた取組をしている3社を表彰しています。

本県の「認定・表彰制度」の特徴は、表彰事業所の選考にあたり、事業所にヒアリングを実施していること。優良事業所の上位10社には、本県の担当者が事業所に伺い、健康経営の取組について丁寧に確認します。ヒアリングを行うことで、事業所の実態を把握し、特徴を捉えすくなり、評価がしやすくなります。

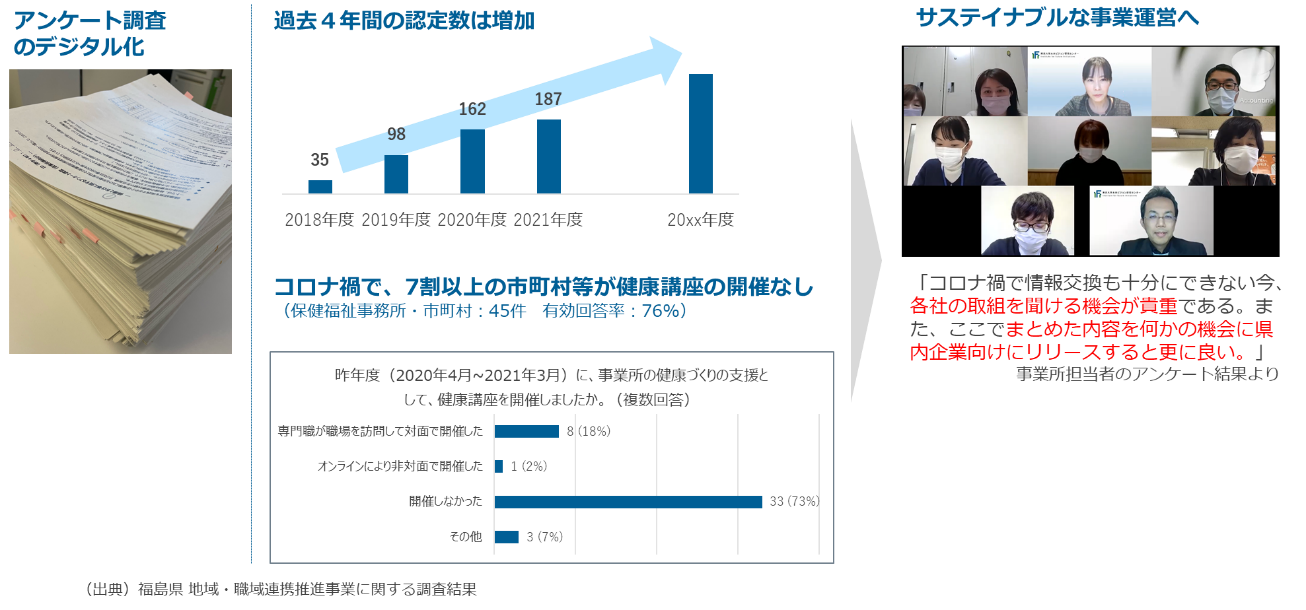

井出 平成30年度から実施されているそうですが、この4年間で変化を感じますか。

宮下 認定事業所の変化として、事業所が自身の取組を数値で評価するようになったと感じます。例えば、メタボリックシンドローム該当者割合や喫煙率、健康診断の受診率等、数値で示す企業が増えました。数値変化が分かることで、客観的な評価がしやすくなりました。

その他、4年間の「認定・表彰制度」の全体的な変化としては、大きく2点あります。

1つ目は、健康経営に取り組む事業所が着実に増えていること。当事業を開始した平成30年度には認定事業所が35事業所でしたが、令和元年度には98、令和2年度には162と認定数が伸び、今年度は187事業所が認定されました。

2つ目は、本県と関係機関による事業所の応援体制の構築が進んだこと。優良事業所の認定に至るまでは、推薦いただく保険者だけではなく健康経営推進部会の構成団体等、たくさんの関係機関が関わっています。各関係機関と顔の見える関係を構築することで連携が進み、それぞれの役割から事業所の健康づくりを応援する体制ができつつあります。多くの関係機関と連携して事業所への健康づくりを支援できることはとても心強く感じるとともに、今後、さらに連携した事業の展開ができるのではないかと期待しています。

▼ふくしま健康経営優良事業所認定・表彰制度〈パネルディスカッションスライドP9より〉

(出典)健康ふくしまポータルサイト

健康経営セミナーが開かれました! | 健康ふくしまポータルサイト (kenkou-fukushima.jp)

井出 「元気で働く職場」応援事業について伺います。まず、モデル事業所の選定はどのように実施していますか。

宮下 本県には保健福祉事務所が6カ所あります。保健福祉事務所毎に検討会を開催し、地域保健・職域保健の関係者と連携しながら、毎年、保健福祉事務所単位で1~2事業所を選びます。その際、事業所の健康宣言や経営者の「従業員に対する健康保持・増進」等の考えを確認し、健康経営のステップの準備期及び実行期にある事業所を選定するようにしています。

事業の立ち上げ当時は、保健福祉事務所が事業所と直接関わることが少なく、事業所へのアプローチをすること自体、難易度が高い状況でした。そこで、アクサ生命の健康経営アドバイザー等から事業所をご紹介いただきました。ここ最近は、地域・職域連携推進事業の一環として、市町村から関わりのある事業所等をご紹介いただくことがあります。

井出 民間事業者のサービスを活用したきっかけを教えてください。

宮下 本県は、食育応援企業団やふくしま健民アプリ協力企業等、多くの企業の皆様に健康づくり事業にご協力いただいています。ありがたいことに、各企業が本県の県民の健康指標の状況を理解し、改善のために力になりたいとおっしゃってくださる状況がありました。そこで、民間企業の科学的根拠に基づく健康づくりのノウハウを活用し、より効果的な事業を展開したいと思ったことをきっかけに、民間企業のサービスと連携するようになりました。

井出 県が民間事業者のサービスを活用する際のポイントは何ですか。

宮下 1つ目は、民間企業に本県の健康課題を理解していただき、その健康課題の解決に資する健康づくりのプログラムを提案していただくこと。このプログラムでは、健康づくりの実施から評価まで一連の流れとして提案をいただくこととしています。

2つ目は、採用された複数の民間企業のサービスを「民間企業提案プログラム」とまとめてモデル事業所に提示し、その上で、職場の健康課題とニーズに合ったサービスを、モデル事業所自身に選んでいただくということ。現在は、全国規模の企業や県内地元にある企業からプログラムを提案いただいています。

井出 民間事業者を活用するメリットは何ですか?

宮下 メリットは2点あると考えています。

1つ目は、モデル事業所の満足度。民間企業の科学的根拠に基づくアイデアに富んだプログラムを活用することで、数値でも確実な変化を実感できるとともに、楽しく取組を行い、職場の雰囲気も盛り上がる等、事業所の満足度が高いです。

2つ目は、科学的根拠に基づく取組実施と評価体制。民間企業の蓄積されたデータに基づき設計されるプログラムであり、取組内容に説得力があります。また、例えば内臓脂肪量や筋肉量の変化等、数値で分かりやすく、目に見える評価であることから、事業所のやる気にもつながりやすいと考えます。例えば、花王株式会社の「内臓脂肪」に着目したプログラムでは、プログラムにより大きな成果がみられるとともに、事業所から取り組んでよかったとの声もありました。民間企業の科学的根拠のあるプログラムと評価の見える化は重要だとあらためて感じました。

井出 これまで施策を実施してきて、福島県で残された課題はありますか?

宮下 大きく2点課題がありました。

1点目は、事業所自身が効果的な健康づくりの取組を継続して実施すること(自走)です。

2点目は、本県と関係機関が連携して事業所の取組を支援すること(体制整備)です。

事業所自身が健康経営の重要性を認識し取組を進めていただいた他、全国健康保険協会や健康経営アドバイザーの皆様のご協力により、ふくしま健康経営優良事業所は毎年増加傾向にあります。その一方で、その事業所が健康づくりの取組を自走していくとともに、取組を継続していくためのフォローアップの支援体制ができておらず、実行期・維持期にある事業所の継続的な取組を支える対策が必要でした。

▼宮下友希(福島県 保健福祉部 健康づくり推進課)

井出 この2つの課題解決に向け、福島県と東京大学は健康経営支援プログラムを開発しました。健康経営支援プログラムについて紹介してください。

村松 プログラムの目的は、事業所のPDCAサイクルの自走とその支援体制の構築です。事業所が取組を自走するためには、まず、事業所担当者が健康経営のPDCAサイクルを実際に一度回してみる、ことが重要と考えました。そして、実際にPDCAを回す中で、他の事業所のPDCAや保険者などの関係機関のサービスを学ぶと共に、事業所の悩みを気軽に相談できる機会を作りました。それにより、2年後、3年後も、福島県と関係機関が健康経営の取組を支える、事業所の支援体制が構築できると考えました。

健康経営支援プログラムの具体的な内容について説明します。

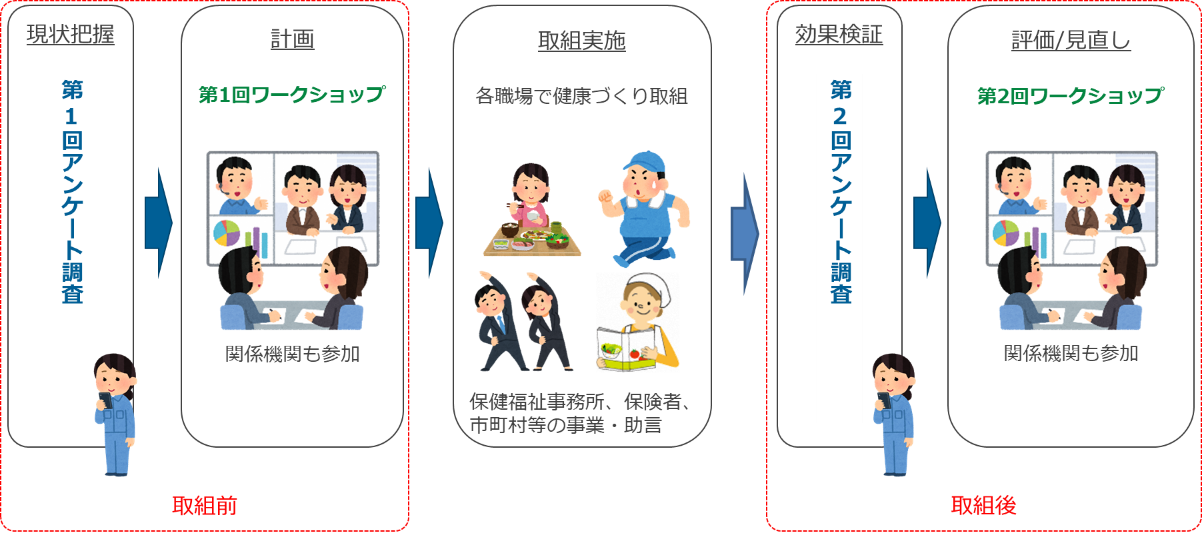

プログラムは取組前の現状把握と取組検討の支援、と取組後の効果検証と振り返りの支援に大きく分けられます。まず、取組前に従業員向けアンケートを行います。そして、福島県の健康増進計画の指標や、ウェルビーイングやプレゼンティーイズムなど、健康経営の評価指標について、事業所の現状を把握します。その後、事業所と福島県、関係機関を対象としたワークショップをオンラインで開催します。第1回ワークショップでは、各社の現状を記載した「現状把握レポート」を基に、事業所担当者が課題を把握し、その課題に対する目標を設定します。そして、その目標の達成に向けて取り組みを検討します。そして、現状把握から取組の検討内容について、他の事業所や関係機関と意見交換を行います。

そして取組後、今年度は約3か月後に、再度従業員アンケートを実施します。回答者一人一人を事前アンケート結果と紐づけ、各指標がどのように変化したか、目標とした指標が改善したか、取組の効果検証を行います。取組後の第2回ワークショップでは、この効果検証の結果をまとめた効果検証レポートを基に、取組の振り返りや次年度に向けた改善点を検討します。そして、振り返った内容について他の事業所や関係機関と意見交換を行うことにより、他事業所の事例を学び、関係機関から次年度の取組に向けた助言を頂くことができます。

▼健康経営支援プログラムの概要〈パネルディスカッションスライドP16より

井出 参加した事業所は実際にPDCAを回し、どのような効果を感じましたか。

村松 まず、従業員向けアンケート結果より、指標の現状が見える化され、取組の客観的な評価ができた、という効果が聞かれました。例えば、ある事業所では、現状把握レポートにおいて、これまで事業所では把握していなかった従業員の「睡眠時間」という課題が分かり、その課題に対して、第1回ワークショップの中で交流があった協会けんぽに睡眠へのアプローチを依頼されました。ベテランの男性社員が多い職場ですが、体験型の睡眠改善ヨガにとても楽しく参加されたそうです。

井出 他の事業所や関係機関の意見交換で、事業所はどのような効果を感じましたか。

村松 まずは、事業所同士がお互いの苦労した点や良かった点を共有することにより、取組の実行性を高めるコツや、関係機関や民間事業者との連携方法を学ぶ機会になっていました。例えば、今回の参加事業所では、従業員の睡眠が課題でした。その課題に対して、睡眠チェッカーを使って上手くアプローチをされている事業所があり、他の事業所がその取組を自社に適用できなか、と検討される場面がありました。

また、事業所同士の意見交換を伺う中で、支援者側である福島県や私にとっても新しい気づきがありました。例えば、西会津町では、町の健康増進課が「町内事業所の健康づくり連絡会」を開催しており、町の事業所同士が取組を共有し、今後の取組を検討されていること。また、地元の小規模な事業所同士で民間事業者のサービスを共同で利用されている、という話もありました。

自治体にはこのような保健サービスがあります、活用してみませんか、という一方向の情報提供でなく、事業所同士、又は事業所と関係機関が学び合う機会になっていました。

井出 ワークショップの中で、実務者同士がつながることで、周りの取組を参考にされる様子が分かりました。また、所在の市町村や健康経営アドバイザーなど、頼る先を知ることも、取組の継続に役立つと思われます。

宮下 大きく3点あります。

1つ目は、健康増進計画の指標を用いることで、働き盛り世代の健康づくり施策の評価・見直しができたこと。効果検証のための従業員向けアンケート調査の項目に健康ふくしま21計画の指標を活用したことで、働き盛り世代の健康課題があらためて浮き彫りになるとともに、健康ふくしま21計画の目標達成に向けた健康経営施策の展開方法を見直す機会とすることができました。例えば、従業員向けアンケートにて、多くの事業所が「睡眠」に関して健康課題を抱えていることが分かりました。健康ふくしま21計画の指標でも、「睡眠」に関する項目は改善が必要な項目であることは分かっていましたが、あらためて働き盛り世代の「睡眠」に課題があることや対策の必要性を認識することができました。今回、把握した課題をもとに、次年度以降新たに職域の健康づくり実践を支援する事業を開始する予定です。

2つ目は、地域・職域の関係機関の連携がさらに進んだこと。事業所の取組を支援する際には、保健福祉事務所、市町村、保険者等のそれぞれの関係機関ができる支援を共有し、事業所に紹介しました。関係機関同士がそれぞれの役割、できることを共有することでお互いの認識や連携が高まると感じました。また、ワークショップに参加した市町村からは、職域の健康課題が分かったことや職域連携を進める際の参考になったとの感想をいただきました。職域保健に触れることが少ない市町村にとっては、事業所との顔の見える関係ができるだけではなく、事業所の健康づくりの実態等を知ることができる良い機会になったと思います。

3つ目は、支援者側の人材育成につながったことです。従業員向けアンケート調査による健康課題、効果の見える化やワークショップの運営手法等のツールにより、事業の展開方法を学ぶことができました。また、本県を含めた地域・職域の支援者にとって、PDCAを回した健康づくりや数値で見える化した評価の重要性をあらためて学ぶ機会となったとともに、グループワークのファシリテーターのスキルを習得するための機会にもなりました。

井出 従業員向けアンケートからは、どのような実態が見えましたか。

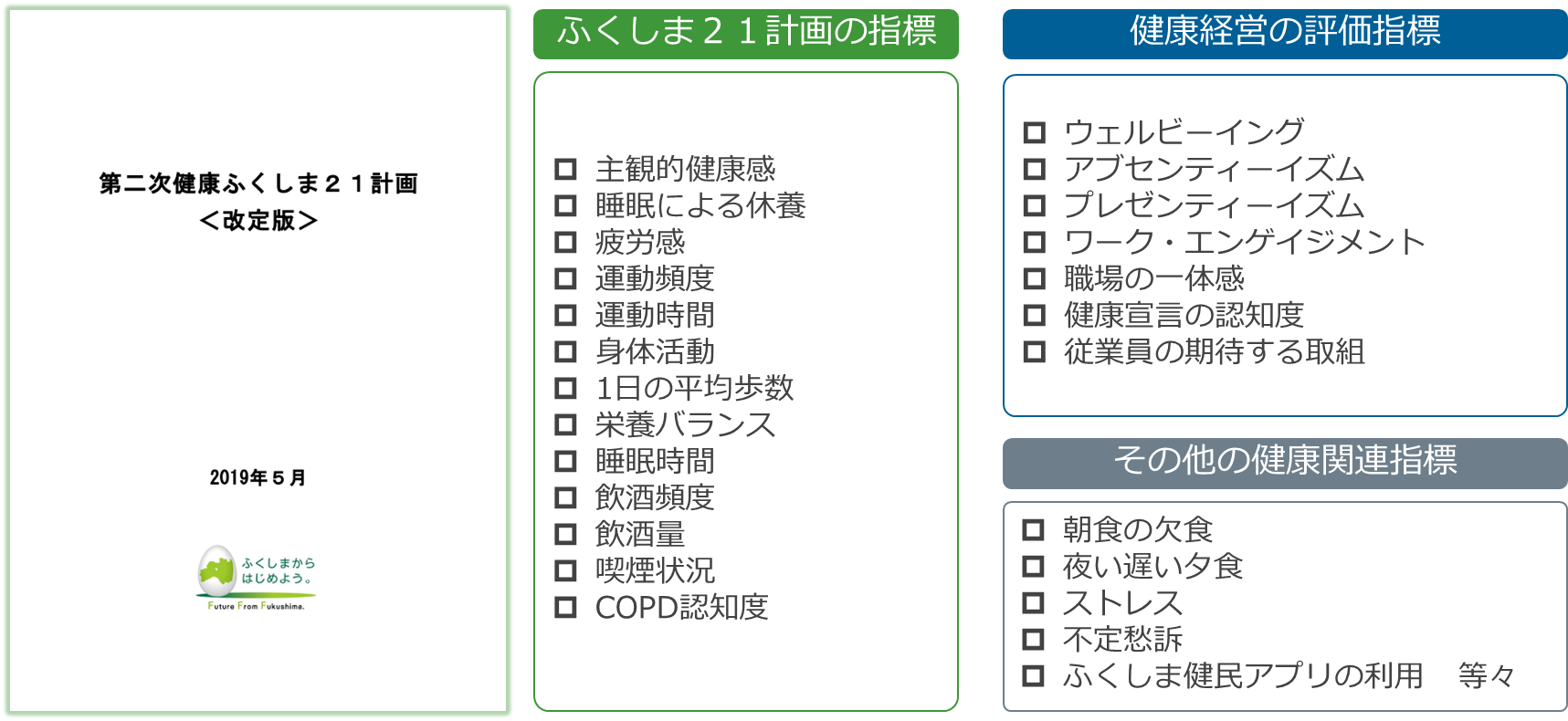

村松 従業員向けアンケートの調査項目は、福島県の健康増進計画の指標と、ウェルビーイングやプレゼンティーイズムなどの健康経営の評価指標で構成しております。まずは、「睡眠時間」や「睡眠による休養」のリスク該当者が多い、という働き盛り世代特有の健康課題が把握できます。それに加えて、健康増進計画の指標と健康経営のアウトカム指標の関係が分かりました。

福島県の健康増進計画の生活習慣に関する指標を基に、従業員一人一人の生活習慣リスクを評価した場合、生活習慣リスクが0個、つまり健康的な生活習慣を送っている方が28名、4.3%いらっしゃった一方、生活習慣リスクが5個以上の方が95名14.7%いらっしゃいました。

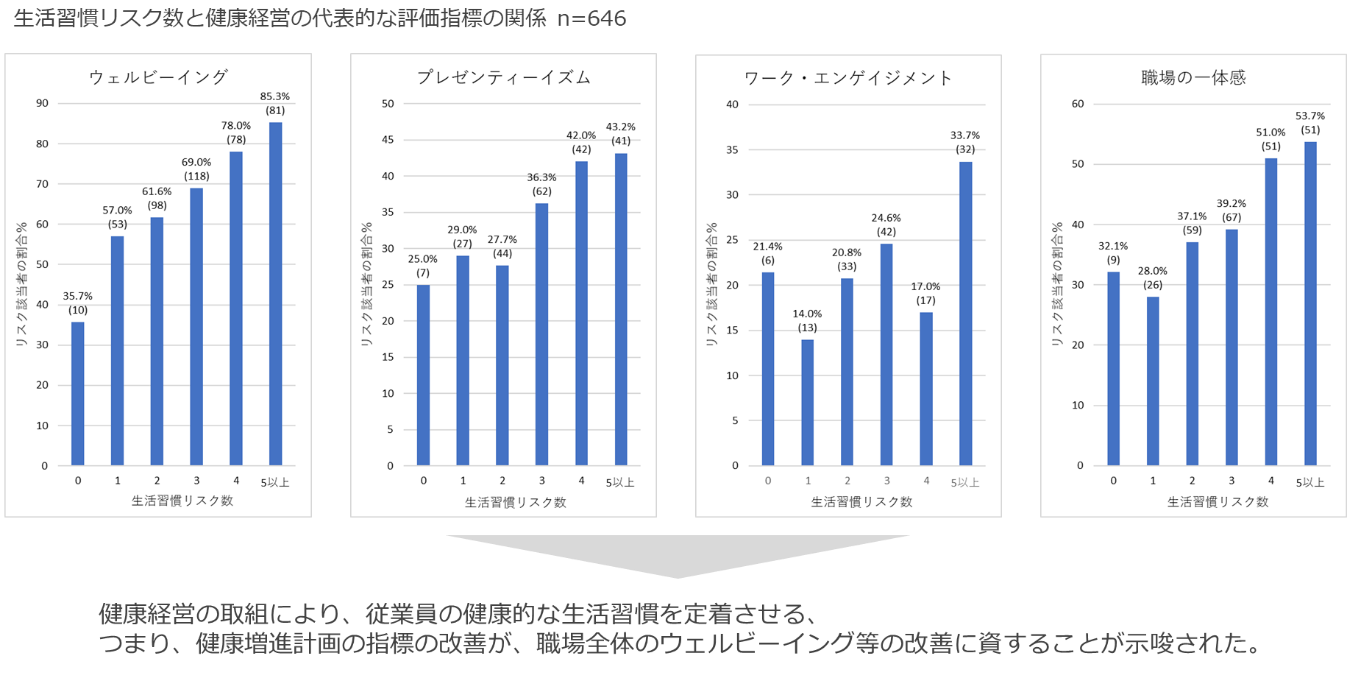

そして、生活習慣リスクの個数に応じて回答者を6個のグループに分け、各グループの健康経営の指標(主観的健康感、ストレス、ウェルビーイング、プレゼンティーイズム)のリスク該当者の割合を確認しました。その結果、いずれの健康経営の指標も、生活習慣リスク数が多いグループで、リスク該当者が増える傾向がありました。従いまして、健康経営の取組により、従業員の健康的な生活習慣を定着させる、つまり、健康増進計画の指標の改善が、職場全体のウェルビーイングやプレゼンティーイズムの改善に資することが示唆されました。

▼従業員向けアンケートの調査項目〈パネルディスカッションスライドP24より〉

▼健康増進計画の指標と健康経営の評価指標の関係〈パネルディスカッションスライドP26より〉

井出 アンケートもワークショップもすべてオンラインで実施したと聞いています。事業所を支援する立場からは、オンラインのメリットはあるのでしょうか?

村松 今回のアンケート調査はWebアンケートツールを使用して実施しました。平成30年「元気で働く職場」応援事業の事業評価をしていた頃は、単年度で約1500枚の質問紙を福島県の本庁担当者に事業所から回収して本学に郵送頂き、こちらでデータ化して集計・分析することを行っておりました。この膨大な業務負荷を改善できました。

また、今後、福島県の表彰・認定事業所数の増加に合わせて、フォローアップ対象の事業所が増加することにも課題を感じておりました。どこかの会場を手配して、ワークショップを実施するにしても、支援者側のマンパワーや、横に面積が広い福島県の地理的な要因から、集合型のフォローアップ研修を行うことに限界を感じておりました。

それに加えて、新型コロナウイルス感染症の影響で、対面の事業所支援が難しいという課題がありました。今年度、福島県が実施された地域・職域連携推進アンケート結果より、コロナ禍で約7割の市町村らが健康講座を見合わせている状況が分かりました。コロナ禍において、事業所同士や関係機関をつなぎ、お互いの取組を知る機会を作れたことは、事業所にとっても有難いというコメントを頂いております。

オンラインによるアンケート調査や事業所支援により、サステイナブルな事業運営が可能になったと考えられます。

▼オンラインによるアンケート調査と事業所支援の効果〈パネルディスカッションスライドP27より〉

井出 サステイナブルな施策にするために、重要なポイントをまとめてください。

村松 ポイントは2つあると考えます。

1つ目は、都道府県のリーダーシップ。事業所のフォローアップのプログラムは、全国で初の取組であったと思います。このような初めての取組を、関係機関と連携して、チャレンジできるリーダーシップが求められると考えます。その結果として、プログラムに参加された事業所や関係機関のアンケートの中には、本プログラムに対する満足や感謝、今後の期待を表すコメントが数多くありました。

2つ目は、事業所のPDCA、特に取組実施のDoを支える体制。ワークショップの意見交換を通じて、中小企業は支援者のサポートを受けながら、健康経営のPDCAを回されていることを改めて知りました。例えば、福島県の表彰を受けられている事業所であっても、毎月の給与明細に同封される健康情報の取得に苦労されており、協会けんぽやアクサ生命の健康経営アドバイザーから頂く健康チラシは大変有難いと話していました。また、プログラムに参加された事業所の中には、所在の自治体の保健サービスを知りたい、本プログラムを県単位でなく、もっと小さな地域単位で開催して欲しいなど、身近な市町村や健康経営アドバイザーと取組を実施したいという、事業所のニーズを感じました。

▼村松賢治(東京大学 未来ビジョン研究センター)

宮下 ポイントは2点あると感じます。 1つ目は、健康経営施策を健康増進計画の目標達成につなげる事業とすること。各都道府県においては、健康増進計画のもと事業を実施しています。健康増進計画と紐付けて、どの目標達成のために健康経営施策を実施していくのか、目的を明確にすることで、説得力が増し、施策も継続できると考えます。 2つ目は、事業所に寄り添う支援体制を関係機関と構築すること。事業所が健康づくりの取組を実践する中で困ったことがあった場合、それぞれの関係機関が別個で支援していくことには限界があります。そのため、県、市町村、保険者等の関係機関がそれぞれの役割を認識しながら、協力して支援する体制ができることで、事業所への支援の幅が広がり、健康経営施策がよりよいものとなるとともに、事業所が安心して健康づくりに取り組める環境ができると考えます。

井出 都道府県にとって、健康増進計画の位置づけは重要です。本学では東京都および東京商工会議所と連携して、健康経営アドバイザーが東京都の健康増進計画プラン21の指標に合わせて、事業所の健康経営の取組を評価するツールを開発しています。 今回は福島県の健康経営施策をモデルとして、サステイナブルな健康経営施策のポイントについてお話してきました。本パネルディスカッションの内容が、都道府県や市町村の担当者をはじめ、保険者、商工会議所、民間事業者の皆さんにとって、次の一手を考えるヒントになれば幸いです。 また、本日のシンポジウムを起点として、都道府県同士が地域の垣根を越えて学び合い、日本社会の健康経営がますます進むことを期待しています。

リレートーク

「都道府県による健康経営施策の支援を通じて」

遠藤隆男(全国健康保険協会 福島支部 支部長)

健康経営の推進に携わるきっかけとなりましたのは、福島県が抱える健康課題、その中でも「血圧リスク者割合」の高さでした。福島支部のデータヘルス計画では、加入者の血圧リスク改善に取り組む方針があり、事業所とのコラボヘルス、即ち健康経営の取り組みもその一環と位置づけました。 健康経営の取組は、従業員の健康意識および健康度の向上を通し、業績や企業価値の向上につながります。また、保険者である協会けんぽにおいても、加入者の健康度向上を通し、将来の医療費の伸びを抑える効果が期待でき、医療費適正化に資するものと考えます。まさに事業所・従業員・協会けんぽの三者がそれぞれウィン・ウィンの関係にあるといえます。併せて、福島県民の約3人に一人は協会けんぽ加入者ですので、健康経営を推進することは、県民の健康増進さらには健康指標の改善につながるものと確信しています。

「健康事業所宣言」を通じた事業所支援福島支部の「健康事業所宣言」事業は平成27年4月にスタートしました。スタート当初から県との共催で取り組んでおり、直近令和4年2月末時点で、1,864事業所に宣言いただいてます。宣言事業所の支援に関して、福島支部の一番の特色は「保健師担当制」をとっている点です。具体的には、各事業所に保健師1名が担当となり、協会が保有する事業所従業員の健診結果やレセプトデータに基づき作成された「事業所健康度レポート」から、まず一人当たり医療費や生活習慣病のリスク保有率等の自社の実態を把握してもらいます。次に業態平均や支部平均との比較から自社の弱みを分析、さらに職場環境アンケートの結果を加え、自社の健康課題を抽出し、宣言項目4番目の「健康づくりの実施」に向けた取組みの具体的なアドバイスを行うというものです。基本は保健師による事業所の訪問を原則とし、その後も取組み状況に応じて担当保健師が継続してフォローする体制をとっております。

福島県との連携平成26年5月に県と「覚書」を締結。平成27年度からスタートした「健康事業所宣言」事業におきましては、健康増進の取り組み強化を図り、血圧リスク保有率の低下をはじめとした加入者の健康増進に寄与することを目的に、連携して取り組んでおります。 その中で、平成30年度からは、「ふくしま健康経営優良事業所認定制度」を県との共催で開始しました。認定の流れは、まず健康事業所宣言を行っている事業所に対し、協会けんぽがアンケートを行い、その結果をもとに協会から県へ認定候補を推薦します。毎年、健康経営に対する取り組みが特に顕著な3社については県知事賞をはじめとする表彰がなされ、知事出席のもと表彰式が挙行されます。その席では古井先生の司会で知事と受賞事業所代表者による会談が設けられ、健康経営に対する事業主の熱い思いや具体的な取り組み事例が発表されます。昨年12月に開催された表彰式で、知事からは、「事業所における健康経営は企業経営の本質であり、受賞事業所の取り組みを県内全体に広くPRし、「一緒にやってみたい」という事業所を増やしていきたい」と力強い応援の言葉をいただきました。 その他にも、福島県とは「空気のきれいな施設」や「ふくしま健民アプリ」「福島県版健康データベース(FDB)」などを通し、今後も連携を密に図ってまいります。

今後の展開現在福島支部の宣言事業所数は1,864社、全体の加入事業所数37千社に占める割合はわずか5%、被保険者数のカバー率は24%。1,864社のうち約3割は従業員9人以下の小規模事業所ですが、健康経営に規模の大小は関係ありません。大切なのは事業主のやる気とそれをサポートする私たちの行動にあると思います。 私たちは、「事業所における健康経営」が当たり前のものとなり、すべての事業所で取り組みが始まるよう、引き続き県と連携しながら、健康経営の普及に努めてまいります。

幸本智彦(アクサ生命保険株式会社 代表取締役副社長兼チーフディストリビューションオフィサー)

アクサ生命の前身は、昭和9年に、日本商工会議所と現在の経団連が、推進母体となって設立された「日本団体生命」です。社名のとおり、団体生命保険専門会社として、企業、特に、中小企業における、福利厚生の普及・拡充に貢献し、日本の産業の発展に貢献してまいりました。 現在、日本は世界最速で少子高齢化が進み、生産年齢人口が急減するとともに、この中小企業の数も減少しています。日本の企業の99.7%が中小企業であり、中小企業が雇用の70%を支えています。健康経営の推進は、企業の活性化や働く人々の健康増進に留まらず、地方創生や医療資源の適正化に繋がり、持続可能な地域社会の構築に資する、社会的意義のある取り組みと考えます。アクサ生命は、地域の事業特性や健康課題に精通している自治体、また、協会けんぽや商工会議所と連携し、健康経営を推進することが重要であると考え、協定や覚書の締結を積極的に進めてまいりました。その結果、現在では、458の商工会議所、52の自治体、42支部の協会けんぽと健康経営の推進に関する連携協定、覚書協定を締結しています。

健康経営アドバイザーによる事業所支援健康経営とは、職域を通じた「本質的な健康」の実現のサポートにより、①全ての働く方々と、そのご家族の健康と幸せを実現し、②それが、企業の、持続的な成長に繋がり、③それによって、持続可能な社会の構築に貢献すること、と考えます。 「本質的な健康」の実現とは、「体の健康」と「心の健康」に加えて、WHOの定義にもあるように、それらを支える「社会的な健康」、この3つが満たされた状態を作り上げることを目指すのものであり、アクサ生命の健康経営の実践支援において根幹を成す重要な考え方です。 具体的には、全国5,352名(2022.1月現在)の健康経営アドバイザーが、日頃の営業活動の動線で、企業の皆さまの健康経営の実践をサポートする「点の取り組み」と、自治体、商工会議所、協会けんぽ各支部と連携した「面の取り組み」を組み合わせて推進しています。 「点の取り組み」では、アクサ生命の『健康経営サポートパッケージ』を活用し、企業(経営者・従業員)の皆さまに寄り添い、健康経営のPDCAの実践支援を行っています。「面の取り組み」では、コンソーシアムによる協働体制を構築し、従業員の健康増進(健康寿命の延伸)、地域の健康課題解決、企業の持続的成長など、地域・職域の課題解決を図っています。その結果として、現在、53,000社を超える、企業、団体の皆様のサポートを実施し、前回2021年の優良法人認定申請においては2,040社の申請サポートを行いました。優良法人認定に関しては、認定を取得された経営者にインタビューを行い、その取り組み内容を「Voice Report」という冊子にまとめ、健康経営の実践における、「好事例」としてご紹介しています。

今後の展開AXAグループは、「Act for human progress by protecting what matters(すべての人々のより良い未来のために、私たちはみなさんの大切なものを守ります)」、という、パーパスを、掲げています。 そのパーパスに則り、アクサ生命の健康経営アドバイザーは、これからも、自治体や協会けんぽ、商工会議所と共に、企業・団体の健康経営の取り組みに寄り添い、地域社会の持続的な発展に貢献して参ります。

澤田道隆(花王株式会社 取締役会長)

花王ウエイという企業理念の実践を通じて、社会へのお役立ちと利益ある成長の両立を図り、それが持続的な企業価値向上につながり、ひいては、「人や地球、社会に寄り添い、豊かな共生世界の実現を目指す」という花王グループのパーパスを達成させるべく活動を行っています。 そのためには、活動の中心となる「ヒト」の活性化が必須であり、それを支える「健康」が重要となることは言うまでもありません。そこで、花王グループでは、2008年に花王グループ健康宣言を公表し、それ以来「健康経営」を強力に推進しております。私たちの健康経営の目指すべき姿は、社員とその家族の健康力UPだけでなく、そこで得た知見や成功事例を多くの企業や自治体に拡大させ、最終的にはすべての生活者の健康力UPの支援に結びつけることです。

「GENKIプロジェクト」を通じた取組事例KAO健康2020では、健康管理と健康づくりをテーマに「GENKIプロジェクト」を発足させ、2025年に向け推進しています。「GENKIプロジェクト」とは、花王グループの長年の健康研究知見を楽しく、分かりやすく健康サービスとして社内外に届ける仕組みです。花王社員も実践しているGENKIになれる取り組みを地域・社会に波及します。具体的には測る、食べる、歩く、アシストするというGENKIアクションのPDCAサイクルをしっかりと回すことです。 まず、「歩く」のGENKIアクションについて紹介します。年齢と歩数、速度、歩幅との相関を見ると、男女を問わず、60歳前後から急減に低下し、「健康」が損なわれ始めます。この低下を抑えることが出来れば、健康を維持できると考え、歩数だけでなく歩行速度を正確に測れる花王独自の歩行計「ホコタッチ」を開発しました。 福島県白河市と協働した「ホコタッチを用いた歩行改善プログラム」では、たった3か月間でしたが、歩行バランス年齢や歩行スピード年齢が若返り、歩行での膝の痛みを感じにくいという素晴らしい結果を得ることが出来ました。現在、この成功事例を多くの地域に展開させていただいており、健康的な「歩行」のお手伝いにつながればと考えております。 次に、「食べる」のGENKIアクションについて紹介します。これまでの食事研究の知見をもとに、しっかり食べても太りにくい、内臓脂肪が低減できる「スマート和食」を開発いたしました。このスマート和食を、健康経営を志向する地域企業や自治体と協働して活用する取組みを進めております。例えば、福島県と須賀川瓦斯株式会社との協働事例では、スマート和食を定常的に食べることにより、8割に近い人の内臓脂肪低減や血圧要所見者数の半減といった素晴らしい成果が見られ、「取り組んでよかった、従業員の健康意識が高まり、経営としても社員の健康を考える良い機会になった」とのお声をいただきました。また、豊橋市の職員の方々との協働でも、スマート和食によって肥満の方々の半数が内臓脂肪を低減させました。

今後の展開今後とも多くの自治体や健康経営を志す企業との協働で培ったノウハウとソリューションを社会の健康づくり・健康経営支援へと拡げていきたいと考えております。花王グループは、どんな時も「寄り添う」企業であり続けたいと思います。

※ 「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

※ホームページの記事、写真などのコンテンツの著作権は、国立大学法人東京大学 未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット、制作者ならびに情報提供者に帰属します。