東京大学未来ビジョン研究センター主催シンポジウム

都道府県によるサステイナブルな健康経営施策の設計

―働き盛り世代の健康増進と地域の活性化に向けて―【前半】

- ▼主催者挨拶 古井祐司(東京大学 未来ビジョン研究センター)

- ▼来賓挨拶 山本駿介(厚生労働省 健康局 健康課)

- ▼特別講演 「中小企業を対象とした健康経営施策の現状と方向性」 丸山晴生(経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課)

- ▼研究報告 「中小企業の健康経営の現状と特徴」 村松賢治(東京大学 未来ビジョン研究センター)

- ▼パネルディスカッション 「サスティナブルな健康経営施策の設計のポイント」 パネリスト:宮下友希(福島県 保健福祉部 健康づくり推進課) 村松賢治(東京大学 未来ビジョン研究センター) コーディネーター:井出博生(東京大学 未来ビジョン研究センター)

- ▼リレートーク 「都道府県による健康経営施策の支援を通じて」 遠藤隆男(全国健康保険協会 福島支部 支部長) 幸本智彦(アクサ生命保険株式会社 代表取締役副社長兼チーフディストリビューションオフィサー) 澤田道隆(花王株式会社 取締役会長)

主催者挨拶

古井祐司(東京大学 未来ビジョン研究センター)

本日は、多くの皆さまにご参加いただきありがとうございます。 はじめに、シンポジウムの開催にあたり、厚生労働省、経済産業省をはじめ、福島県、協会けんぽ福島支部、アクサ生命、花王など、ご協力いただいた関係機関の皆さまに感謝申し上げます。 現在、多くの自治体が働き盛り世代の健康増進として、健康経営施策に取り組まれています。そこで、今回は福島県をモデルに、取組の実効性を上げるための健康経営施策のポイントに迫ります。健康経営は自社の取組に閉じず、さまざまな社会資源と共創することで成果が上がり、地域社会の活性化にもつながるダイナミックな取り組みです。シンポジウムを通じて、健康経営の醍醐味を感じていただき、今後のアクションにつながる知見になれば幸いです。

来賓挨拶

山本駿介(厚生労働省 健康局 健康課)

厚生労働省としては、健康日本21と銘打った国民健康づくり運動を展開しています。2000年から第一次、2013年に第二次を開始し、様々な分野で具体的な目標を掲げて、ライフステージに応じた健康づくりを総合的に推進しています。昨年6月、推進専門委員会を立ち上げ、健康日本21(第二次)の最終評価・見直しを行っています。各目標の達成度合いを評価する中で、最上位の目標である「健康寿命の延伸」が、平均寿命の延びを上回る増加という成果が確認されました。本シンポジウムの出席者である自治体、民間企業等、様々な方々の取組により、日本全体の健康づくりは着実に進んでいます。 次期プランでは自治体と大学、企業、保険者との連携を強化する必要があると考えています。本シンポジウムでは、まさに都道府県、民間事業者、保険者の共創の好事例をシェアしていただくと伺っており、今後の健康づくりの施策にとって有用な示唆になると期待しています。

特別講演「中小企業を対象とした健康経営施策の現状と方向性」

丸山晴生(経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課)

1.健康経営施策の現状 健康経営に取り組む企業を見える化するために顕彰制度を実施しており、認定を取得する企業は年々増加しています。特に、中小企業に関しては、日本全国の各地域で認定数が増えています。

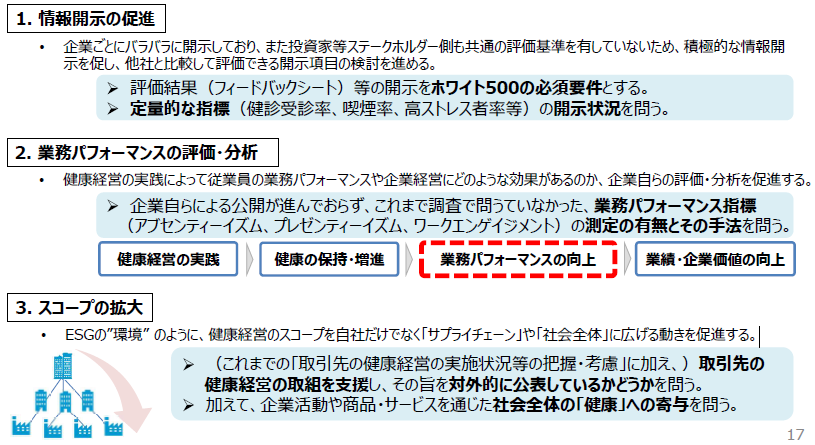

2.健康経営施策の方向性 健康経営というと、具体的な取組(健康づくり)をすることが「健康経営」と捉えられる傾向があります。しかし、本省としては、経営理念として経営トップがコミットして、組織体制を整え、制度・施策実行の土台を作り施策を実施し、その取組を評価・改善する、その全体の取組が「健康経営」と考えます。 その考えのもと、2014年度より健康経営銘柄をスタートしました。これまで、健康経営を進める上で望ましい体制や特に取り組むべき施策を追加するなど、健康経営の評価項目を見直しています。2、3年前から、きちんと指標を設定して、取り組みを評価する項目を追加してきました。2021年度は、健康経営がより評価される環境を整備し、健康経営の裾野を広げるための評価項目を追加したことが新たな試みです。

企業は健康経営の取組により、従業員が生き生きと働くとその企業の価値が高まるだけでなく、取引先から信頼を得られる、その会社で働きたいという求職者が増える、そして良い会社だねと地域から評価されます。そのように評価されることを、本省としても社会に発信しています。 健康経営の裾野を広げるために、以下3点を2021年度健康経営度調査に反映しました。

- ① 情報開示の促進(健康経営の中身を発信)

- ② 業務パフォーマンスの評価・分析(従業員にどのような効果があるか、どこに効果が表れやすいか、情報共有)

- ③ スコープの拡大(自社と関係がある従業員の家族や取引先等に拡大して、社会全体を健康にする)

既に70%ほどの企業が、取引先にも何かしらの健康経営の普及をしています。アクサ生命では、自治体や協会けんぽ、商工会議所と連携して取組を推進することが特徴的です。

▼健康経営施策の新たな展開〈特別講演スライドP17より〉

3.健康経営の広がり 中小企業などへの健康経営のノウハウ提供を図るため、健康経営優良法人2021の取り組み事例集を作成しました。各社が健康経営に取り組み始めたきっかけ、具体的な成果が出た秘訣(ひけつ)などを紹介しています。

▼事例集は経済産業省HPからダウンロード可能! ダウンロードはこちらから

知事表彰など、自治体による健康経営の顕彰制度が全国で広がっています。また、例えば長野県松本市のように健康経営優良法人認定を受けた事業者に対して加点評価するように、入札審査での加点を行うなど、健康経営に対するインセンティブ施策も増えています。

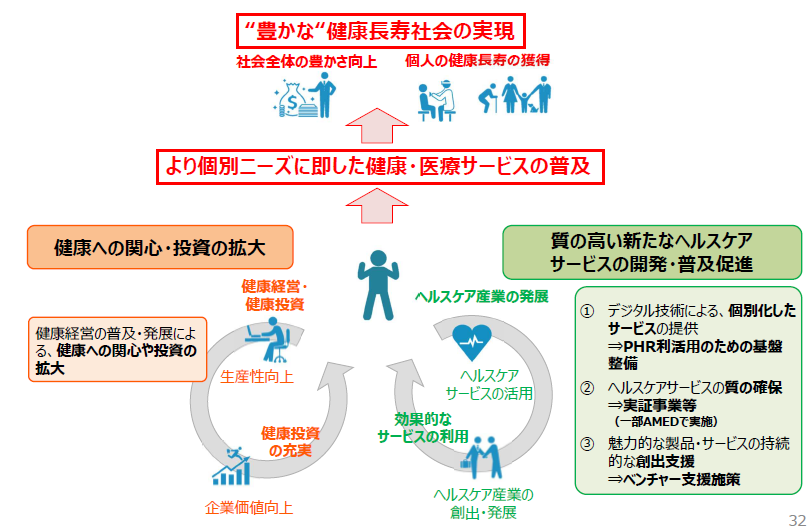

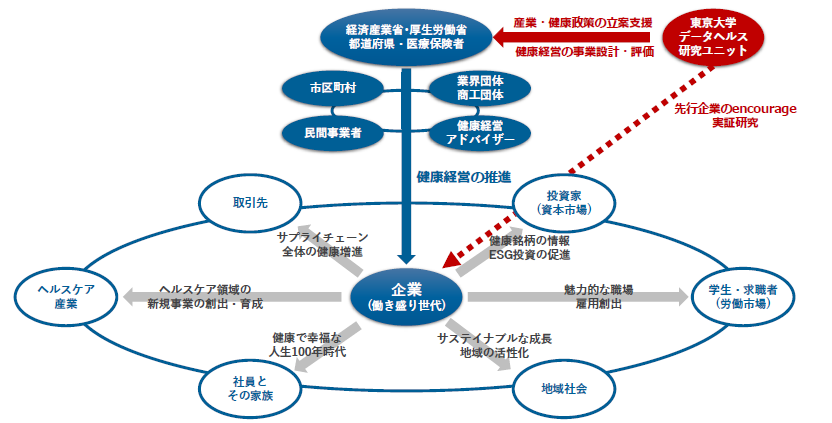

4.健康経営とヘルスケア産業 ヘルスケア政策の最終目標は「豊かな健康長寿社会の実現」だと考えます。その具体的な取組として、健康経営を普及する、ヘルスケア産業を発展させる、この両輪が大事です。健康経営を通じて、個人の健康づくりを促し、それを支える効果的なヘルスケアサービスを創出する。自治体、事業所においても、質の高いヘルスケアサービスを活用して、効果的な健康経営の取組を実施されることを期待しています。

▼ヘルスケア政策の目指すところ〈特別講演スライドP32より〉

研究報告「中小企業の健康経営の現状と特徴」

村松賢治(東京大学 未来ビジョン研究センター)

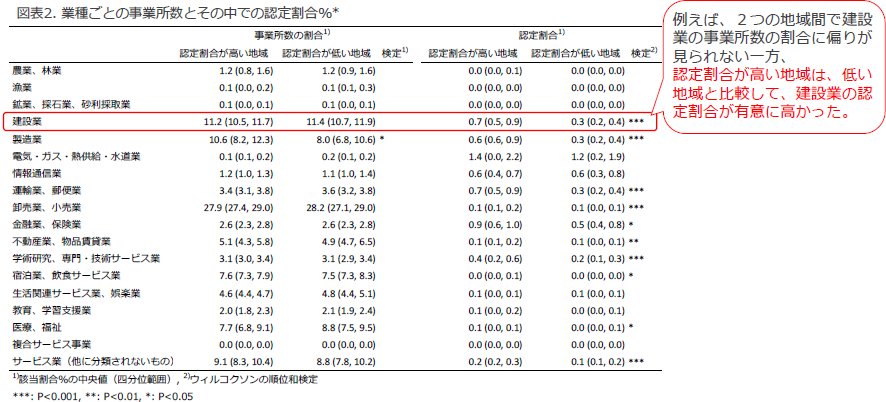

1.地域ごとの中小企業の健康経営の普及 2020(令和2)年度の健康経営優良法人認定(中小規模法人部門)の認定数は2019年度に比べて3,121件増え、7,934件でした。都道府県別にみると大阪府がトップ、次いで愛知県、東京都の順に認定数が多く、業種別にみると製造業、建設業、卸売・小売業の割合が多くなっています。 各地域の事業所数や産業構造を考慮した場合、認定状況に地域差が見られるか調査研究を行いました。本研究では、経済産業省のご承認のもと、健康経営優良法人2021の中小規模法人、約7900事業所のデータを使用しました。 まず、各都道府県の認定割合で、認定割合が高い地域と低い地域に分けました。そして、2つの地域において、産業構造の違いや、業種における認定割合の違いを分析しました。その結果について、例えば、赤枠で示した建設業に着目して説明します(図表2)。認定割合が高い地域では、建設業の事業所が占める割合が11.2%、認定割合が低い地域ではその割合が11.4%であり、2つの地域間で割合に大きな違いが見られませんでした。その一方、その建設業の事業所の中で健康経営優良法人認定を取得した割合は、認定割合が高い地域では平均的に0.7%、認定割合が低い地域では0.3%と、統計的な観点より明らかな違いが見られました。 従いまして、認定割合が高い地域に特定の業種が偏る、つまり地域間の産業構造が要因となっているわけではなく、各業種における健康経営の普及状況が、地域レベルの普及状況に影響することが示唆されました。

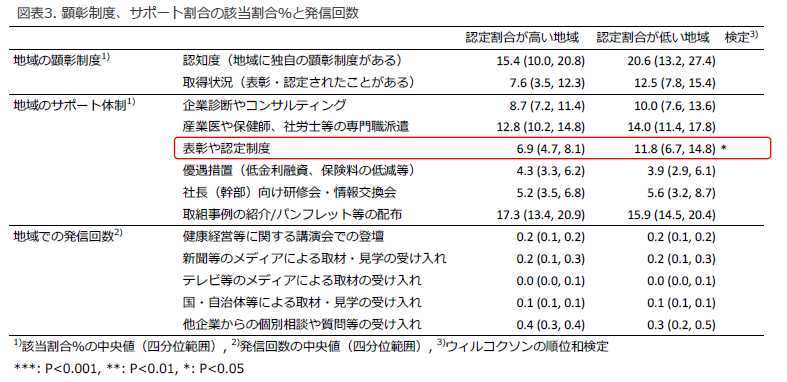

次に、認定割合が高い地域と低い地域では、顕彰制度などの支援体制や発信状況の地域差があるかどうかを分析しました。地域の顕彰制度に関しては、その認知度や取得状況に関する回答情報、そして、事業所支援に関しては具体的なサポートの複数選択の回答情報、地域における発信状況は、講演会をはじめ職場の取組を地域社会に対する発信回数の回答情報を用いました。その結果、認定割合が低い地域は、認定割合が高い地域と比較して、地域の顕彰制度を認知し取得している割合が高く、健康経営のサポートとして、地域の表彰や認定制度と回答された事業所の割合が多いことが分かりました(図表3)。つまり、国の制度が普及している地域と都道府県の制度が普及している地域に分かれるという状況が確認されました。

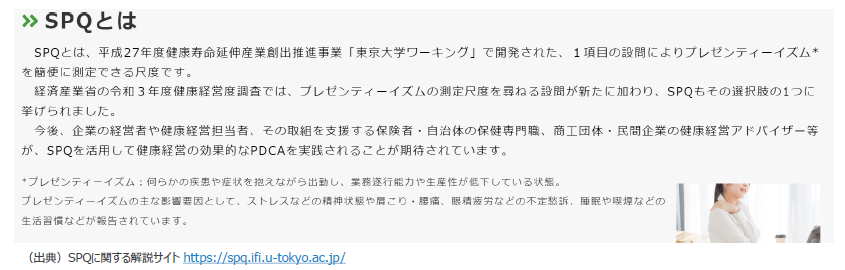

2.中小企業の健康経営のPDCAサイクル 本題に入る前にまず、健康経営のPDCAサイクルの目的について考えます。事業所は、健康・仕事関連指標を活用して、定量的に現状(課題)を把握し、目標・評価指標を設定します。その評価指標の改善に向けた取組を実施し、定量的に指標の変化を評価することで、次の実効性の高い取り組みの検討・実施につなげることができます。 健康経営は、従業員への健康投資を積極的に行い、労働生産性の向上と職場の活性化を図ります。では、従業員の生活習慣や心身の健康状態の改善により、労働生産性の損失抑制を図ることが期待できるでしょうか。私たちはこれまで、従業員の健康と労働生産性の構造に関する調査研究を行ってきました。 体調不良に伴う労働生産性への影響を捉える指標にはアブセンティーイズムとプレゼンティーイズムがあります。アブセンティーイズムは病欠や病気休業を意味します。プレゼンティーイズムは何らかの疾患や症状を抱えながら出勤し、業務遂行能力や生産性が低下している状態を指します。アブセンティーイズムは本人へのアンケート調査「1年間に自分の病気で何日仕事を休みましたか」で把握します。東京大未来ビジョン研究センターは、健康経営が目指す「従業員の労働生産性の向上」を、1つの設問により、簡便に測定できるSPQを中小企業の皆さんの協力を得て開発しました。SPQの設問は病気やけががない時に発揮できる仕事の出来を100%として、過去4年間の自身の仕事を評価してもらいます。

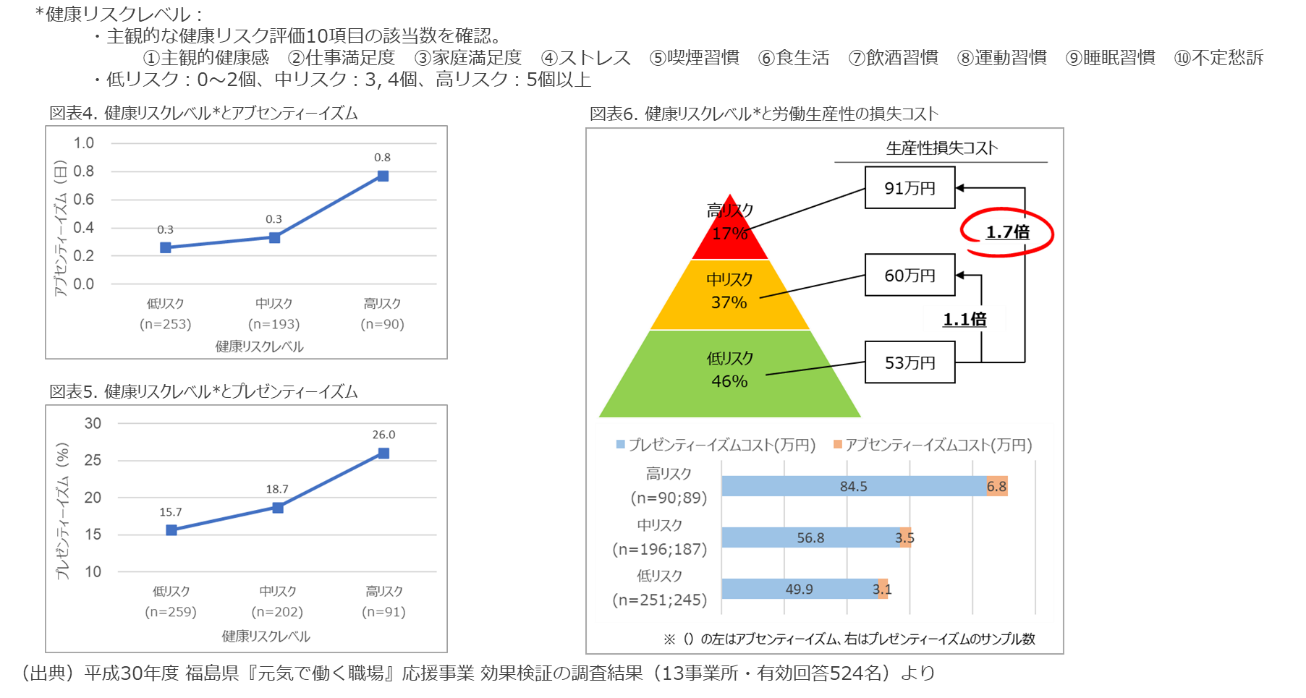

このプレゼンティーイズムは、生活習慣や心身の健康状態と関連があることが分かってきました。福島県の「元気で働く職場」応援事業に参加された中小企業13社、約500名を対象としたアンケート調査の結果をご紹介します。まず、従業員の健康リスクレベルを評価するために、生活習慣と心身の健康リスクを評価すする10項目について、いくつ該当するか把握します。その上で、該当数が0から2個の方を低リスク、3、4個の方を中リスク、5個以上の方を高リスクの3つのグループに分けました。 各グループのアブセンティーズム、プレゼンティーイズムの平均値をプロットすると、健康リスクレベルが低リスクから中リスク、中リスクから高リスクに向けて値が悪化する傾向がありました(図表4, 5)。また、回答者の同意の上取得した報酬年額を、回答者一人一人の労働生産性の損失日数や割合に掛け合わせて金額換算した場合、年間の損失コストが低リスクは1人当たり53万円であったのに対し、高リスクは1人当たり91万円と約2倍の違いがあることが明らかになりました(図表6)。

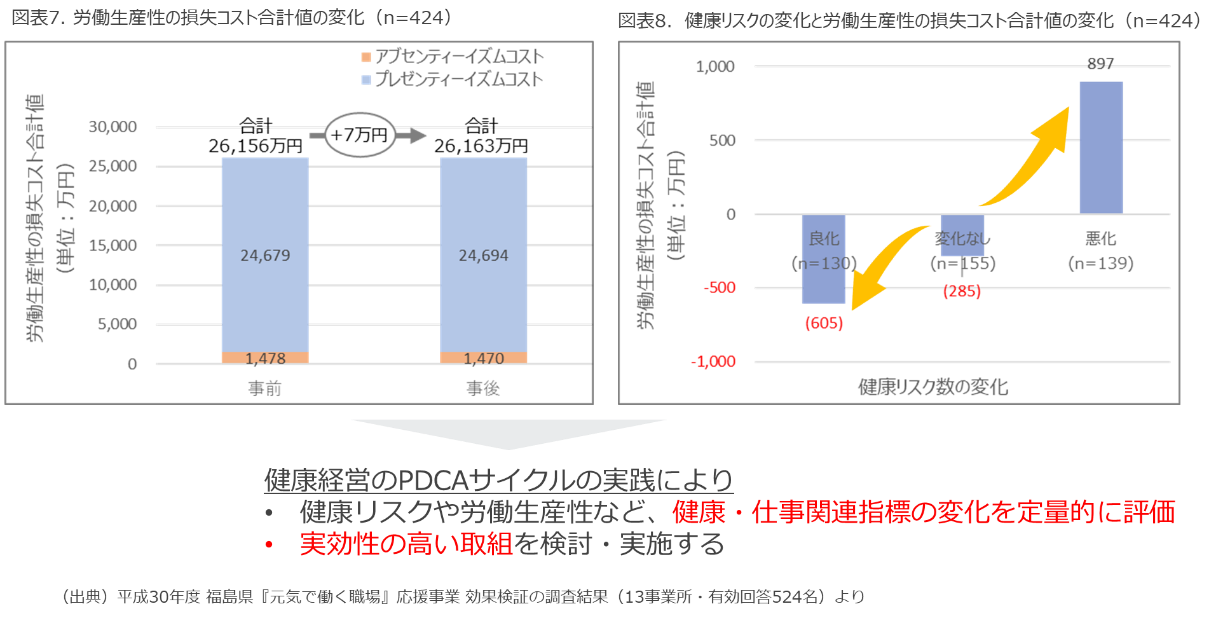

では、この健康リスクの改善が、アブセンティーイズム・プレゼンティーイズムの改善につながるのでしょうか。福島県の本事業では、健康経営の取組前と後、同一の対象者に年2回のアンケート調査を実施しました。そして、この2回のアンケート調査に両方回答いただいた従業員について、各従業員の取組前後の回答情報を紐づけ、健康リスクの変化や、労働生産性の損失コストの変化を算出しました。 その結果、図表7の通り、424名全体のアブセンティーイズムによる損失コストとプレゼンティーイズムによる損失コストの合計額にあまり変化が見られませんでした。しかし、図表8の通り、取組前後で健康リスクが良化した従業員、変化なしの従業員、悪化した従業員と3つのグループに分けた場合、良化したグループは130名で合計605万円の改善であった一方、悪化したグループは139名で合計897万円、損失コストが増加している構造が示唆されました。従いまして、健康経営の取組を通じて、従業員の健康リスクを改善することが、職場の労働生産性の損失コストを改善されることが期待されました。 以上の結果より、健康経営の取組により労働生産性の改善につながったかを把握するためには、まずは従業員の生活習慣等の健康関連指標や労働生産性の指標を用いて、職場の現状を把握し課題を抽出する。そして、課題解決のために実施した取組により指標が改善したか評価・見直しを行い、PDCAサイクルを回すことが重要です。

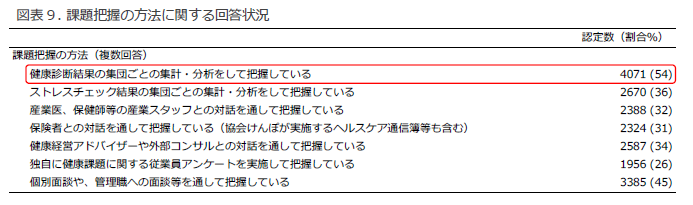

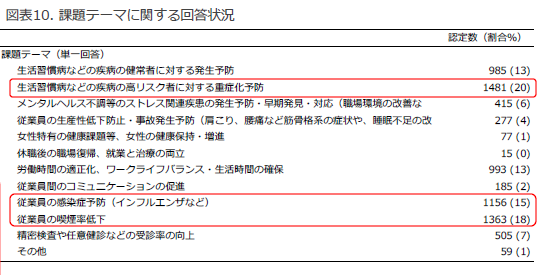

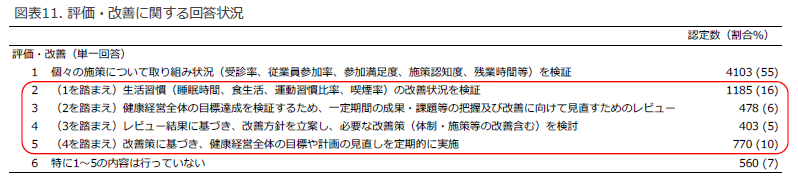

健康経営優良法人認定制度は2021認定から、PDCAサイクルを重視する認定要件に変更になりました。具体的には、対策の検討が必須要件となり、評価・改善が選択項目として追加されました。 では、中小企業のPDCAサイクルの実態はどのようになっているでしょうか。健康経営優良法人認定2021(中小規模法人部門)の申請情報を活用し、課題把握の方法、具体的な課題テーマ、評価改善の方法について、中小企業の現状と特徴を分析しました。 まず、課題把握の方法として、約50%の事業所が健康診断結果の集計・分析を行っていることが分かりました(図表9)。課題テーマは上位3項目「重症化予防」「感染症予防」「喫煙率低下」を合わせると50%を超えています(図表10)。生活習慣の改善状況など、アウトカム指標に基づく評価・改善の実施割合は37%でした(図表11)。

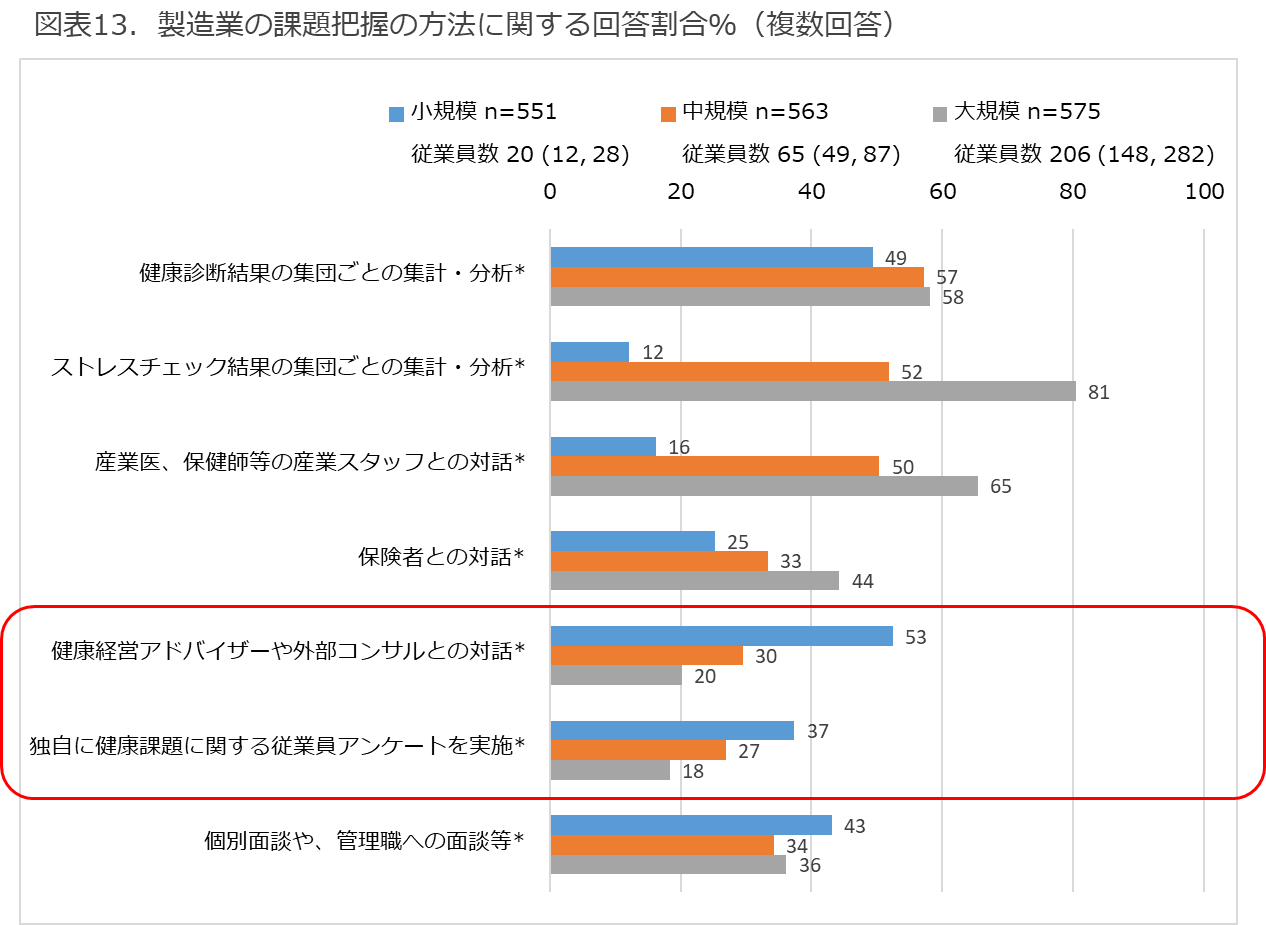

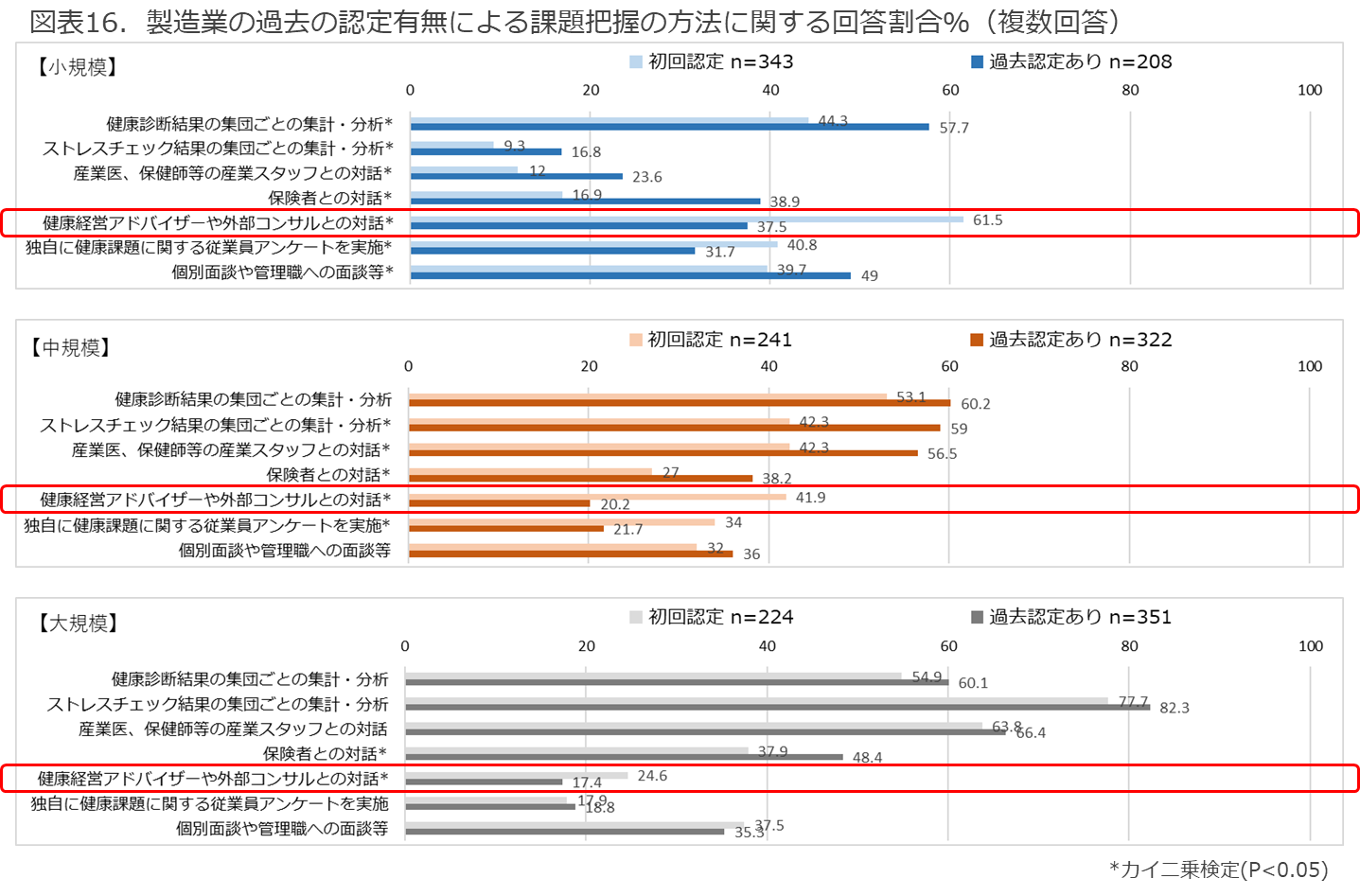

すべての業種の中で最も認定数が多い製造業に関して、従業員規模や過去の認定実績による課題把握の方法や課題テーマ、評価・改善の特徴を分析しました。その結果、課題把握の方法として、小規模事業所は健康経営アドバイザーなどとの対話やアンケートの実施、大規模な事業所は健康診断結果などの集計・分析、産業医や保険者らの保健専門職との対話を行っていました(図表13)。

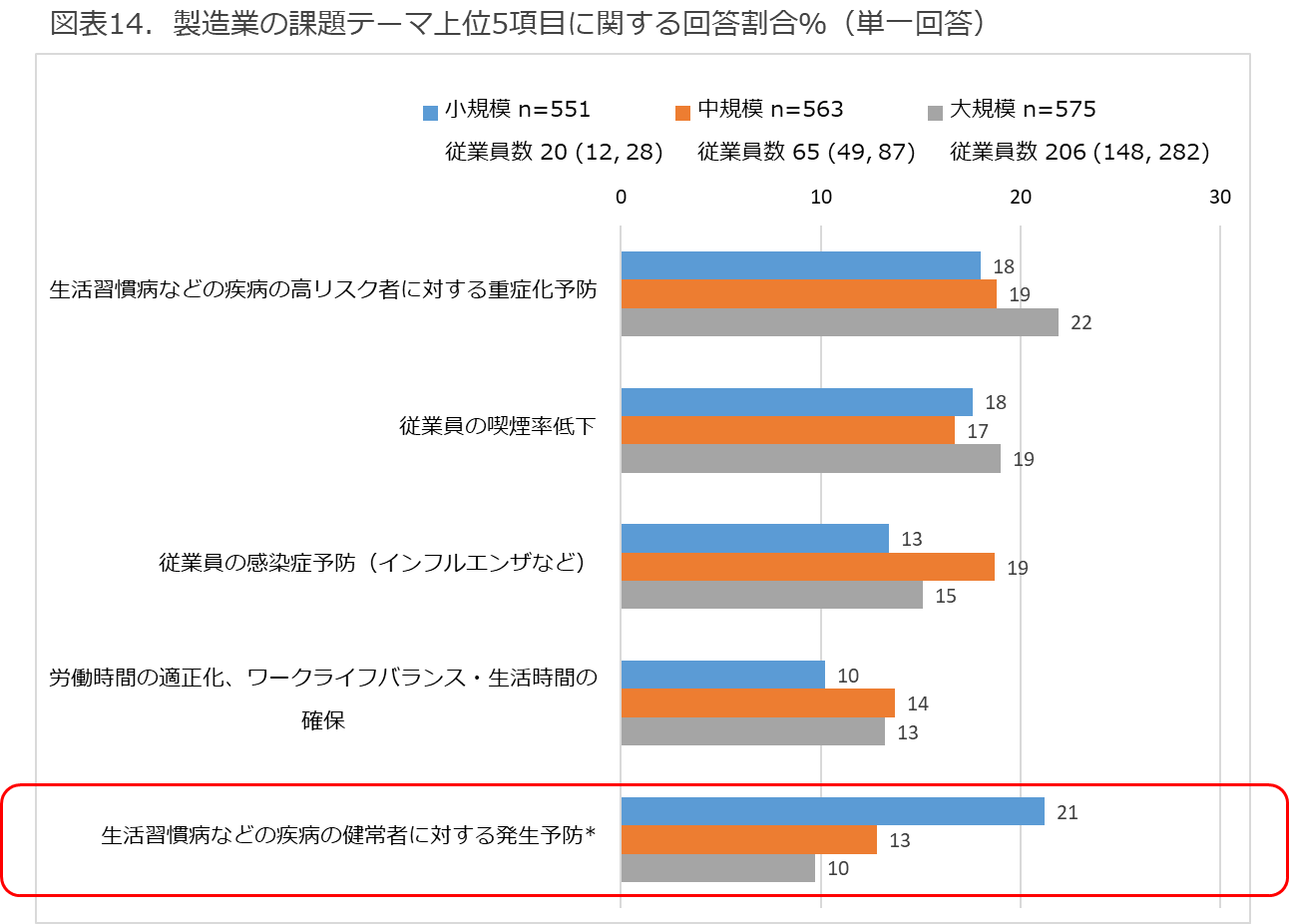

次に課題テーマに関しては、小規模事業所は生活習慣病などの発症予防、中規模・大規模な事業所は高リスク者に対する重症化予防を設定する傾向がありました(図表14)。

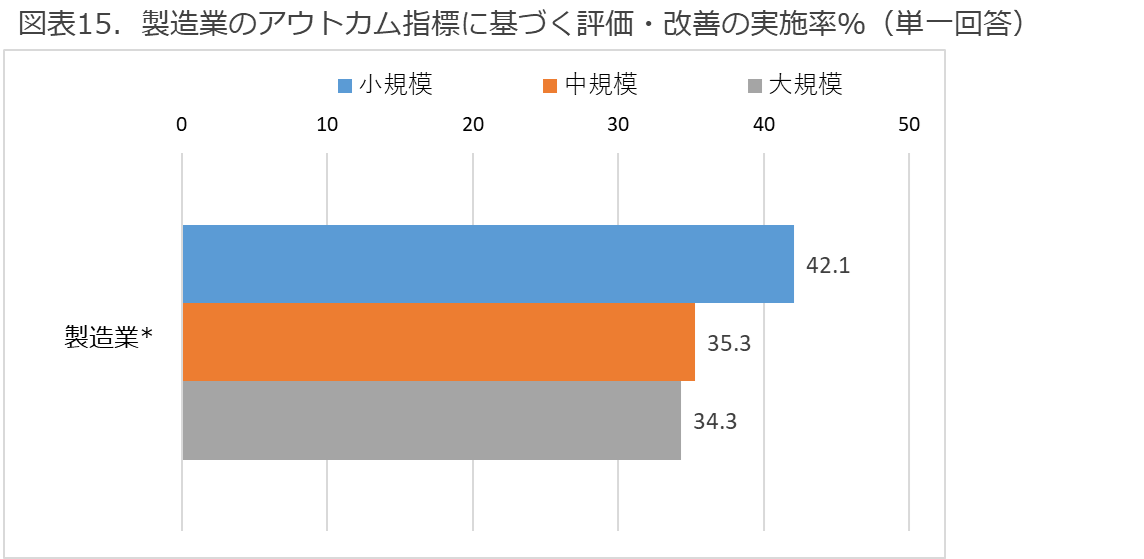

最後に、アウトカム指標に基づく評価・改善の実施率は大規模な事業所と比較して小規模な事業所の方が高い結果でした(図表15)。

初回認定の事業所(特に小規模な事業所)は、過去認定ありの事業所と比較して、健康経営アドバイザーらとの対話により、課題を把握する割合が高いことなどが分かりました(図表16)。また、初回認定の事業所は、過去認定ありの事業所と比較して、生活習慣病等の発症予防を課題テーマに設定する割合が高い傾向がありました。更に、過去認定ありの事業所は、初回認定の事業所と比較して、アウトカム指標に基づく評価・改善の実施率が高いことが確認されました。

3.中小企業の実効性のある健康経営の普及に関する提言 地域レベルでは、全国共通の健康経営優良法人認定制度と、地域の特性に応じた都道府県の表彰・認定制度の特徴を生かして事業所に認定取得を推進する必要があります。業種ごとの進捗(しんちょく)状況にも着目し、国や都道府県、医療保険者は業界団体や商工団体と連携して普及を図ることが重要です。 事業所レベルでは、従業員が少ない事業所ほど、健康経営アドバイザーなどとの対話が起点となり、独自の従業員アンケート実施と合わせてPDCAサイクルを回していることから、商工会議所や健康経営アドバイザー、民間事業者との共創が有用です。従いまして、都道府県は、従業員規模や健康経営のステージに合わせて、協会けんぽ等の保健専門職との連携に加え、商工会議所や、民間事業者、健康経営アドバイザー等との連携が求められます。 これまで、経済産業省や厚生労働省、都道府県のリーダーシップのもと、働き盛り世代への健康増進の一環として健康経営の取組を推進してきました。従業員、また、その家族の健康を増進し、人生100年時代の豊かな人生の実現に資する健康経営の取り組みは、福島県の事例より、地域社会の活性化につながることが確認されております。今回の研究結果より、都道府県らは、保険者や業界団体、商工会議所、健康経営アドバイザーとの連携により、健康経営施策をより一層推進できることが分かりました。本学においても、都道府県らの健康経営施策の事業設計・評価から得られた知見を社会に還元し、健康経営の普及にさらに貢献してまいります。

▼ALL JAPANの健康経営イメージ〈研究報告スライドP33より〉

※ 「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

※ホームページの記事、写真などのコンテンツの著作権は、国立大学法人東京大学 未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット、制作者ならびに情報提供者に帰属します。