「集団」と「個人」の間に「家族」を位置づけ

子供を通じて家族全体のリテラシー向上を目指す

―ヤマトグループ健康保険組合 ―

ヤマトグループ健康保険組合は、宅急便を展開するヤマト運輸株式会社、ヤマトホールディングス株式会社等、ヤマトグループ30社を母体としています。加入者は約27万人(被保険者14万人)で、母体の事業所は北海道から沖縄まで全国に展開しています。

このような条件の中、全国の被保険者やその家族に健康づくりに関心を持ってもらうために、どんなアプローチがあるのかと保健事業の担当者たちが考えたのは、子供向け広報誌『けんぽだより★キッズ』の発刊でした。

子供を起点として家族ぐるみで健康づくりに取り組んでもらうアプローチが始まったのです。

ヤマトグループ健康保険組合で子供を起点とした保健事業を始めた背景には、どのような思いや狙いがあったのでしょうか。

お話をうかがった人

1 被保険者・被扶養者のヘルスリテラシーを向上させたい

当健保組合の実情として、わずか6名の保健事業担当者が全国津々浦々にいる27万人の加入者へ、きめ細かく保健事業を推進し成果を出すのは困難と言わざるを得ません。そのため当健保組合が保健事業を行う上で母体の事業主との連携は非常に重要です。被保険者向けの保健事業は企画段階から母体の事業主や事業所の人事部門等とコミュニケーションを密に取り、互いに役割分担し協力体制のもと推進しています。 当健保組合は「生活習慣病対策」「がん対策」「ヘルスリテラシー対策」を保健事業の重点に掲げ、重症化予防や女性の健康問題、喫煙対策、がん検診に力を入れています。そのような中、当健保組合は被扶養者の特定健診受診率の向上が喫緊の課題となっています。 被保険者の特定健診と特定保健指導は、母体の事業主と健保組合が連携し実施するスキームが整っていますが、被扶養者に対しては母体の事業主からのアプローチが難しいため健保組合が単独で実施しています。なかには頑なに受診しない方もおり、どのようにすれば「自発的」に受診していただけるかが担当者の悩みでもありました。2 健康経営の課題の洗い出しには、企業の雰囲気も判断材料に

そのような中、以前より被保険者から「子供が生まれたのをきっかけにたばこを止めました」とか「家族のために生活習慣に気をつけます」という声を聞いており、家族の中で子どもが親に与える影響は非常に大きいと感じていました。被保険者やその家族に対し、一人ひとりのヘルスリテラシーをより効果的に向上させるために何かできることはないかと模索したときに、子供を中心とした家族ぐるみでできる取り組みを何かやってみようという案が出ました。つまり「家族」を単位とした健康づくりのアプローチが有効ではないかと思いついたのです。 これには、母体企業であるヤマト運輸やそのグループ会社が、長年、地域で「こども交通安全教室」等、子供を対象とした交通安全教育やその他の取り組みで効果を出している実績もヒントとなりました。 現在、小学校高学年では、学校の体育の保健分野の授業で病気の予防や健康について学びます。そのタイミングに合わせ、子供向けに健康情報を提供し、家族の健康に役立てることはできないかと考えました。 従来、当健保組合の広報誌である「けんぽだより」は大人向けに発刊していますが、子供の目線で家族みんなが読んでもらえる広報誌であれば、家族で健康に関する共通の会話につながり、大人も子供も健康に対するモチベーションが上がるのではないかと期待したのです。 そこで、小学校4~6年生を対象に子供向けの広報誌として企画・制作したのが、『けんぽだより★キッズ』です。 小学校高学年から中学生位までの年代の読書や体験は成人後も記憶に残るなど、その後の成長の中で大きな影響を受けていることがあります。また、この年代はまだまだ親子関係が濃密ですので、子供への働きかけがその両親へ影響を与えることが可能ではないかと考えました。 例えば、子供に喫煙の怖さを教えると、「お父さんお母さん、たばこってこんなに怖いんだから、もうやめてよね」などの会話が親子で生まれ、禁煙につながるかもしれません。また、「お母さん健康診断はきちんと受けてね」という子供からのお願いで、いままで頑なに健診を受診しなかった母親の受診行動につながるかもしれません。このように『けんぽだより★キッズ』は子供向けですが、子供の向こう側にいる両親や大人の行動変容もターゲットにしています。 最初の『けんぽだより★キッズ』は2018年夏に発行しました。夏休みの乱れがちな生活リズムを見直すきっかけを狙うと共に「健康10日間チャレンジ」がそのまま夏休みの自由研究等の素材として利用できるように工夫しました。 記事の内容は、以前から保健事業について助言をいただいている東京大学未来ビジョン研究センターデータヘルス研究ユニットに企画段階から参画・監修をしていただきました。また、作成は「けんぽだより」の制作を委託している出版社が、母子保健の出版実績が豊富でしたので協力をお願いしました。 なお、当健保組合の広報誌である「けんぽだより」は、ご家庭に確実にお届けできるように被保険者の自宅に直接配送しています。今回、『けんぽだより★キッズ』は、対象の被扶養者(小学校4~6年生)のいる家庭に配送する広報誌を選別し封入できる母体企業の仕組みを使い、効率的に配送しました。このように母体企業の持つ物流ネットワークや仕組みを最大限に利用できるのは当健保組合の大きな強みです。 『けんぽだより★キッズ』の登場人物

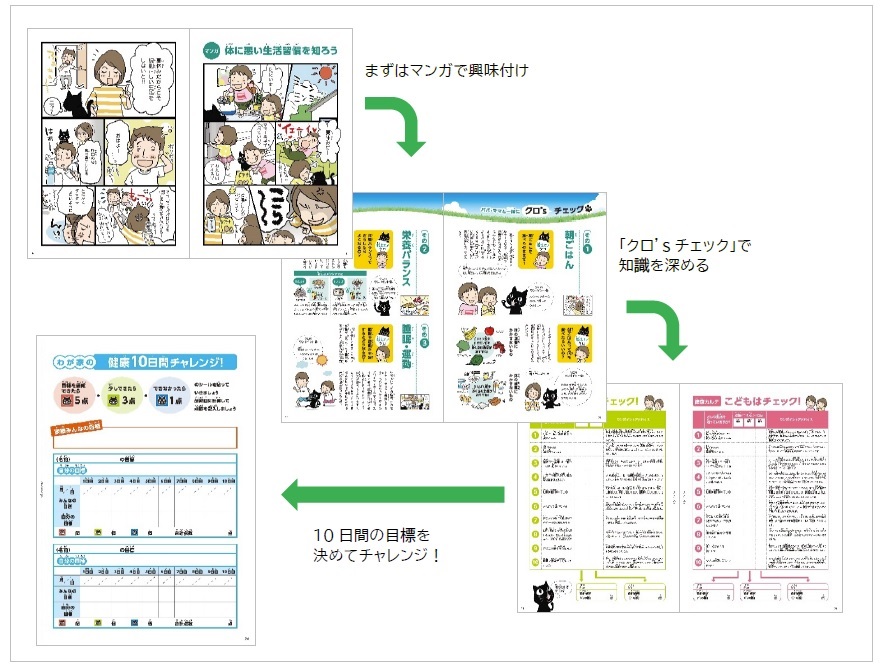

出典:『けんぽだより★キッズ 目指せ!健康家族~日頃の生活と“血管”の関係をみてみよう~』(2018年7月発行)

『けんぽだより★キッズ』の登場人物

出典:『けんぽだより★キッズ 目指せ!健康家族~日頃の生活と“血管”の関係をみてみよう~』(2018年7月発行)

3 10日間チャレンジの成果は

現在、『けんぽだより★キッズ』は夏号と冬号の年2回の発行としています。テーマや記事は、当健保組合のヘルスケア推進担当グループで企画立案します。生活習慣病予防や健康診断、食生活の改善、免疫力向上などの中から、子供にとっても受け入れやすいテーマを設定し、家族全員で健康づくりに取り組んでもらえるような内容を意識し編集しています。また、データや解説も充実させ、健康に対する読み物としても大変役に立つ内容としています。 この『けんぽだより★キッズ』は、子供が気楽に読めるようにマンガを多用しました。両親と兄妹2人の子供からなる「大和家」とペットの猫「クロ」を登場させ、日常の生活の中からテーマにそった健康づくりに関する知識を学びます。登場する子供たちはターゲットとなる年代と同じ設定にして「自分ごと」として関心を持ってもらえるように工夫しました。 例年、夏号では、家族全員が自分達の普段の生活習慣を振り返り、目標を設定し「健康10日間チャレンジ」に挑戦します。家族で取り組んだ結果はアンケートと共に健保組合に返送すると、オリジナルグッズや景品をプレゼントする仕組みとしモチベーションを高める工夫を行いました。 なお、冬号は、夏号よりも簡易なリーフレット形式で発行しています。「健康10日間チャレンジ」はありませんが、マンガで健康づくりに関するテーマの内容を学習した後、自分や家族の生活を振り返るという構成は夏号と同じです。 『けんぽだより★キッズ』の構成

出典:『けんぽだより★キッズ 目指せ!健康家族~日頃の生活と“血管”の関係をみてみよう~』(2018年7月発行)

『けんぽだより★キッズ』の構成

出典:『けんぽだより★キッズ 目指せ!健康家族~日頃の生活と“血管”の関係をみてみよう~』(2018年7月発行)

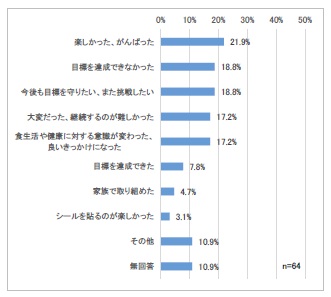

10日間のチャレンジの感想(自由記入、複数回答)

出典:東京大学未来ビジョン研究センターデータヘルス研究ユニット

『ヤマトグループ健康保険組合 けんぽだより★キッズ目指せ!健康家族 わが家の健康カルテ・健康10日間チャレンジ報告書』(2020年1月)

10日間のチャレンジの感想(自由記入、複数回答)

出典:東京大学未来ビジョン研究センターデータヘルス研究ユニット

『ヤマトグループ健康保険組合 けんぽだより★キッズ目指せ!健康家族 わが家の健康カルテ・健康10日間チャレンジ報告書』(2020年1月)

これまでに発行した『けんぽだより★キッズ』と各号のテーマ

これまでに発行した『けんぽだより★キッズ』と各号のテーマ

4 大学と共催でオンラインワークショップを実施

その他、最近の家族向けの取り組みとして2020年9月に東京大学との共催で「東京大学オンライン健康ワークショップ」を開催しました。子供を対象とし『けんぽだより★キッズ』で参加者を募集したところ、予想を上回る全国17都道府県から98世帯の申し込みがありました。 ワークショップのテーマは、2020年夏号と同じ「日頃の習慣を見直してめんえき力をアップ」とし、当日は、東京大学の専門の先生方からテーマに関連する内容をクイズ形式で展開しながら楽しく講義していただきました。オンラインでの講義は子供たちに新鮮に受け止められたようです。 また、画面に映るのは子供だけですが、パソコンやタブレットの画面の向こうにいる親御さんへの影響も期待できます。ワークショップに参加した親子のうち、66名の大人、70名の子供が終了後のアンケートに回答してくれました。大人からは子供の反応として「興味深く参加していた」「生活などが変わった様子が見えた」といった意見がありました。また、大人自身も「健康を意識した生活を送るようになった」といった声もありました。子供だけでなく大人への有効性もあるようです。 このように、東京大学の先生方からの直接の講義は、子供はもちろん、親御さんたち大人にも大変に興味を持っていただけました。 今回、当健保組合にとってもワークショップ自体初めての経験でした。コロナ禍もありオンライン形式で実施したのですが、「自宅で気軽に参加できた」との感想もありオンラインの可能性を強く感じた結果となりました。 なお、今回のワークショップでは健康づくりに関する知識を得てもらうことに加えて、同じ『けんぽだより★キッズ』を読んだ全国の子供たちが、オンライン上で一堂に会し、仲間として連帯感も生まれたのではないでしょうか。

オンラインワークショップの様子

出典:東京大学未来ビジョン研究センターデータヘルス研究ユニット提供

オンラインワークショップの様子

出典:東京大学未来ビジョン研究センターデータヘルス研究ユニット提供

オンラインワークショップの教材例

出典:東京大学未来ビジョン研究センターデータヘルス研究ユニット提供

オンラインワークショップの教材例

出典:東京大学未来ビジョン研究センターデータヘルス研究ユニット提供

5 「家族」に焦点をあてたアプローチの可能性

今回の取り組みで感じたことは、健康保険組合が行う健康づくりのアプローチの対象には、従来の「職場」と「個人」の間に「家族」という新しい領域が必要と考えます。 現在、当健保組合は、職場にはポピュレーションアプローチ、個人にはハイリスクアプローチを展開していますが、職場と個人の中間に位置し、基本的には寝食を共にする「家族という単位」にフォーカスした保健事業の可能性も探っていきたいと考えています。 その他、将来的には家族のライフステージに応じたアプローチも有効ではないでしょうか。例えば結婚、子供が生まれ家族の増加、子供の成長期、子供が巣立つ時期、その後後期高齢者となって地域国保に加入するまでの期間等、家族には様々な段階があります。それぞれの段階で健康に関する課題も変化しますので、その段階に応じたアプローチも効果が期待できます。 また先進的なデータ分析も可能で、例えば『けんぽだより★キッズ』を読んだ被保険者やその家族と、読んでいない、もしく配布対象外の被保険者や家族を比較して、ヘルスリテラシーの浸透度等の効果検証も出来るようになると思います。また、健保組合が保有するデータと『けんぽだより★キッズ』のアンケート結果を突合できれば、新しい保健事業のアイデアに資する分析も可能となります。 この『けんぽだより★キッズ』をご覧になった他の健保や国保組合等から参考にしたい旨の要望も聞いています。当健保組合の取り組みがきっかけになって、他の保険者さんに広がっていくと嬉しいです。※ホームページの記事、写真などのコンテンツの著作権は、国立大学法人東京大学 未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット、制作者ならびに情報提供者に帰属します。

共創者からひとこと

私たちのデータヘルス研究ユニットでは、国民の健康課題を解決するための研究を進めています。なかでも、学童期は生涯を通じた健康づくりの基礎となる重要な時期であることから、子どもを対象とした生活習慣病予防プログラムに関する研究にも取り組んでいます。

ヤマトグループ健康保険組合で実施されている「けんぽだよりキッズ」は、家庭に直接届ける子ども向け健保だよりとして、子どもを起点に家族みんなの健康づくりに働きかけるという新しいアプローチが特徴です。「けんぽだよりキッズ」は小学校高学年の子ども向けに製作されていますが、その内容は大人にとっても有用な内容です。親子で「けんぽだよりキッズ」を読み、それぞれの生活や健康を振り返り、目標を立て、自然に家族ぐるみでの健康づくりが推進されるような工夫が盛り込まれています。

多くの子どもたちやご家族から、取組の結果やオンラインワークショップを通じて健康づくりや生活習慣の改善に取り組むようになったとの声をうかがえました。この新しい形の保健事業が、保険者による新しいアプローチ方法として普及することを期待しています。