健康を学び、未来を創る—東京都東久留米市の「データヘルス授業」

東久留米市では令和6年度に東京大学が提供する「データヘルス授業」を市内の小中学校で実施しました。この授業を導入したきっかけと今後の期待について、市の特性や健康施策を含めて、東久留米市 市長の富田竜馬さんにうかがいました。

お話をうかがった方

富田竜馬様

市民とともに築く、健康で豊かな暮らし

――東久留米市は、令和4年度の65歳健康寿命は男性が83. 0歳、女性86. 7歳と高水準です。市民の健康意識や市の健康施策について教えてください。

まず、市民の皆さんの健康意識が高いと感じています。高齢者では、コロナ禍での中断もありましたが、サークル活動や老人会等、様々な活動をされている方が多い。そしてリタイア後の60〜70代の皆さんが健康づくり推進員として地域で活躍してくださることも大きいです。こうした健康意識の高さや地域活動は、東久留米市の健診受診率の高さにもつながっていると思います。

そして、東久留米市には、黒目川、落合川が東西に流れていて、きれいな湧水など豊かな自然があり、多くの方が水辺の遊歩道を散歩したり走ったりしています。また一般的に、都市近郊で公共交通が充実していると、住民は都市まで出かける際に駅やバス停まで歩いていくため健康的になるといわれています。東久留米市は豊かな自然や日常活動を促す環境が、市民の健康によい影響を及ぼしているのかもしれません。

健康づくり応援アプリ「るるめナビ」

こうした市の特性を生かして、市内の自然環境や見どころを凝縮した「東久留米市わくわく歩くるめマップ」を作成していましたが、最新の情報を手軽に更新できるように、従来の紙媒体からデジタルシフトを進め「るるめナビ」という健康づくり応援アプリを令和6年3月にリリースしました。アプリには、市のマップにウォーキングコースやデマンド型交通「くるぶー」の乗降場、医療機関、地場産野菜直売所など様々な情報を掲載しています。

歩数を計算してポイントを貯めると抽選会に参加できたり、さまざまな健康情報がプッシュ通知されたり、地場産の野菜直売所の美味しい野菜を食べてもらうためのレシピ掲載などの機能があり、今後も市民の皆さんに活用していただけるようアップデートしていく予定です。最近は高齢者を含む多くの市民がスマートフォンを使っているので、ぜひ利用しながら健康づくりに役立ててもらうことを期待しています。

東久留米市健康づくり応援アプリ「るるめナビ」

健康を学び、未来を切り開く力を養う「データヘルス授業」

――健康施策、教育施策の一つとして、東京大学による「データヘルス授業」が令和6年度から東久留米市の小学校、中学校に導入されました。授業を導入したきっかけや市での進め方を教えていただけますか。

きっかけは、東久留米市国民健康保険運営協議会の座長を務める東京大学の古井先生から「データヘルス授業」のことをうかがって、「これはとても興味深い!」と私自身が感じたことでした。実際には、授業を実施するかどうかは学校ごとの判断になりますので、授業の狙いと内容を市の保健福祉担当部署から教育現場の窓口になる教育委員会指導室に伝えてもらい、「興味がある」と自発的に手を挙げた学校で実施しました。

「データヘルス授業」については、子どもたち自身の将来の健康にとって大切であり、ご家族への波及効果も期待できることを学校側に伝えたことが賛同を得る助けになったかと思います。

「データヘルス授業」とは

目的

健康で生き生きした生活を送るために役立つ専門知識や最新情報を提供し、主体的な学びと積極的に行動する態度を育てる。

方法

東京都東久留米市内の小学校・中学校5校にて実施(令和6年度は小学6年生、中学1年生を対象)。

内容

・動脈硬化の血管模型や内臓脂肪の画像等を活用して、生活習慣病の実際を学ぶ。

・健康関連データを使って地域の健康課題や健康格差を明示。その背景にある日頃の生活習慣や社会環境が身体に及ぼす仕組みを学ぶ。

・ワークシートを用いて自身や家族の生活習慣を振り返り、健康行動を実践し評価する。

*授業は学習指導要領に基づき構成

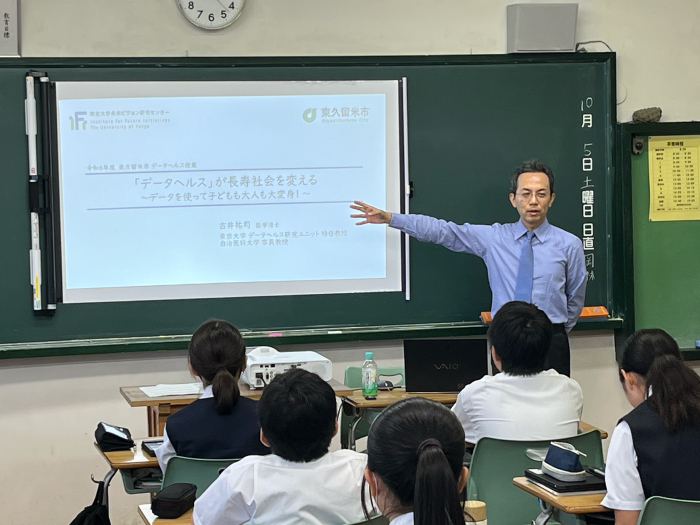

――市長自ら母校の中学校での授業をご覧になりましたね。

東久留米市では子育て支援にも力を入れていますが、子育て支援の主な対象は保護者です。私としては、子どもたち自身への支援も大事にしたい。子どもにとって、心と体の健康はこれからの生活の基盤となるものです。「データヘルス授業」では、その大切さを自分ごととして考えるよう促していただいたと感じました。

私は、将来子どもたちに主体的に物事を考えられる大人になってほしいと願っています。今回は健康という誰にとっても身近なテーマで、そのきっかけとなる授業だったと思います。

学習指導要領に基づく生活習慣病予防(保健)の授業は行われていますが、外部講師による授業は子どもたちにとって特別で非日常な出来事であり、強い印象を残します。こうした機会を得られるのは素晴らしいことです。

そして何より、データを使った授業ということが特長的でした。健康に関わることだけでなく、データを活用して物事を考えることの良さを学べたのではないでしょうか。私も長野県と沖縄県の健康寿命データの変化など興味深く拝見しました。

実物大の血管模型に触れたり、地域や職場での具体的な健康づくりの事例を示していただいたこともよかったです。エナジードリンクの飲み過ぎがよくないことなど、子どもにとって身近に感じられたと思います。とても理解しやすい授業でした。

知識を得るという点では、たとえば「食事を三食とること」「睡眠をとること」の大切さを学び、そこから「どんなものを食べるといいのか」「いつも何時に寝ているのだろう」を意識できると、自分の食生活や一日のリズムを振り返る機会になります。家庭の事情はいろいろありますが「もしかしたら、うちの食生活は、私の睡眠時間は..」と疑問をもてたら、子ども自身が周囲にSOSを出しやすくなるかもしれません。JICAの青年海外協力隊でアフリカに派遣された東久留米市の若者に話を聞く機会があったのですが、アフリカでは、妊娠中でも食べ物など生活に気をつけるという意識が乏しいそうで、健康づくりの知識をもつことは自分を守ることにもつながると思っています。

「データヘルス授業」のことを家族に話す児童が8割以上!

――授業後のアンケートの結果はいかがでしたか。

アンケートへの回答率が高いこと、そして授業のことを家族に話すこどもが8割以上ということに大変驚きました。小学6年生や中学1年生といえば、あまり親と話さなくなる年頃ですが、やはり授業にインパクトがあったからでしょうか。 授業の学びから、生活で気をつけるようになったと回答したこどもは9割以上であり、授業での学びが自分ごとになっていることがわかります。また、生活習慣の改善に関心を示すご家族は3分の2以上と、ご家庭への波及効果も大きいですね。やはり、子どもに言われると親も意識が高まるようです。

――新年度の授業は、保護者の参加も考慮して学校公開日に実施される予定です。

なかには生活習慣病が原因で重篤な状況になられた親を持つお子さんもいますし、家庭によってさまざまな事情がありますので配慮は必要かと思います。こうした家庭の事情も勘案しながら、みんなが気持ちよく参加できるように実施できればと思います。

市の教育委員会指導室によると、昨年度の授業は学校の先生方への影響もあったようです。外部講師に授業をしてもらう場合、事前の準備から当日の授業、授業後も子どもたちからの質問に答えることも必要になります。こういった経験は、先生方にとっても新しい情報に触れ、知識を更新する機会となり、今後の授業の展開にも役立ったと聞きました。教員は異動がありますから、別の学校に赴任したときに、今回の授業が参考になるかもしれません。

――それは、私たちにとっても嬉しいことです。

生活習慣病予防は保健の授業で取扱いがあり、「データヘルス授業」は学習指導要領に基づいて構成されているため、教育現場で受け入れやすいのではと考えています。今後、現場での授業をサポートする副教材の作成も検討しており、「データヘルス授業」が少しでも教育現場のお役に立てれば幸いです。

最後に、今後の「データヘルス授業」についてコメントをお願いします。

子どもたちが健康的なライフスタイルをもつ大人になることを願って

学習内容は生活習慣病予防が主になると思いますが、心も含めた健康という切り口で、メンタルヘルス、心の健康を保つ大切さについても教えていただけたらと思います。心の状態が体のSOSという形で出ることもあるなど、思春期の子どもや保護者が知識として知っていることは大きいです。少し欲張りな要望になってしまいますが。

また、今年度も「データヘルス授業」を実施することで、この授業を通じた成果に関するデータの蓄積が進み、次の世代に生かすことができます。東久留米市の先輩たちのデータに触れることで、子どもにはより身近に感じられるかもしれません。

東久留米市では、現在、嬉しいことに健康寿命が長いので、次はこうした授業を受けた子どもたちが健康的なライフスタイルをもつ大人に成長していることを願っています。

上村晴子学術専門職員(東京大学未来ビジョン研究センター)

共創者からひとこと

中学1年生という時期は、心身の成長において重要な時であり、生活習慣の形成に大きな影響を与える時期です。今回のデータヘルス授業では、自分たちが暮らす地域の実際のデータをもとに学ぶことで、生徒たちは健康づくりを“自分ごと”として捉え、強い関心をもつことができたと感じています。内容も視覚的・体感的に工夫されており、日頃の生活習慣を見直すきっかけとなったことと思います。特に、飲料や食事、睡眠に関するテーマは生徒にとって身近でありながら、意識の届きにくい部分でもあり、改めてその重要性に気づくことができたと思います。地域データを活用した授業は、単なる知識の習得にとどまらず、生徒の行動変容を促す力をもっており、今後の保健教育の一つのモデルとして非常に有意義であると感じました。

東久留米市立久留米中学校 野口 裕恭先生

※ホームページの記事、写真などのコンテンツの著作権は、国立大学法人東京大学 未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット、制作者ならびに情報提供者に帰属します。