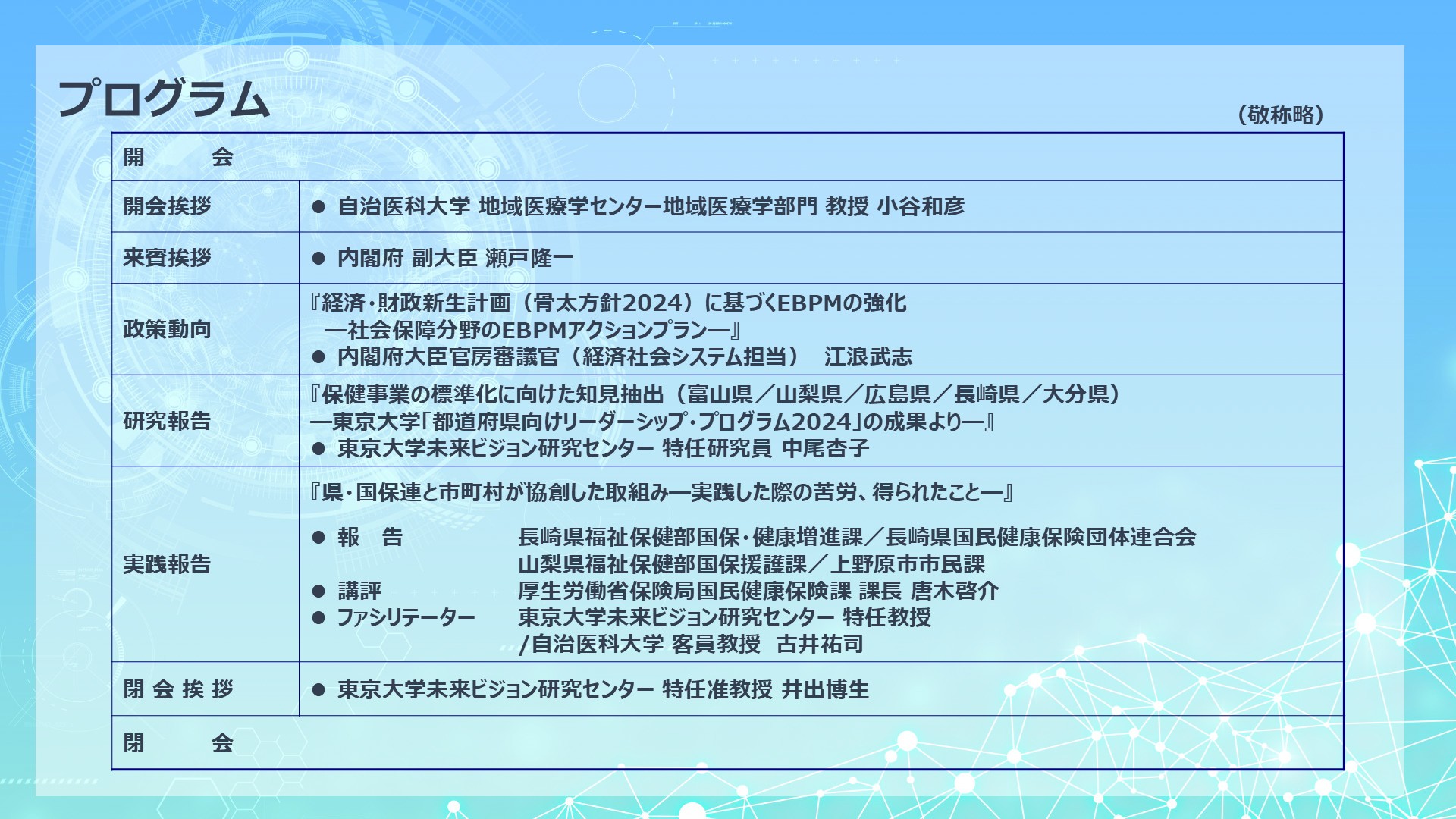

2025データヘルス・シンポジウム

第3期データヘルス計画で取組む「事業評価」と「知見抽出」ー県・国保連・市の取組から

(2025年3月14日開催)

シンポジウムはオンラインで開催され、都道府県や市町村、健康保険組合、民間事業者など300名超の皆様が参加されました。

挨拶

小谷和彦

自治医科大学

地域医療学センター地域医療学部門 教授

データヘルス計画の標準化によって、保健事業の可視化・効率化や実績の比較可能性が高まり、施策の持続可能性を含めた効果が現場に浸透しつつあります。東京大学が開発した「データヘルス計画標準化ツール®」や各種教材は、保険者の皆さんによる知見の創出を可能にし、EBPMを実現するための実装科学という考え方を現場で具現化することに役立ちます。持続可能な国民皆保険制度の構築に向けて、登壇者のメッセージをしっかり受け止めていきたいと考えています。

来賓

瀬戸隆一様

内閣府副大臣

データヘルス計画は健康寿命の延伸と医療費適正化を同時に図ることを目的とし、健康・医療情報の分析に基づく効率的・効果的な保健事業をPDCAサイクルで実施する重要な取り組みです。政府では、EBPMの実践・実装を本格化させるため、「EBPMアクションプラン」を策定しました。このプランを通じた分析・評価から得られるエビデンスの活用により保健事業がさらに効率的・効果的となり、国民の健康の保持に向けた取り組みが一層進展すると考えています。本日のシンポジウムでは、データヘルスについて活発に議論され、有意義なものとなることを期待しています。

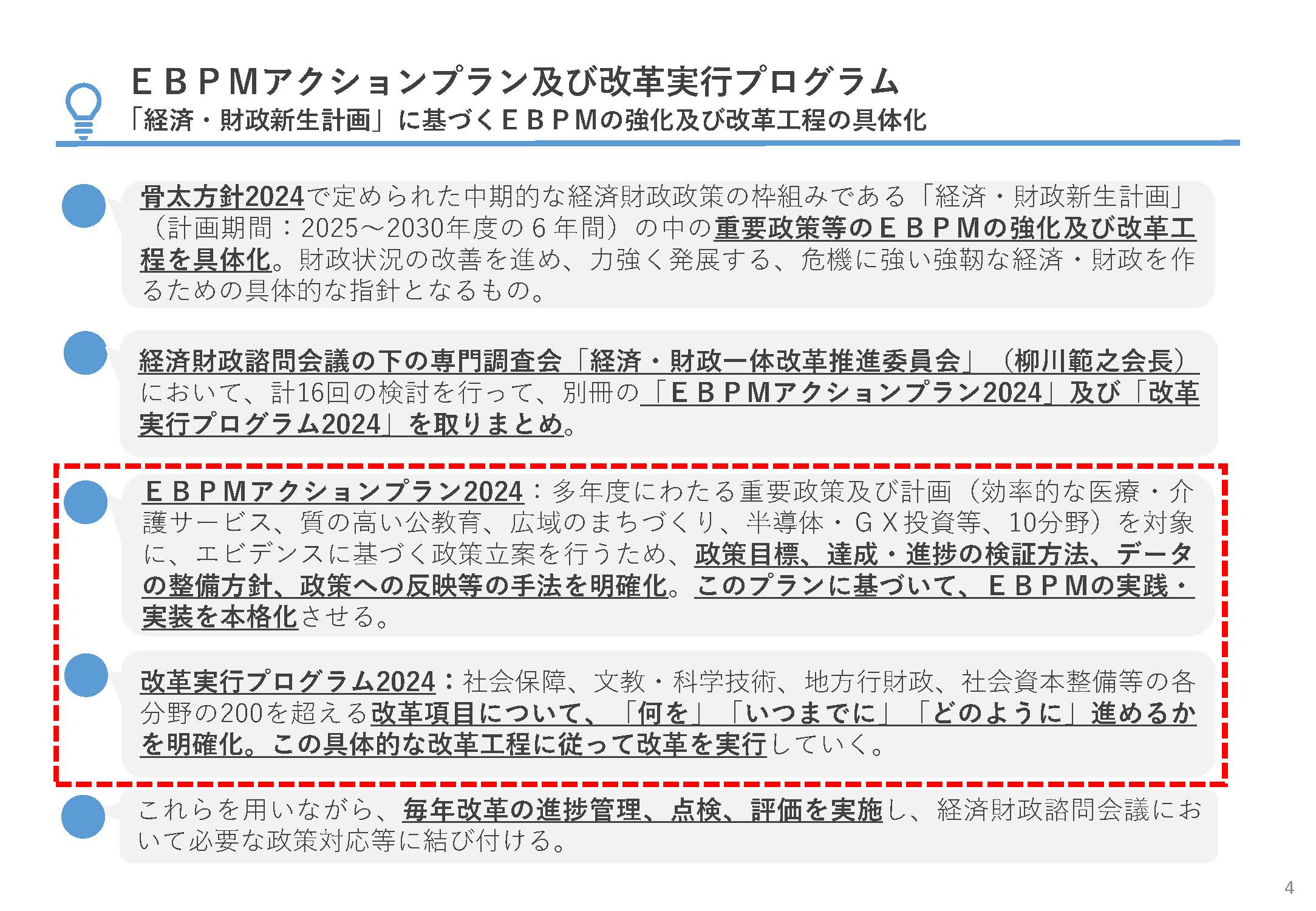

政策動向 経済・財政新生計画(骨太方針2024)に基づくEBPMの強化―社会保障分野のEBPMアクションプラン―

江浪武志様

内閣府大臣官房審議官

(経済社会システム担当)

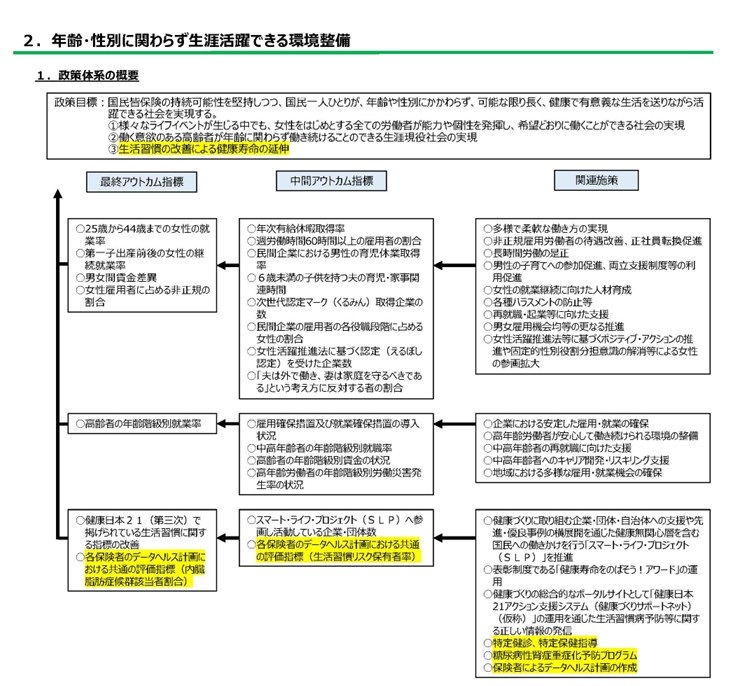

「EBPMアクションプラン」は、「経済・財政新生計画」に基づくEBPMの強化および改革工程を具体化したものです。「EBPMアクションプラン2024」は、多年度にわたる10分野の重要政策・計画を対象にエビデンスに基づいた政策立案を行うため、政策目標、達成・進捗の検証方法、データ整備方針、政策への反映等の手法を明確化しました。

10分野の一つである社会保障では、「年齢・性別にかかわらず生涯活躍できる環境整備」が重要政策・計画として設定され、その政策目標の一つに「生活習慣の改善による健康寿命の延伸」が位置づけられています。この目標達成のための最終アウトカム指標として、各保険者のデータヘルス計画における共通の評価指標が挙げられており、データヘルス計画の推進が重要視されています。

「EBPMアクションプラン」を通じて得られたエビデンスを活用することで、保健事業の効率化・効果化を図り、国民の健康保持に向けた取り組みが一層推進すると考えています。データヘルスは国民の健康課題解決の重要な基盤ですので、引き続き取り組みを進めていただきたいと思います。

研究報告 保健事業の標準化に向けた知見抽出(富山県/山梨県/広島県/長崎県/大分県)―東京大学「都道府県向けリーダーシップ・プログラム2024」の成果より―

中尾杏子

東京大学未来ビジョン研究センター 特任研究員

本学では、国民の健康課題の解決を目的に、これまで「都道府県向けリーダーシップ・プログラム」としてデータヘルス計画標準化の取組を13都県と共に実施してきました。データヘルス計画の標準化には、計画様式の標準化、評価指標の標準化、保健事業の標準化という主に3つの要素があります。今年度のプログラムでは、5県の皆様と保健事業の標準化に向けた知見抽出を行いましたのでご報告します。

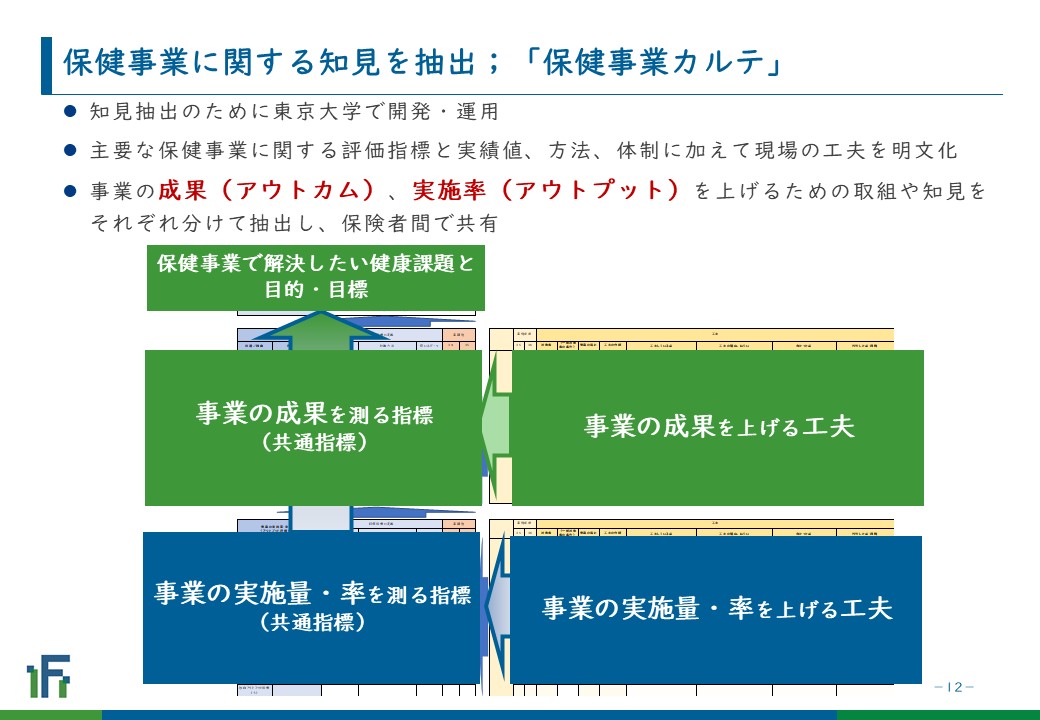

-保健事業の知見を収集する「保健事業カルテ」

保険者は規模や社会資源など多様性に富んでいます。そのため一部の先進事例を全保険者に一律に適用することは難しく、必ずしも受容性が高いとは限りません。一方、全国の保険者では、保健事業の実施において自保険者の課題や特徴に応じた様々な工夫が行われています。そのような各保険者の取組に関するデータを多く蓄積できれば、効果的・効率的な保健事業の情報をパターン化し、保険者相互に参照し合うことも可能となります。そこで今年度は、本学が開発した「保健事業カルテ」という様式を用いて保健事業の成果・実施率を上げる工夫の傾向やパターンを把握しました。来年度以降は、工夫から抽出された特徴的な方法・体制と実績値との相関を把握しつつ、健康課題の解決に寄与する保健事業の要素を同定することを目指しています。

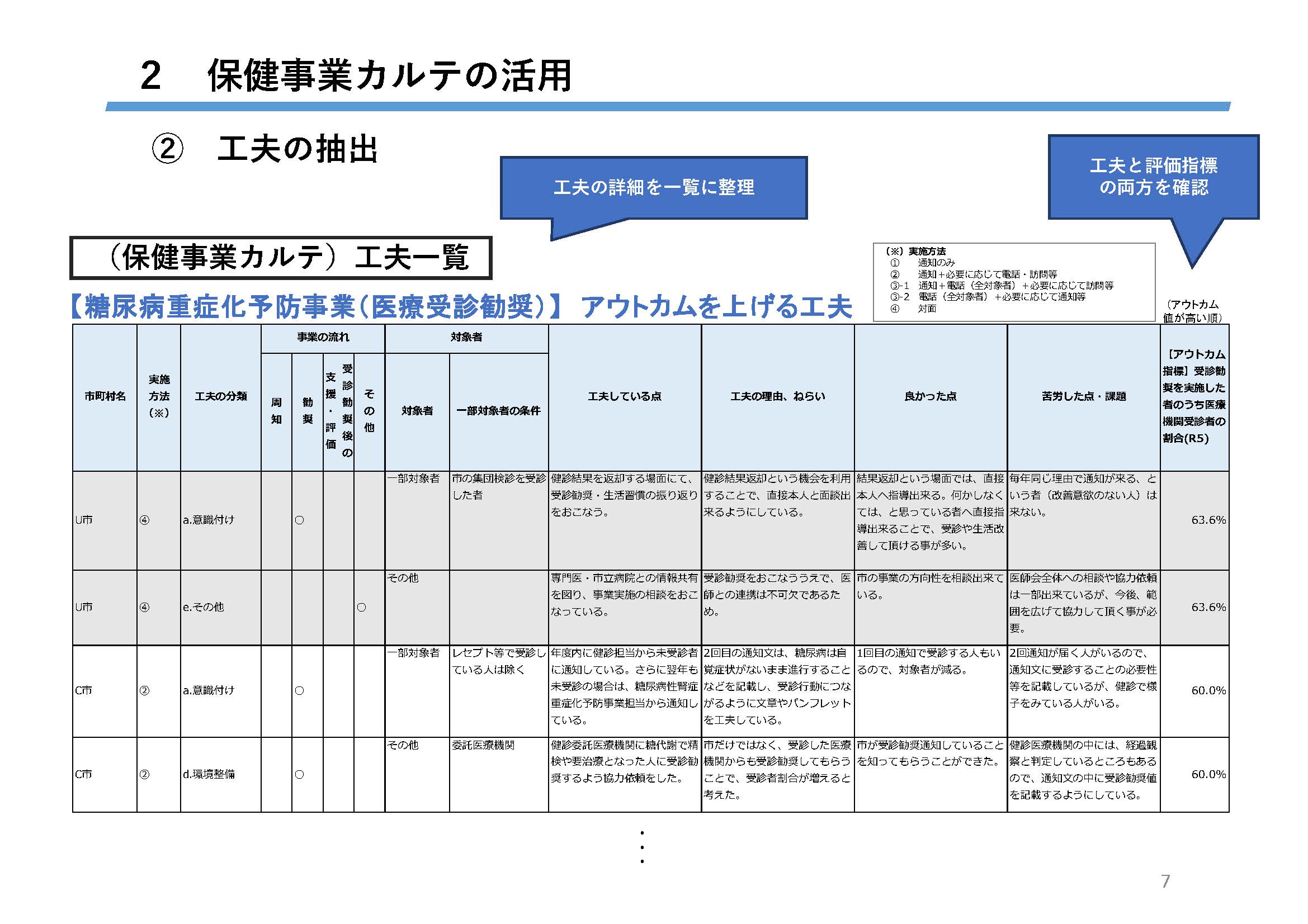

-事業分類別,収集された工夫

「保健事業カルテ」を用いて、保健事業の成果(アウトカム)・実施率(アウトプット)を上げる工夫を収集しました。保健事業として、特定健診・特定保健指導・重症化予防(受診勧奨、保健指導)を対象としました。その結果、保健事業の種類やアウトカム・アウトプットそれぞれで工夫の特徴は異なっていました。

特定健診においては、意向調査等を通じた健診受診の意識啓発や環境整備が多く挙げられました。特定保健指導と重症化予防の実施率を上げる工夫では、「健診結果説明」が共通のキーワードとなっていました。つまり、被保険者への働きかけに加えて、特定健診から特定保健指導・重症化予防への切れ目ない実施がポイントと考えられます。重症化予防においては、後程、自治体からもお話があるように医師会、かかりつけ医、つまり医療との連携の重要性が示唆されました。

-事業の実施方法・体制と実績値の比較

分析対象とできる市町村数が少なかったこともあり、今年度の結果から統計的な有意性は示せないものの、いくつかの傾向は見られました。たとえば、特定健診については意向調査や希望調査を実施している市町村は、人口規模を考慮したうえでも健診受診率は高い傾向がありました。特定保健指導では、集団健診当日の初回面接や、健診結果返却時・結果説明会での初回面接を実施している市町村で、特定保健指導実施率は高くなっていました。糖尿病性腎症の重症化予防においては、周知・勧奨にかかりつけ医や医師会の関与がみられる市町村の方が指導実施率は高い傾向でした。

-知見の集約・共有の意義

このように、現場の担当者の暗黙知を明文化することは、市町村担当者でのノウハウ伝承、情報共有や、事業ごとに小さなPDCAを継続的に回していくことに役立ちます。また、都道府県としても市町村の取組状況を把握しやすくなり、県全体の保健事業の底上げにもつながると考えられます。データヘルス計画、評価指標、保健事業の標準化を通じて、実績値と経験知の蓄積が可能となります。それによって知見の体系化と共有を図り、健康課題の解決に向けた効果的・効率的な保健事業に向けたエビデンスの蓄積につながっていくことが期待されます。

実践報告 県・国保連と市町村が協創した取組み―実践した際の苦労、得られたこと―

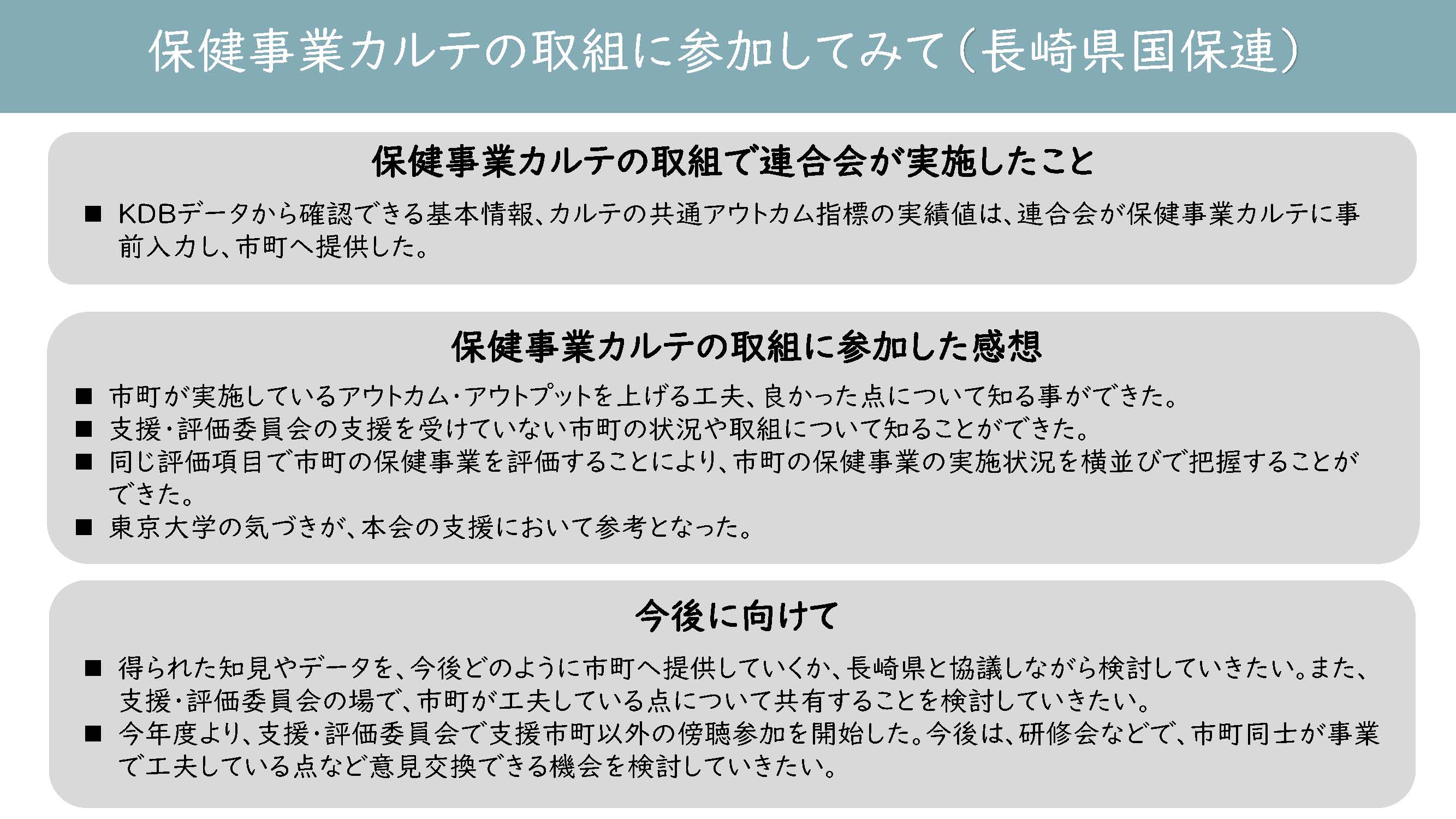

長崎県福祉保健部国保・健康増進課/長崎県国民健康保険団体連合会

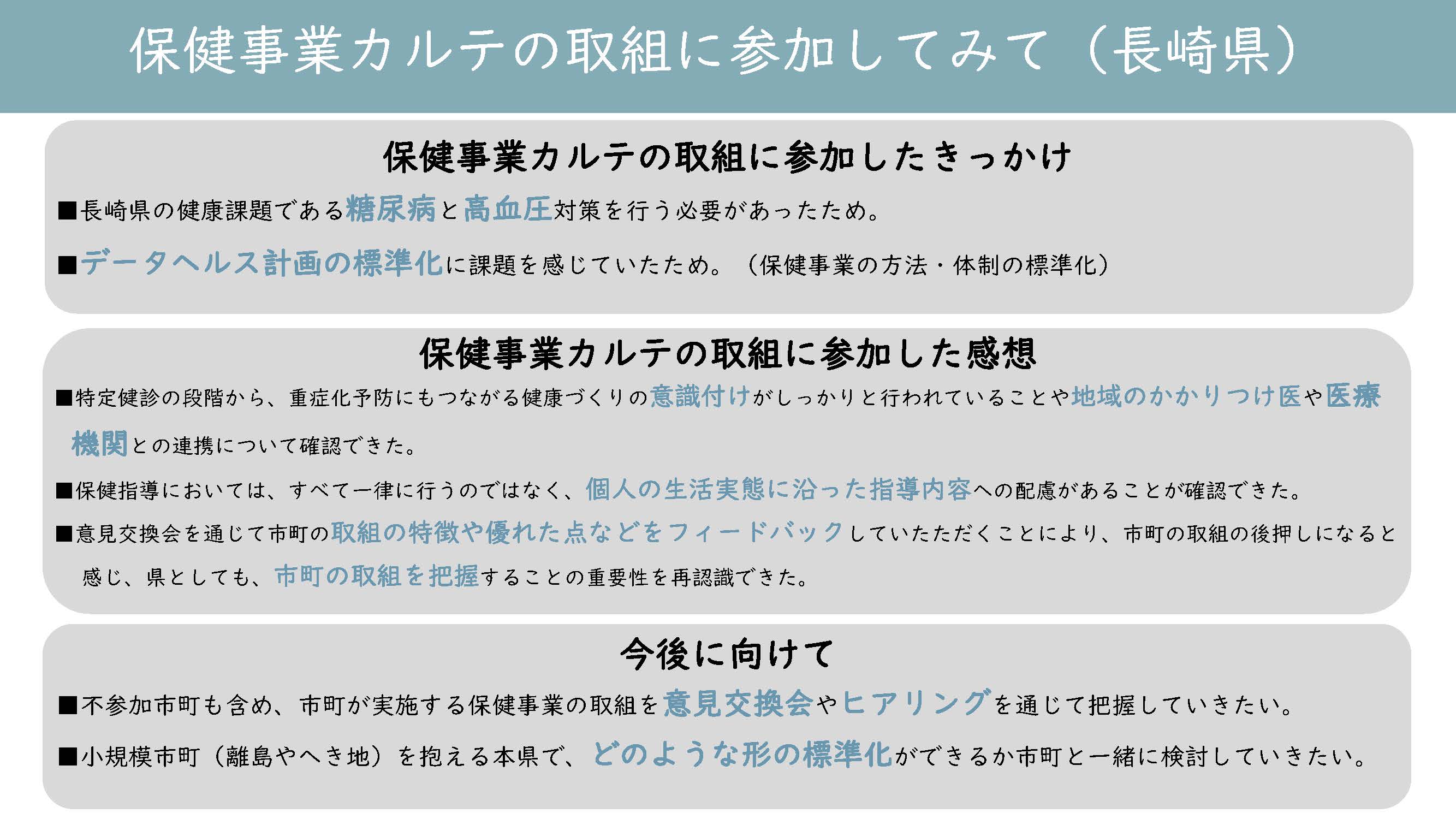

長崎県では、糖尿病や高血圧に関連する指標が全国に比較して悪く健康課題といえます。これまでの市町支援では、国保連と共に研修会やグループワークの実施、長崎県版共通評価指標を含む健康・医療情報のデータ集の作成等を行ってきました。

令和6年度から東京大学の「都道府県向けリーダーシップ・プログラム」に参加しています。「保健事業カルテ」の取組では県内の6市町が参加し糖尿病性腎症と高血圧重症化予防を対象としました。カルテ記入の際には、予め国保連でデータ入力したものを市町に提供し、負担軽減を図りました。カルテに明文化された内容や市町との意見交換を通じて、各市町がアウトカムやアウトプットを上げる沢山の工夫をしていることを知ることが出来ました。また、市町の取組の特徴や優れた点を東京大学からフィードバックしてもらうことは、取組の後押しになりました。「保健事業カルテ」で市町の取組を横並びで把握したことで客観的な評価が可能になり、標準化の方向性が見てきたかと思います。

今後は、今回不参加だった市町も含め保健事業の取組の把握を進めるとともに、離島やへき地を抱える長崎県において、どのような形の標準化ができるか市町ともに引き続き検討していきたいと考えています。

山梨県福祉保健部国保援護課

山梨県では第3期データヘルス計画は全ての市町村に様式の雛形を提供し、県が設定した共通評価指標を盛り込んだ形で作成しました。全市町村が足並みをそろえてスタートできたのが山梨県の特長であり強味です。その結果、各市町村の保健事業を一覧にして横並びで俯瞰できるようになりました。共通評価指標は県が毎年集計して市町村に提供し、その推移にも着目してモニタリングする予定です。

「保健事業カルテ」は市町村の取組を把握するにはとても有効なツールなので、保健事業の評価シートとしても活用を推進していきます。県に提出するためにカルテを記入するのではなく、通常の事業のサイクルに溶け込ませることで負担少なく継続的に使ってもらえると考えています。また、アウトプット、アウトカムを上げる工夫の詳細も整理し、市町村が次の一歩を踏み出しやすいようにフィードバックを進める予定です。整理した工夫点は、県や国保連の研修会や、個別の市町村支援のなかでその市町村に合った具体的な助言に生かしていきたいと考えています。

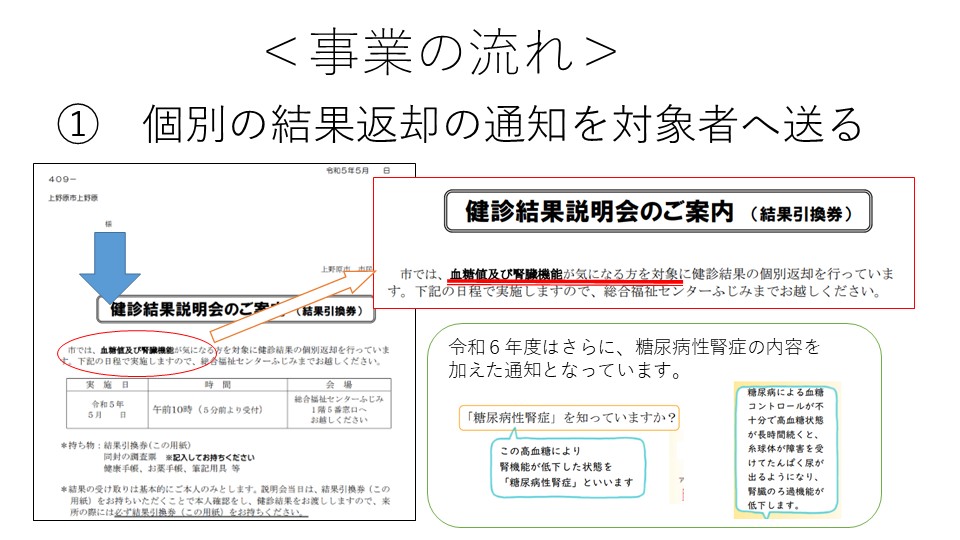

上野原市市民課

上野原市は人口約2万人、山梨県の東端にあります。高齢化率は40.3%ですが、元気なシニアが活躍する市です。「保健事業カルテ」では糖尿病性腎症重症化予防事業について記載をしました。未受診者対策として、集団健診の結果返却時を活用して個別に受診を促しています。自覚症状がないからこそ検査値が大事なことを伝え、医療機関への受診を勧めるとともに、一緒に生活習慣の振り返りを行っています。目標を立てるときは無理なく継続できるようスモールステップを意識しています。地域の糖尿病専門医との事業に関する報告や研修に関する情報交換などを通して、医師会の先生方とは連携をしやすくなりました。

普段実施している内容のどの部分が工夫点なのか、なかなかカルテに書き出せなかったのですが、メンバーと一緒に振り返りながら見出すことができました。自分達の取組が客観的に見えるようになったと感じています。専門職も少ないなか、国保だけでなく健康増進の部署とも連携し、取り組めることを着実に実施し、最終的な評価まできちんと結び付けていきたいと考えています。

講評

唐木啓介様

厚生労働省保険局国民健康保険課 課長

第3期データヘルス計画は99%の市町村に策定いただいたことを感謝申し上げます。本日は素晴らしい研究報告と事例発表をうかがいました。今後は第3期データヘルス計画3年目の中間評価に向けて、共通の評価指標による客観的な評価と、事業の見直しをどう検討していくかが課題になります。市町村国保の皆様には、都道府県、国保連、支援・評価委員会、地域の保健・医療関係者の支援を受けながら、市町村ごとの健康課題の解決に向けてご尽力いただけるようお願いいたします。

古井祐司

ファシリテーター;

東京大学未来ビジョン研究センター 特任教授

自治医科大学 客員教授

都道府県の皆さんとの共同研究によって、これまでは暗黙知であった市町村の現場での素晴らしい取り組みが、いよいよ明文化され始めました。今後、効果的な知見を県内、そして全国に共有できるように、皆さんと活動を続けて参ります。

挨拶

井出博生

東京大学未来ビジョン研究センター 特任准教授

東京大学データヘルス研究ユニットは、「予防医学的な介入策の実装に関する検証」、その基盤となる「測定、評価の基盤整備」、そして「政策提言、教育」の3つを柱として活動しています。データヘルス計画の標準化を通じて保健事業に関する知見を体系化し、そのノウハウを保険者の皆さんに還元するとともに、政府が進めるEBPMに貢献したいと考えています。来年度以降の研究の進捗についても、引き続きシンポジウムなどを通じてご報告いたします。

動画

開会挨拶

来賓挨拶

政策動向

研究報告

実践報告

閉会挨拶

※ホームページの記事、写真などのコンテンツの著作権は、国立大学法人東京大学 未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット、制作者ならびに情報提供者に帰属します。