未来ビジョン研究センター主催

コラボヘルス推進に向けたデータの取扱いに関するセミナー

(2024年9月17日開催)

本セミナーには、健康保険組合の関係者を中心に約500名が参加しました。

Q-stationでは、セミナーの概要について報告します。

*本セミナーは、令和6年度高齢者医療運営円滑化等補助金(被用者保険運営円滑化推進事業)の一環として実施しました。

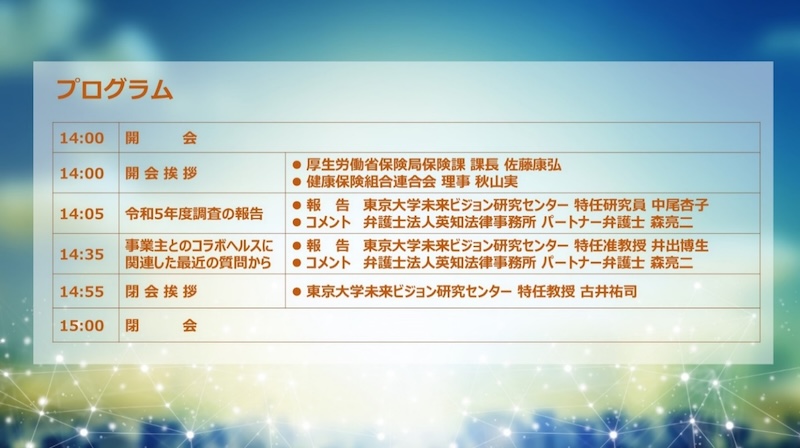

令和5年度調査の報告

報告 東京大学未来ビジョン研究センター 特任研究員 中尾杏子

コメント 弁護士法人英知法律事務所 パートナー弁護士 森亮二

2023年12月に東京大学では健康保険組合を対象に、「健康保険組合と事業主とのコラボヘルス推進に向けたヘルスケアデータの取扱いに関する調査」を実施しました。本セミナーではこの調査結果について報告しました。

多くの健康保険組合では適切に個人情報が扱われている

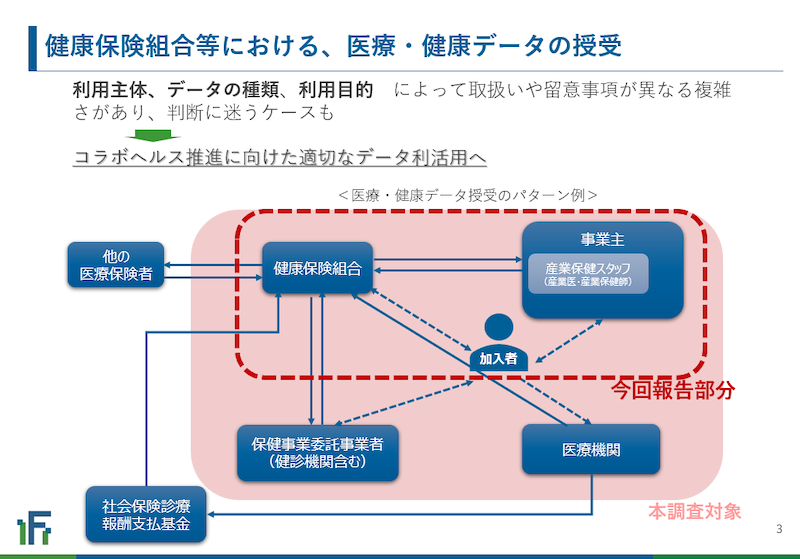

中尾:データヘルス計画において健康保険組合(以下、健保組合)が保健事業の実効性を上げていくには、事業主との連携すなわちコラボヘルスや、関係機関との連携・情報共有が重要です。ただし加入者のレセプトや健診情報等の要配慮個人情報の取扱いには留意が必要となります。そのため、健保組合が保健事業において事業主とデータ連携を行うケースに着目した調査を行いました。 データ連携といっても、データの利用主体や利用データの種類、利用目的など非常に様々なケースがあります。この多岐にわたるケースの中から一部の例について調査結果をご報告いたします。

本調査は2023年12月1日~15日にオンライン形式で実施し、709組合の皆様に回答いただきました。本調査の設問は「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集Q&Aに記載されている事例に沿って設定しました。回答組合および回答者の基本属性については組合全体と同様の分布であり、偏りは見られませんでした。

「組合が労働安全衛生法に基づいて行う健診を実施し、かつ、同法の法定項目を超える健診項目も実施の上、事業所にデータを提供している場合」についての設問は、「実施あり」という組合が50.1%、「実施あり」のうち「事業主と共同実施の健診として実施している」という組合が62.0%でした。共同利用に関する加入者への周知方法については、「当該データの共同利用に関して、あらかじめ本人に通知、または本人が容易に知り得る状態に置いている」と組合が69.5%、当該データの共同利用に関して「個別に本人から同意を得ている」という組合も23.6%と、多くの組合で適切な対応と配慮がされていることがうかがえました。

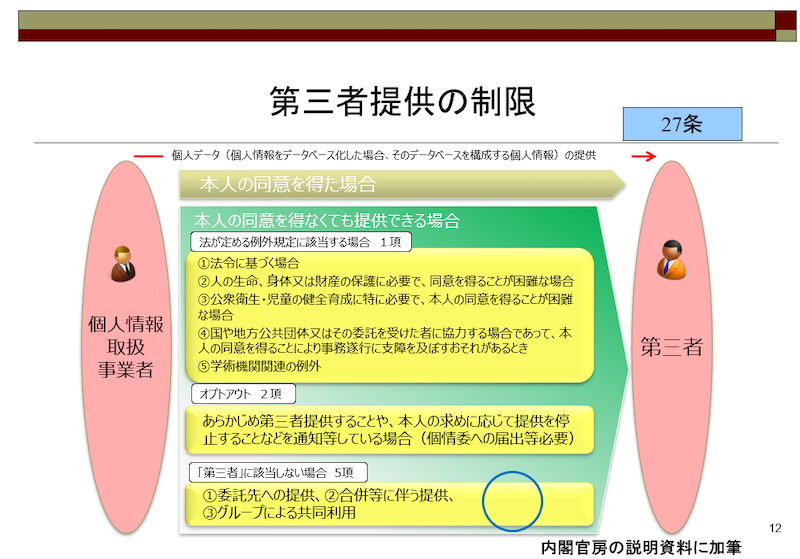

個人情報の第三者提供~共同利用での扱い

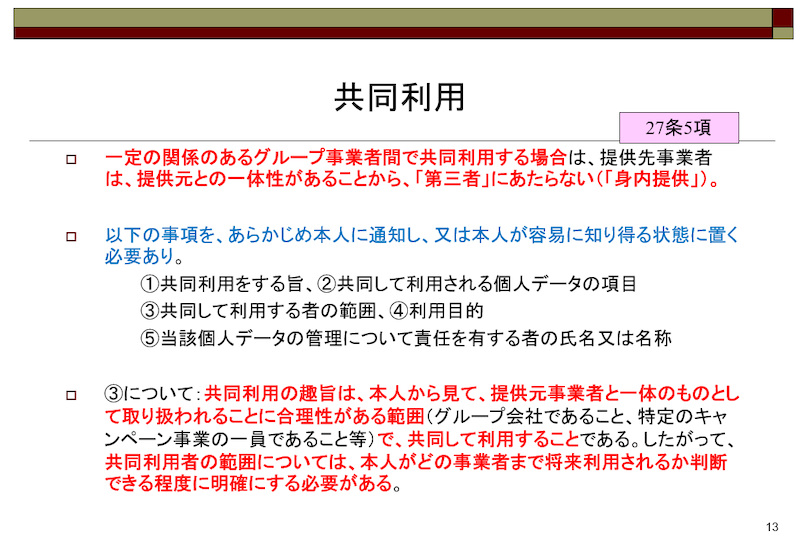

森:今回の内容に関して、個人情報保護法上のルールやその背後にある考え方についてご説明します。個人情報保護法上の事業者の義務の中には「第三者提供の規制」があり、個人情報を第三者提供する時には本人同意を得なければいけません。ただし取扱いにおける例外の1つに「共同利用」というものがあります。共同利用の場合、提供元と提供先とで一体性があることから第三者に当たらないという考え方です。なお共同利用であっても、いくつかの制限があります。以下の事項をあらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置く必要があります。共同利用する旨、共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用目的、当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称です。つまり、共同利用者やその利用範囲について、本人に予測可能な状態にしておくことが必要となります。

健保組合と事業所間での健診結果等の共同利用

中尾:続いては「健診後の指導、要治療者への受診勧奨について、健保組合と事業所とで互いが保有する健診結果等のデータを共有し、互いの事後指導に活用する場合の取扱い」についての設問です。「実施あり」が75.5%、実施ありの場合において、共同利用に関する周知が行われているのは90.5%と、ほとんどの組合で適切な対応が取られているという結果でした。

「被扶養者の受診状況等の照会」に関する設問は、設問の設定条件が曖昧だったため、結果は参考程度に留めて頂く必要がありますが、被扶養者のように組合から働きかけがしにくい対象者の要配慮個人情報のやりとりや同意の取得には、困難な部分があるように思います。

森:要配慮個人情報の規制、および同意の取得について補足説明をいたします。要配慮個人情報の取得規制の例外で「本人の同意を得ることが困難である時」とありますが、これは本人の同意を得ることが物理的に不可能な場合や、本人の連絡先特定にかかる費用が極めて膨大で、時間的余裕がない場合など、かなり厳格に捉えられています。同意の取得が煩雑で手間がかかるという困難さはこの例外規定に該当しないと思われます。

同意取得の方法に関しては、EUの個人情報保護法であるGDPRにおけるガイドラインを参照されることが多くあります。そこには4つの有効性の要素があり、任意性(自由意思でなされたものであること)、事前説明(何の同意か理解できていること)、特定性(他の同意と混在していないこと、長い利用規約に埋もれていないこと)、外形的明白性(同意ボタンを押す、署名をする等)が求められています。

健診結果・レセプトデータの分析データの提供上の注意

中尾:「医療・健康情報の分析結果の提供について、事業所における健康管理事業推進に寄与するために、健保組合が保有する健診結果とレセプトデータを突合分析した結果を、事業所の健康管理部門に提供するといった場合」という設問に関しては、このようなデータ提供の「実施あり」という組合が37.8%、うち「特定の個人が推定される結果は含まれないことを確認の上で提供」しているという組合は92.2%と、集計データ提供にもかなり配慮されている様子がうかがえました。ただし、集計データに対してどのように対応したら個人が推定されないのかという基準は明示的なものがないため、判断に迷うケースもあると思われます。

森:個人情報の定義として「特定の個人との対応関係が排斥されていれば個人情報に該当しない」というものがあります。これは各項目とその組合せにおいて一意なものがない場合は個人情報に該当しないということです。このように個人情報でなくなれば、基本的には安全になったと考えてよいのですが、若干の例外があります。それは属性推定という問題です。個人情報でなくても、一定の属性を持つ者全員が特定の疾病だった場合など、属性自体が個人情報を暴露することにつながる場合があります。医療・健康情報に関しては、この点にも留意が必要です。

また、「匿名加工情報」と「仮名加工情報」についてご説明します。「匿名加工情報」は特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して、その個人情報を復元することができないようにしたものであり、個人情報ではなくなります。「仮名加工情報」は原則として個人情報であることには注意が必要です。どちらも作成方法は法律により規定されています。「仮名加工情報」は匿名化の程度は低く内部利用のみが許容されますが、本人の同意を得ることなく利用目的を変更することができ、開示請求や漏えい報告の対象外となっています。

個人情報の取扱における例外規定の運用状況

中尾:続いての設問は個人情報の取り扱いにおける例外規定についてです。医療情報などの要配慮個人情報の取扱いにおいて「公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、かつ、本人の同意を得ることが困難である時」は例外規定となっています。この例外規定に該当する運用について「ある」という回答は6.6%、それ以外は「ない」「分からない」という回答でした。この例外規定は解釈が難しいと思われます。この解釈や個人情報保護委員会の議論の動向も含めて解説頂きます。

森:「公衆衛生の向上のために特に必要な場合」について、ガイドラインには「健康保険組合等の保険者等が実施する健康診断の結果等に係る情報を、健康増進施策の立案、保健事業の効果の向上、疫学調査等に利用する場合」と書いてあります。一方で「本人の同意を得ることが困難な時」は、前にもお話しした通り本人の連絡先が不明で本人に同意を求めることが物理的にできない、本人の連絡先の特定のための費用が極めて膨大で時間的余裕がない等の場合となっており、これらの条件を組み合わせた場合の解釈は不明瞭な状況です。

「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」の中でも、本例外規定のガイドラインの記載等について検討する旨が述べられており、個人情報保護委員会も本例外規定がグレーゾーン化していることは認識しています。今後、本例外規定については明確化されていくと思われます。

中尾:最後に、事業主とのデータ連携における課題を幅広く問う自由記載の設問を設けていました。ここには非常に多岐に亘る記載がありました。事業主から加入者個人の情報開示要求があった時に対応や判断に困るということや、逆に事業主からの協力を得たいが加入者の情報が提供できず困るという悩みが多くありました。このようなケースについて、後半で主な事例を取り上げてご説明します。

事業主とのコラボヘルスに関連した最近の質問から

報告 東京大学未来ビジョン研究センター 特任准教授 井出博生

コメント 弁護士法人英知法律事務所 パートナー弁護士 森亮二

本セミナーの開催に先立ち参加者の皆様から寄せられた質問をもとに、そもそも何を個人情報と呼ぶのか、個人情報の共有で留意すべきことは何か、プライバシー侵害とはどのような考え方かを取り上げ、解説しました。

「個人情報」とは

井出:東京大学の井出と申します。これから後半を始めます。後半は実務に即して非常に大事な点を取り扱います。たくさん質問を頂いていますが、まず「個人情報の定義が分かりません、どのような要件があれば個人情報というのでしょうか」という質問を頂いています。

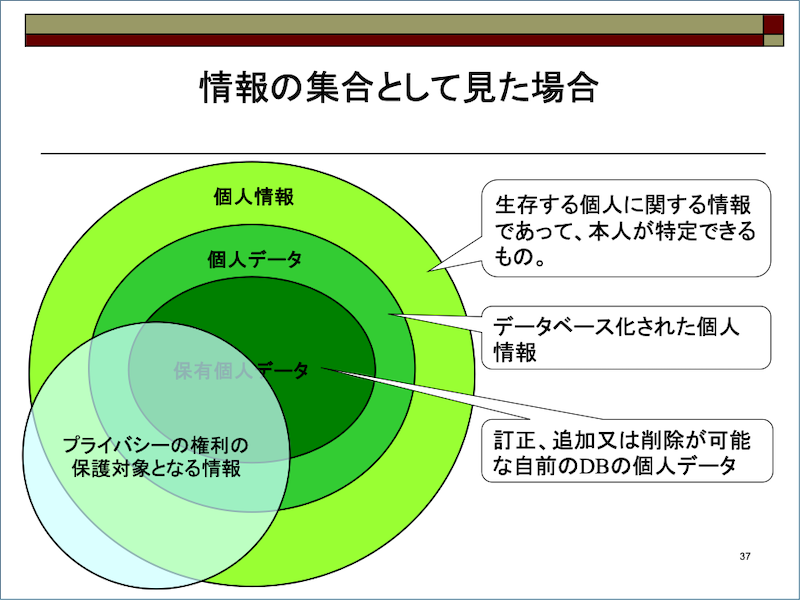

森:まず個人情報保護法上、3種類の個人情報が基本となっています。①一番広い「個人情報」、②次に個人情報がデータベース化されたものである「個人データ」、③さらに個人データのうち自前の削除訂正等が可能な自前のものが「保有個人データ」です。②は①に、③は②に含まれる部分集合になっています。①個人情報全般に関する義務がありますが、②個人データになるとさらに義務が追加され、③保有個人データになると更に義務が追加される構造になっています。

特定の個人を識別できるというのは、誰か分かるということです。オフラインでの特定といってもいいです。特定の情報が個人情報に当たるかは、相対的に判断されるのが原則です。オフライン特定ができる事業者にとっては個人情報だけれども、できない事業者にとっては個人情報ではないことがあります。ただし、氏名、顔画像のような絶対的個人情報、だれにとっても個人情報であるものもあります。このようなものは単体で個人情報となります。

また、個人識別符号は単体で個人情報であることが法律によって決まっている絶対的個人情報です。2つタイプがあり、第1のタイプは個人の身体の一部の特徴をコンピューター処理用に変換した符号です。指紋や顔特徴データですね。第2のタイプは、サービス番号タイプであり、サービスの利用に割り当てられた符号です。マイナンバーやパスポート番号です。

もう一つご注意いただくべき点は個人情報の範囲です、単体で個人情報であるものは、もちろんそれだけで個人情報ですが、単体では個人情報でないものは、個人情報に紐づくかどうかで個人情報かどうかが決まります。個人情報に紐付く情報はネクタイの色のようなものであっても個人情報であるということになります。〇〇さんの今日のネクタイの色は、〇〇さんの個人情報です。

健診結果等の個人情報を事業主と共有できるか?

井出:次の質問です。「健保では健診結果等を共有し、事業主とお互いの事後指導に利用しています。健診結果等を共有するに当たり、本人からの同意の取得等について整理すべき点を教えてください。また加入者に不利益が生じる可能性にも配慮して、事業主側への共有の範囲は、どのように考えたらいいでしょうか」ということです。こちらについては私から回答します。

健康保険法に基づいて事業主が健康保険組合に健診結果を提供する場合、共同利用の場合には本人同意は不要です。健康保険組合連合会からも覚書のひな形が出ています。共同利用の場合、黙示の同意も可能ですが、Q&Aではトラブル回避の観点から、健診受診の際等に同意を取り付ける措置が望ましいとされています。また、利用目的、利用する者の範囲、提供するデータ項目等の限定、利用の範囲等の限定も必要です。それから事業主でのデータの取り扱いについては、個人情報保護委員会から「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」が出されているので参照してください。

「血圧が受診勧奨値を超過しているなどの理由で、高所作業などの危険を伴う業務が制限されることがあります。事業主から検査値等の問い合わせがあった場合、どのように対応したらいいでしょうか」という追加の質問をいただいています。森先生にお聞きします。

森:判明したことを事業主に教えてしまっていいのかは、当然心配になるところだと思います。一つ裁判例をご紹介します。

HIVに感染した人(原告)が病院を受診、問診票に感染の事実を記載しました。その後、その病院と同一の社会福祉法人内(被告)の求人に応募し、採用面接の際にHIV感染の事実は告げず、採用が内定しました。被告法人内で医療記録が確認され、被告は原告にHIVに感染していないことを証明する書類の提出を求め、原告は主治医から治療によりウイルス量は検出感度以下であること、就労上の問題はなく業務上他者への感染の心配はないことを記載した診断書を提出しました。しかし、被告は原告が面接の際に感染の事実を申告しなかったことを理由に採用を取り消したという事案です。

この例では、裁判所によって同じ法人内での流用でさえ、違法と判断されています。特段の理由なく事業主に個人情報を提供すると違法になる可能性が高いことを知っておいてください。職場の安全性が損なわれる場合には、もしかしたら事業主に教えてもいいのかもしれませんが、原則として事業主は従業員の病気について知る権利がないということです。

例えばタクシー等のドライバーの場合には法律上、雇用主が従業員の病気を把握すべきことが決まっていますが、一般の事業者における法定の検診の場合、事業者が従業員の病気について知ることは許容されていません。一方で、本人の同意があるからいいかというと、そうとは言い切れず、同意が無効となるリスクがあります。有効な同意には任意性が必要です。したがって、事業主に対して病気のことを伝えると違法になることがあるので、注意してください。

「プライバシー侵害」とは

井出:健保組合で特定保健指導の実施率を上げるために、事業主の協力を得るという場面がります。「特定保健指導の実施率を上げるために、就業時間内の実施を検討しています。対象者は業務を中断して受けることになるため、特定保健指導の対象者であることや、実施の日時を事業主側の健康管理担当者だけではなく、上長などにも伝える必要がありますが、どのような点に配慮したらいいでしょうか」という質問です。

まず共同利用の場合、委託の場合には第三者提供に該当しませんので、本人同意を得る必要はありませんが、いずれでもない場合、提供には本人同意が必要です。特定保健指導は健康保険組合と本人の間で実施するものなので、上司などに知らせる必要がある場合には、本人から直接伝えればよいと考えられます。

もし、健康保険組合や事業主が適切な配慮を怠って、本人からプライバシー侵害の訴えがあったらどうなるのでしょうか。

森:プライバシーとは一般的には「私生活をみだりに公開されない権利」とされています。これに対して個人情報というのは、どういう情報なのかについては関知しません。ですから、公開されたくない情報とは、個人情報であろうが、個人データであろうが、保有個人データであろうが、微妙に重なっておりますし、その外側に出ている部分もあります。要するに範囲については、プライバシーと個人情報の範囲の関係ははっきりしないのです。

しかし、ルールとして見た場合、両者の間にははっきりした違いがあります。個人情報保護法は政府=個人情報保護委員会と事業者の関係を規律するもので公法です。これに対して、たとえば漏えいの場合、被害者と漏えい事業者の関係を規律するものがプライバシー侵害のルールで、私法です。したがって、個人情報保護法で本人から訴えられることはなく、本人から訴えられるのはプライバシー侵害の場合です。プライバシー侵害では、被害者から加害者に対して損害賠償請求とか、差止請求が裁判で争われます。

個人情報保護法はプライバシー侵害を完全にはカバーしていませんので、本人の同意なく共同利用できる場合であっても、プライバシー侵害になることがあり得ます。できる限り個人情報保護法を守っていれば、プライバシー侵害にならないようにしようということが、かねてから個人情報保護法の改正の際に模索されてきました。一定程度達成されましたが、ありとあらゆるプライバシー侵害を防ごうとすると個人情報保護法がかなり重くなってしまうため、完全にはカバーされていないのが実情です。

共同利用の場面、個人情報保護法上は提供について本人同意は不要とされています。しかしながら、プライバシー侵害を防ぐ観点から、本人の同意を得ておくことを推奨します。会社と従業員の関係、学校と生徒の関係のような同意の任意性が十分では場合に同意が無効とされることはありますが、念のため同意を得ることをお勧めします。これが訴訟を防ぐ一つの方法になると思います。

井出: Q&Aの中にも共同利用の場合には本人同意は不要と書いてある一方で、健診の際などに本人の同意を得ておくことが望ましいという記載が幾つか見られます。その背景の一つにはプライバシー侵害がありますし、他にも本人の不利益に配慮する必要があると思いました。

本セミナーの動画は、東京大学未来ビジョン研究センターのホームぺージで視聴できます。 ご参考ください。https://ifi.u-tokyo.ac.jp/event/18512/

※ホームページの記事、写真などのコンテンツの著作権は、国立大学法人東京大学 未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット、制作者ならびに情報提供者に帰属します。