データヘルス研究ユニット主催シンポジウム

国民の健康課題の解決を目指す第3期データヘルス計画の特徴と今後の方向性

(2024年3月26日開催)

シンポジウムには、都道府県や市町村、健康保険組合、民間事業者の皆様に、会場およびオンラインを通じて350名の参加をいただきました。

Q-stationでは、このシンポジウムの内容をダイジェストでお伝えします。

挨拶

永井良三先生

(自治医科大学学長)

2018年の国民皆保険制度の改革で都道府県が医療保険者になったことで、都道府県が医療の需要(市民の健康)をマネジメントすることになり、都道府県には県内市町村の医療の均てん化や医療資源の最適化が求められています。「データヘルス計画」は2013年に政府の成長戦略で掲げられ、データに基づいて質の高い予防施策を設計・実施・評価・改善する仕組みですが、市町村によってその運営にはばらつきがあることが指摘されています。

そこで実効性を上げるために政府の骨太方針2020では「データヘルス計画の標準化」を掲げ、東京大学と自治医科大学が協創して「都道府県向けリーダーシッププログラム」をスタートしました。このプログラムで開発された「データヘルス計画標準化ツール®」は全国に実装され、研究を通じた様々な知見によって政策の質が向上すること、また新しい産官学協創の仕組みであることが注目されています。

2024年度から始まる第3期データヘルス計画では、標準化を通じて全国の自治体は国保連合会、民間企業など地域資源と連携しながらいかに市民の健康問題を解決していくか、これは国民皆保険制度自体のイノベーションともいえます。生涯現役社会の実現やその働き方に資する社会保障制度、予防・健康づくりの方策について活発に議論し、未来ビジョンを提言いただきたいと思います。

来賓 「新経済・財政再生計画改革工程表2023」について

江浪武志様

(内閣府大臣官房審議官)

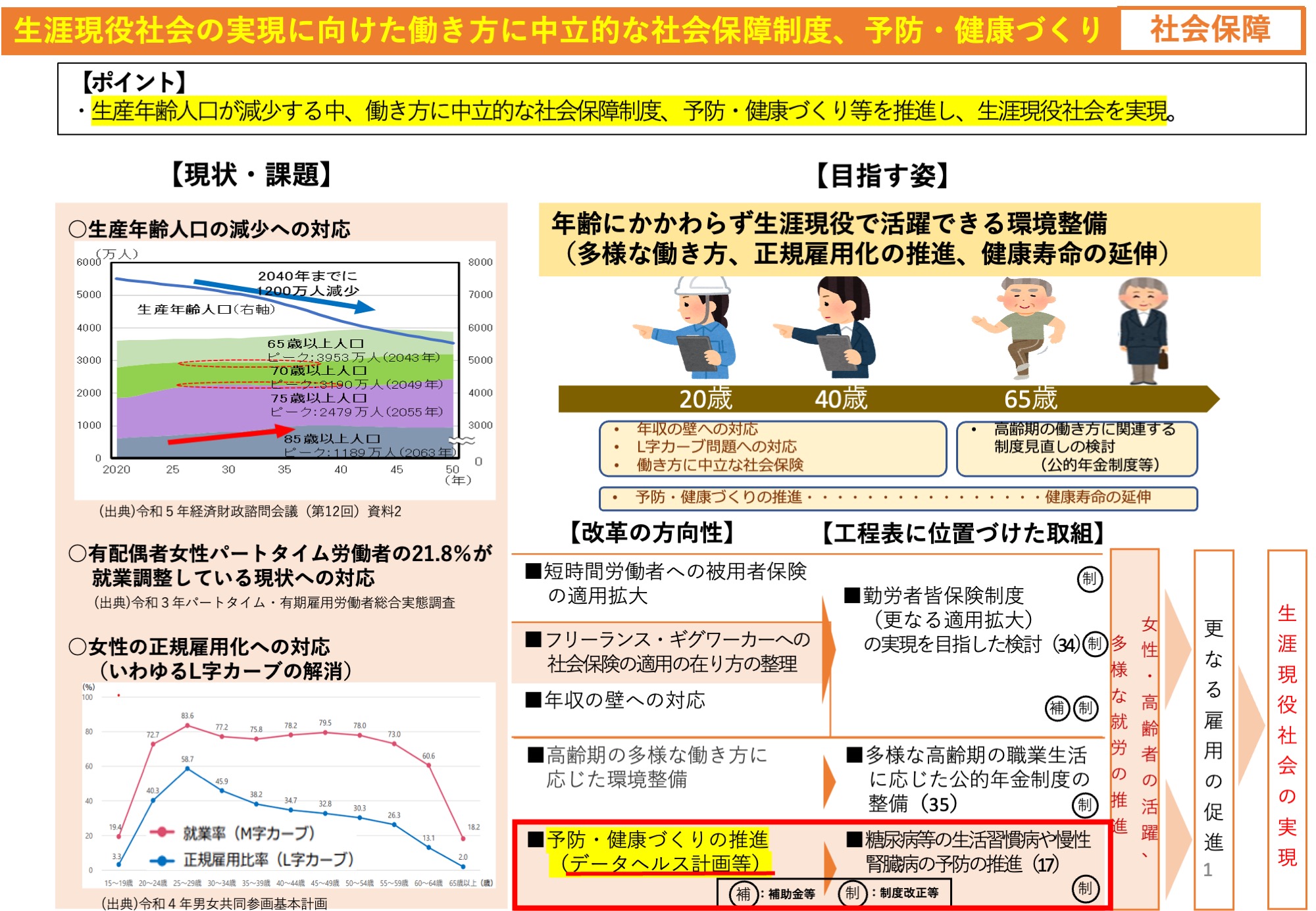

経済財政諮問会議では、中長期の経済財政運営について議論が行われています。我が国の生産年齢人口の減少は2030年代に加速すると予測されており、国難とも言えるこの成長下押しの克服が大きな課題になっています。必要な取組の一つは、健康で意欲のある人が性別や年齢に関わらず活躍できる生涯活躍社会の実現です。世界と比較しても日本人は高齢になっても健康であり、これを維持していくことが我が国の経済にとっても重要です。

経済財政諮問会議の議論は「骨太の方針」に議論が集約され、これが内閣の経済財政運営と改革の基本方針を示すものになります。改革工程表はこれをさらに詳しく解説したものであり、社会保障の分野では「生涯現役社会の実現に向けた働き方に中立的な社会保障制度の構築や予防・健康づくりを推進」を最も重要な取組の一つとして位置づけています。データヘルス計画はその取り組みの柱になっています。

年齢を重ねても希望に応じて働き続けられる社会の実現の基盤になるのは個人の健康であり、これを支えるデータヘルス改革の推進は大変重要です。本日のシンポジウムを通じてさらにこの取り組みが発展することを期待しています。

第1部 第3期データヘルス計画の特徴と第3期6年間の事業運営への示唆

金子泰明

(東京大学共同研究員)

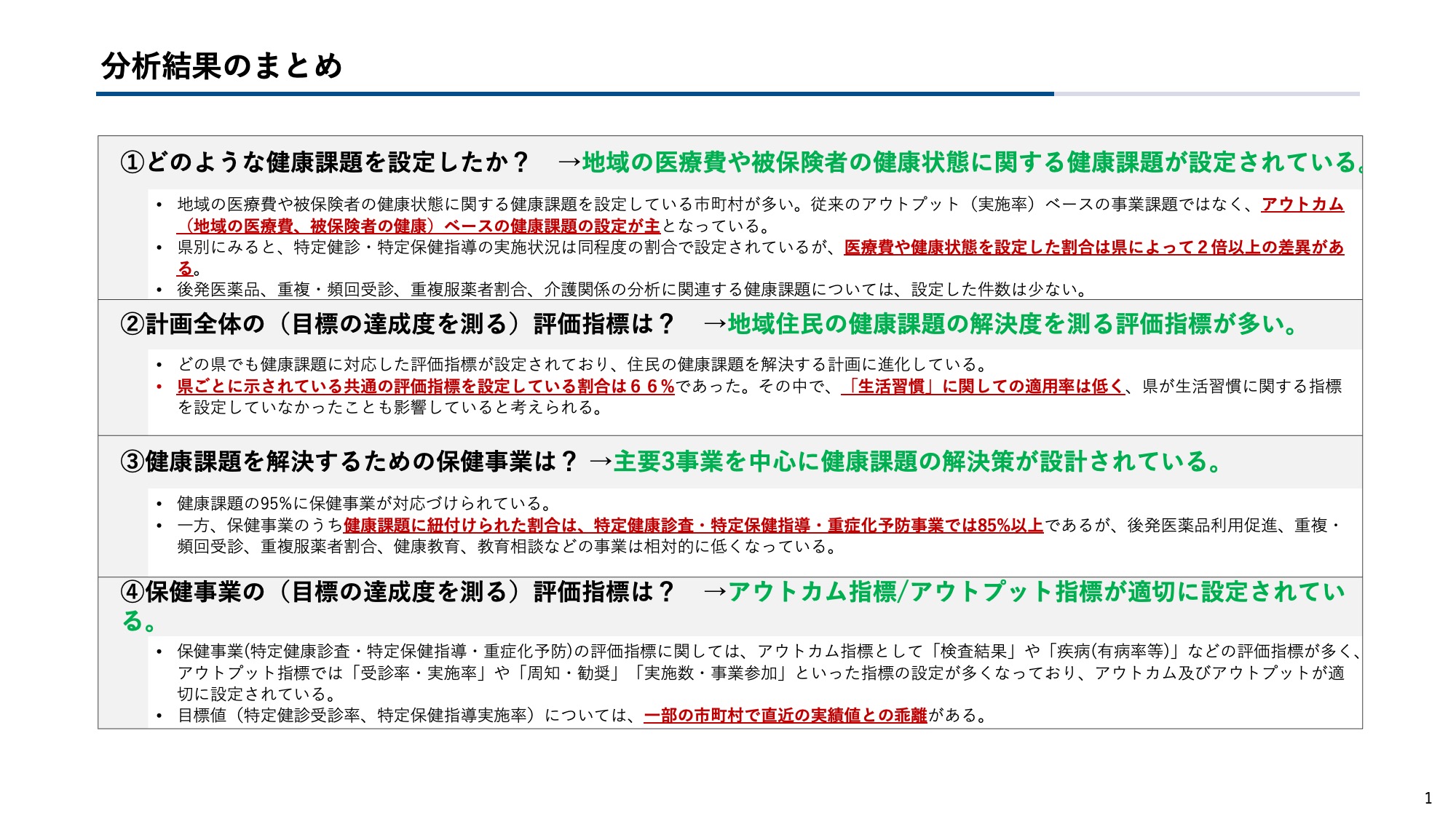

◆発表 第3期データヘルス計画の特徴と課題(10都県の分析結果から)

本学では、2023年度に研究契約を締結した10都県から計208市町村分の第3期データヘルス計画を提供いただきました。策定途中の市町村も含まれますが、本学が開発した「データヘルス計画標準化ツール®」を用いて策定された第3期データヘルス計画の分析結果について報告します。

[第3期計画の特徴] 健康課題は平均6.7個設定されており、「疾病分類別の医療費」「特定健診結果の状況(有所見率・健康状態)」など、地域の医療費や被保険者の健康状態に関する課題が多く設定されていました。

計画全体の評価指標は平均7.1個設定されており、「メタボリックシンドローム該当者・予備軍の割合や検査値に基づく有所見率」「受診率・実施率」「疾病分類別の医療費」など地域住民の健康課題の解決度を測る評価指標が多く設定されました。各県から提示された共通の評価指標の適用率は66%と活用されている様子がうかがえます。ただし、「生活習慣」に関する評価指標の適用率は低くなっています。

いずれの健康課題に対しても9割以上で保健事業が対応づけられています。特に特定健診・特定保健指導・重症化予防の3事業は健康課題にしっかり対応づけられており、この3事業を中心に住民の健康課題の解決策が設計されている様子が伺えました。

保健事業の評価指標については、アウトカム指標・アウトプット指標が適切に設定されていました。これは、第2期計画からの大きな進歩です。

特定健診・特定保健指導の実施率の目標値については、一部の市町村で実績値との乖離がみられました。

[今後の課題] 今回の分析結果から、今後の主な課題として3点を整理しました。

まず健康課題については、実施率ばかりに目が行きがちな従来の事業課題から、市民の健康課題に目が向けられています。その一方で、設定された健康課題は県により大きな差異があり、今後は、KDBに基づく分析プロセスの標準化が必要になると考えられます。

次に、市町村の皆さんが県による共通の評価指標をよく活用されている点は注目に値します。第3期計画の運営を通じて、この共通の評価指標を用いて進捗管理をすれば、必要な市町村支援や、保健事業の効果を向上する知見の抽出を進めることが可能になります。

最後に、保健事業の進化に向けて考えると、今回、医療費や健康状況に関しては分析が進みましたが、その背景にある生活習慣への意識は強くなかったようです。今後は生活習慣改善に資する方法・体制の工夫を促すことも重要です。また、一部市町村では、目標値と実績値に大きな差異がみられており、方法・体制に関する助言や中間評価時の見直しを促すことが必要と考えます。

事例報告 データヘルス計画の標準化を通じて得られたこと

竹田美穂様

(山梨県福祉保健部国保援護課 主査)

◆県によるリーダーシップの発揮

山梨県では全27市町村で、共通ひな形(東京大学「データヘルス計画標準化ツール®」を基に一部県で加工し作成)、共通評価指標を取り入れて計画を策定しています。計画の作成にあたっては、国保連合会や保健事業支援・評価委員を含めた検討会議にて検討し、すべての市町村を対象としたヒアリングを実施しました。ヒアリングでは、第2期計画を共通ひな形の「計画全体シート」に落とし込み、第3期計画に向けた修正案を県で作成し、それをもとに市町村との意見交換を進めました。国保連が従来から使用していた研修会の様式の一部を共通ひな形に取り込むことで、市町村が研修に取り組んだ内容がそのまま計画に生かせるやり方としました。

県として標準化の目指すところは、市町村(国保)の保健事業の底上げと位置づけました。この考え方は方向性がぶれないように繰り返し市町村や関係者と共有し進めました。

共通の評価指標の設定では、設定理由や指標の分子・分母の定義、データ取得時期を明示しました。目標値は健康増進計画や医療計画等との整合性も図りました。

これらの市町村支援を通じて一貫性のある支援が可能になりました。国保連の研修会の学びを実務に生かすことが出来たのは、支援のなかでも重要なキーになりました。市町村とともに第2期計画を振り返り課題を共有できたことにより、県は市町村と一緒に取り組む立場としての歩み寄りができました。市町村からは県から共通ひな形や共通評価指標を示してもらって有難いという声も聞かれました。

標準化の取り組みは道半ばで、これからが大事なステップと捉えています。共通の評価指標のモニタリングと分析、成果を上げている取り組みの知見の抽出、成果のあがらない要因に対する対応が課題で、来年度以降、意見交換会を実施する予定です。いずれは、保険料水準の統一を見据えた市町村格差の縮小と保健事業の進化を目指していきたいと考えています。

健康課題を解決するデータヘルス計画策定

坂本真優様

(山梨市健康増進課 主任)

第2期計画の最終評価では、計画内に評価指標や目標値の根拠について詳細な記載がなく苦労しました。第3期計画では計画を初めて読む人、市民の方でも読んでわかるような計画にしたいという思いで作り始めました。県のヒアリングで課題を整理したところ、市の健康課題や保健事業を通じて何を解決したいのかが不明瞭であることがわかり、今回の計画の標準化ではそれらを解決できたのが市として最も大きな収穫でした。県から共通の計画様式、共通の評価指標、目標値の考え方を示してもらえたことで、計画策定の流れや計画の構成が把握しやすくなりました。県内で同じ様式であることから、他の市町村との比較もしやすく参考になりました。

KDBの分析や質的データの抽出などが難しかったのですが、作業を通じて健康課題がより明確になり、必要な保健事業や取り組みが見えてきたように思います。

今回の計画策定を通じてCKD対策や筋骨格系疾患の対策が薄いことがわかりました。健康増進計画との整合性もとりながら必要な事業を検討していきたいと思います。

講評

厚生労働省保険局国民健康保険課課長 笹子宗一郎様

第3期データヘルス計画の策定では、共通の計画様式や共通の評価指標を設定するなど標準化に取り組むことで、都道府県や国保連合会において市町村を俯瞰的に比較でき、課題の把握や客観的な評価が可能になるという方向が示されました。わが国では人口減少が進み、地域資源も限られてきています。地域包括システムの推進では、分野横断的な目標の共有が大きな課題です。厚生労働省でも関係施策の周知や保険者努力支援制度の活用、評価指標のあり方の検討などを引き続き進めていきたいと考えています。国保関係者におかれては関係機関との連携・協力を深め、市町村における健康課題の解決に向けて尽力いただきたいと考えています。

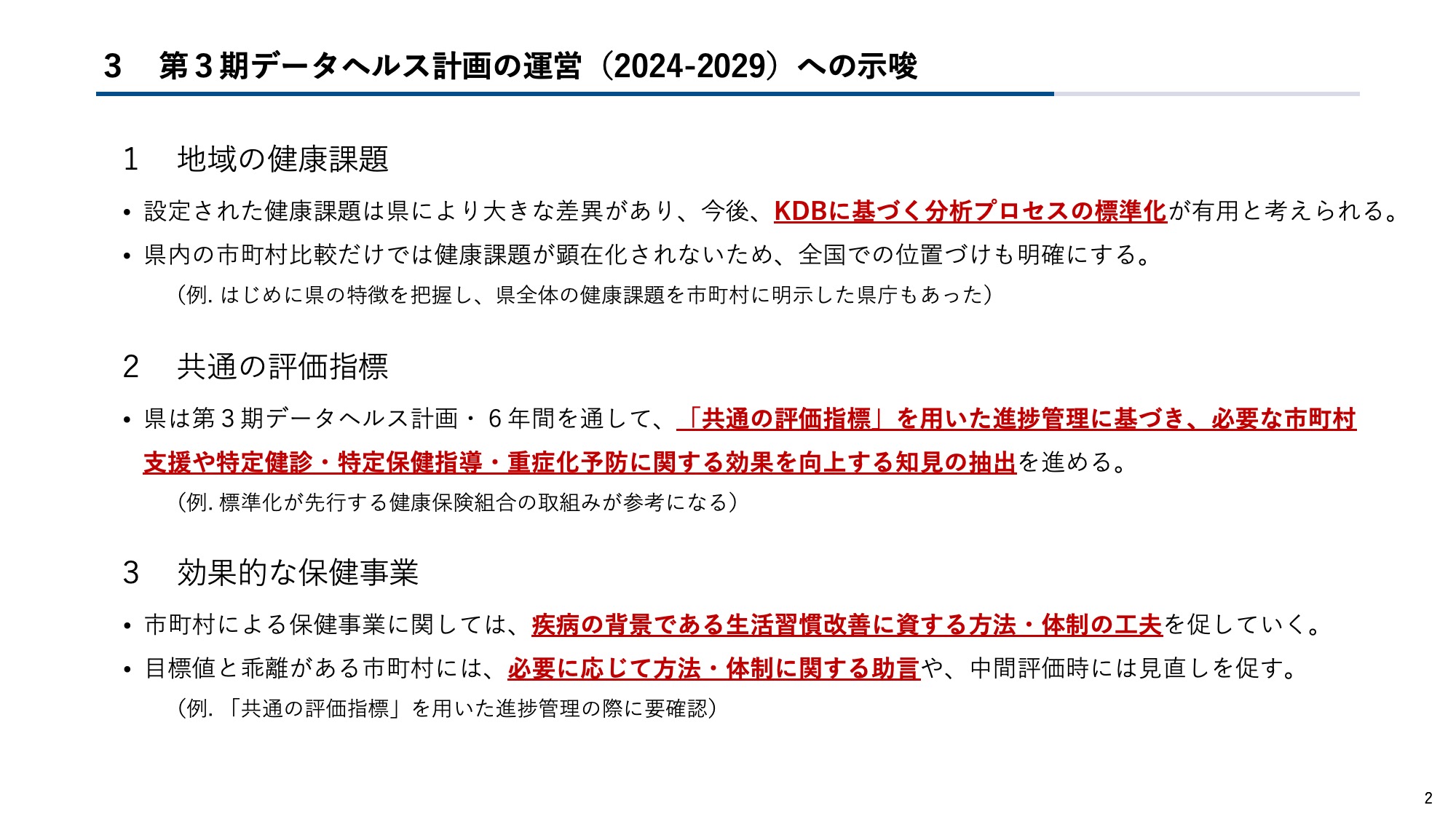

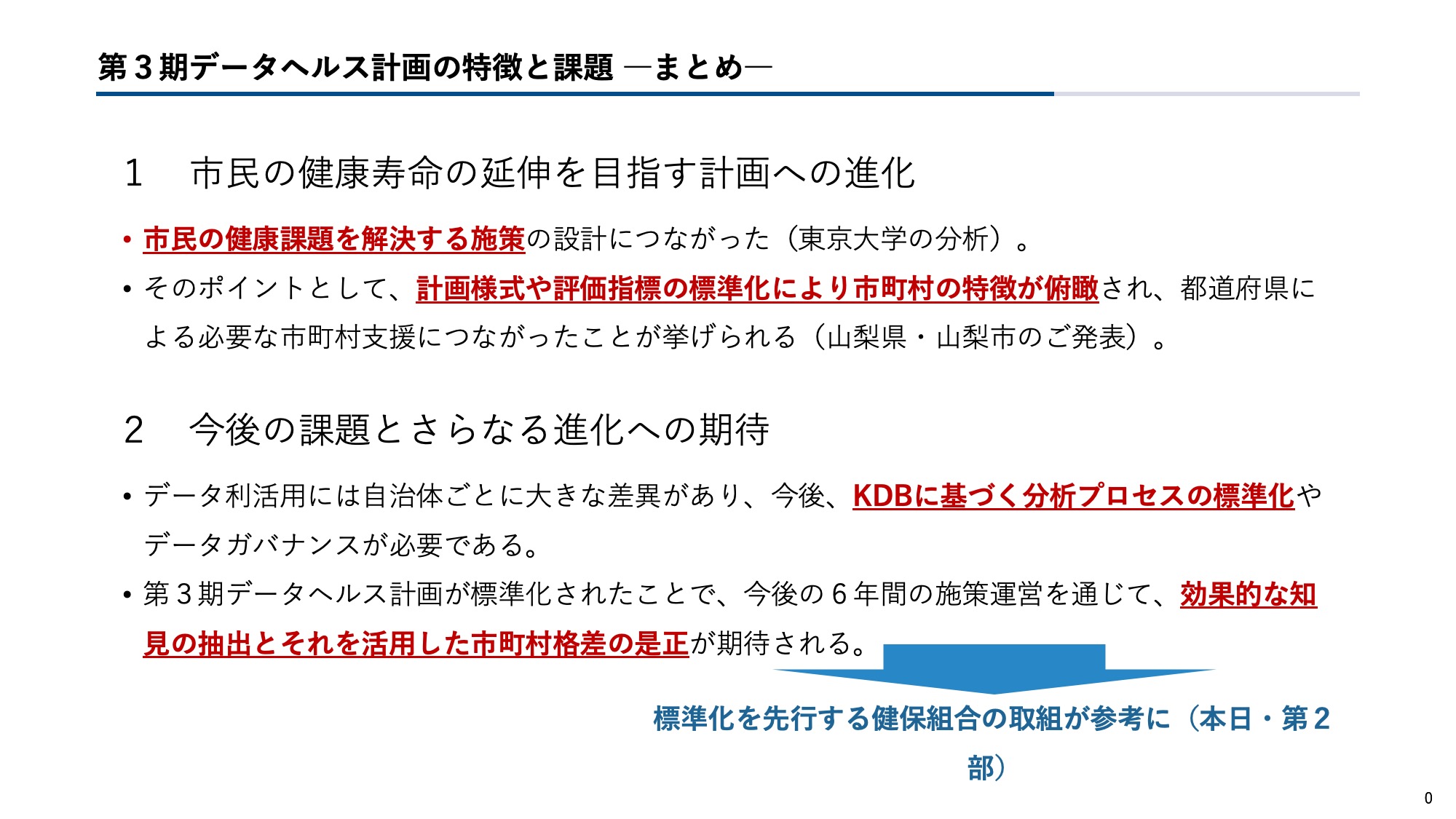

第1部のまとめ

東京大学特任教授 古井祐司

第3期データヘルス計画による標準化を通じて、市民の健康課題を解決する施策に進化しています。今後は、施策運営を通じた効果的な知見の抽出、それらを活用した市町村格差の是正が期待され、KDBに基づく分析プロセスの標準化やデータガバナンスを進めることが重要です。

右:笹子宗一郎様(厚生労働省保険局国民健康保険課課長)

左:古井祐司(東京大学特任教授)

第2部 実効性ある保健事業の実現に向けて

中尾杏子

(東京大学特任研究員)

◆発表 標準的な計画様式、保健事業様式から得られる知見

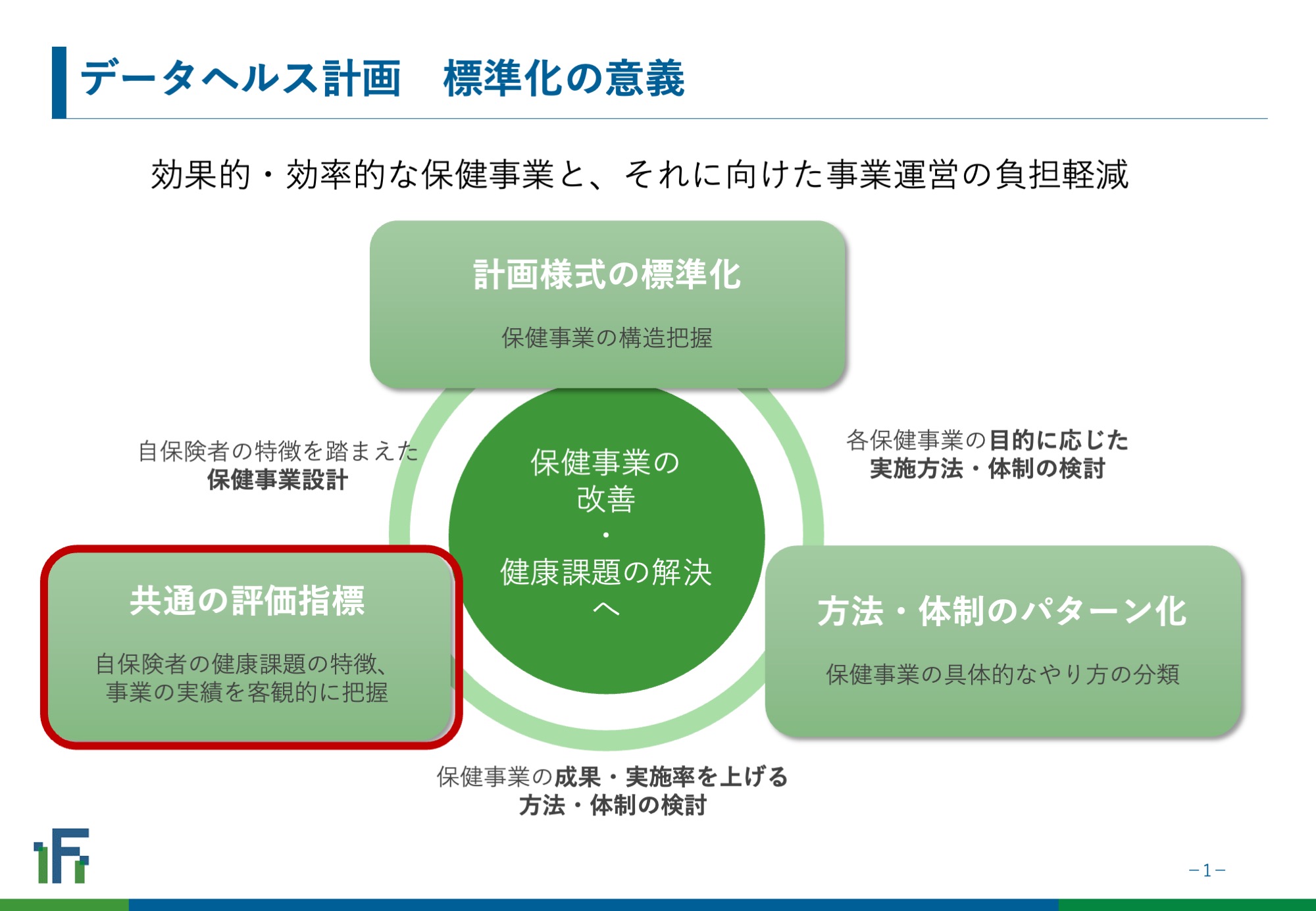

データヘルス計画の標準化の進捗は保険者によって異なり、健康保険組合が先行して進んでいる状況です。全国の健康保険組合は、東京大学が開発した「データヘルス・ポータルサイト」(2022年から社会保険診療報酬支払基金に移管)を利用して、第2期の見直しや第3期の計画策定を行いました。標準化によって保健事業の改善や健康課題の解決が可能になり、効果的・効率的な保健事業と事業運営の負担軽減につながることが期待されます。

健康保険組合で設定された共通の評価指標を用い、保険者単位でアウトプット・アウトカムを分析しました。これまで保健事業は実施率向上(アウトプット)が重視され、事業の成果(アウトカム)が二の次になりがちな傾向にあり、今後は保健事業の成果を上げる構造を分析する必要があります。分析の結果、特定保健指導の実施率と改善率の双方を上げていくことが、メタボリックシンドローム該当者割合を減少させるのに有用との示唆が得られました。

次に、標準化によって保健事業の知見を集約・体系化する目的で、東京大学では「保健事業カルテ」という様式を開発・運用しています。この様式では、アウトプット・アウトカムを定量的に図る指標とそれに対応した工夫を記載します。

分析の結果、たとえば被扶養者への特定保健指導の実施方法として、健診当日の周知・勧奨や初回面接といった健診当日の働きかけを行っている組合のほうが特定保健指導の実施率が高い傾向で、その中でも多くの工夫がなされていることがわかりました。またリピーター(繰り返し特定保健指導の対象となる人)への働きかけも、飽きさせない効果的なプログラムになるよう指導内容・方法が工夫されていました。

データヘルス計画様式の標準化により保健事業の構造把握がしやすくなり、健康課題の解決に資する事業設計がしやすくなります。共通の評価指標による実績の把握や各担当者の経験知を蓄積することで、効果的な方法や具体的な対策が見えてきます。今後は、保険者を横断したノウハウの共有も期待され、標準化は医療保険者全体の質の向上につながると考えられます。

第2部のまとめ

井出博生

(東京大学特任准教授)

データヘルス計画は全国民を包括する予防・健康づくりの新たな仕組みです。データヘルス計画をプラットフォームにして健康寿命の延伸、持続可能な医療保険制度を作るのが大きな目的です。

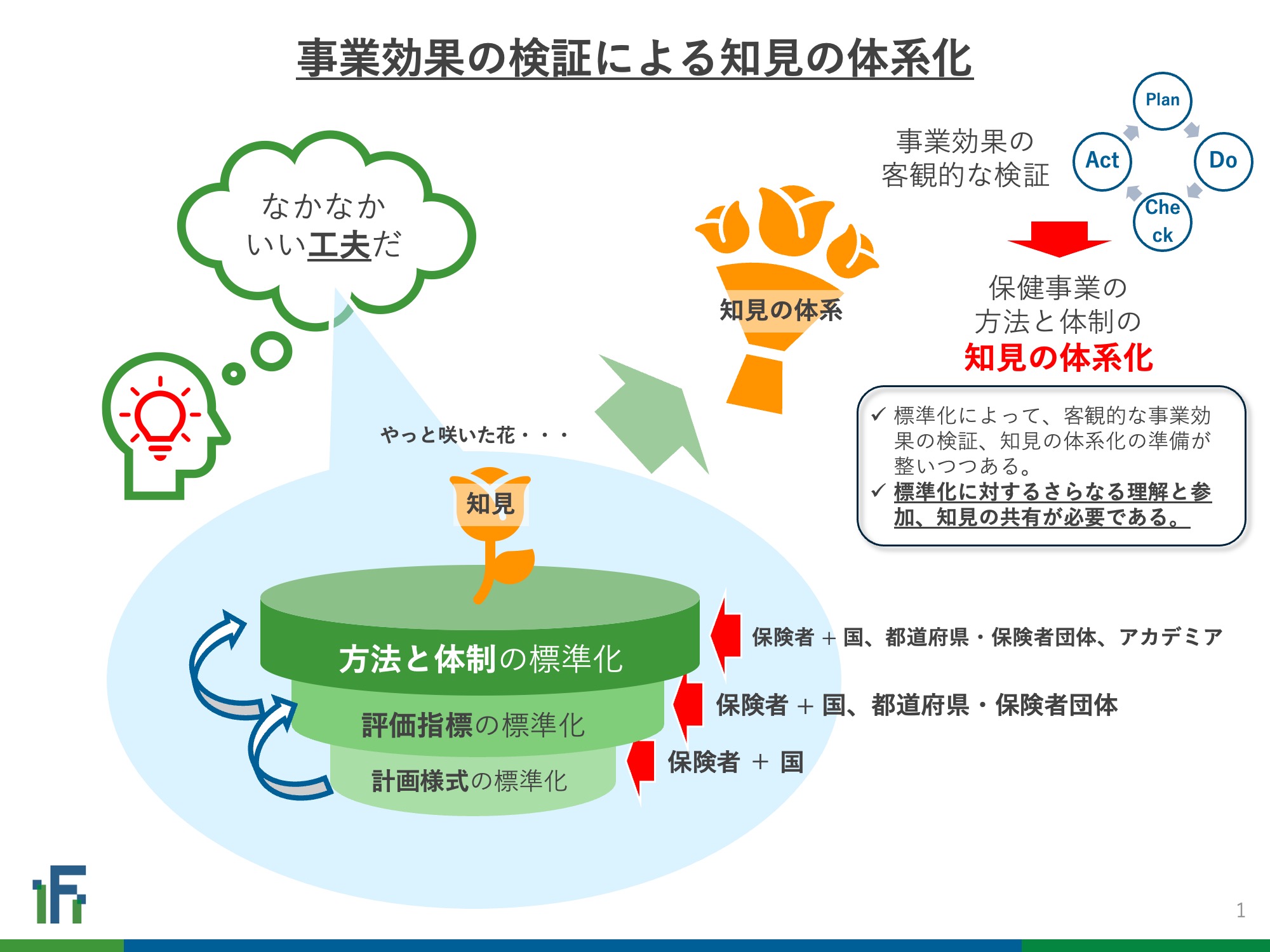

第1部、第2部の報告にもあったように、はじめに計画様式の標準化の上に共通の評価指標が、さらにその上には保健事業の方法・体制の標準化が乗っていきます。小さな知見は小さい花かもしれませんが、事業効果の検証による体系化によってそれを大きくしていきたいと考えています。

この動きを加速するには医療保険者の制度をまたいで、多くの関係者の理解や参加によって知見を共有することが重要です。標準化で何を目指すかを忘れず、今後の活動をご一緒させていただければ幸いです。

※ホームページの記事、写真などのコンテンツの著作権は、国立大学法人東京大学 未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット、制作者ならびに情報提供者に帰属します。