東京大学×健康投資推進協議会.

中小企業における見える化された健康投資シンポジウム

(2023年2月14日開催)

令和5年2月14日(火)、東京大学未来ビジョン研究センターデータヘルス研究ユニットは、「中小企業における見える化された健康投資シンポジウム」と題したシンポジウムをオンサイト(東京大学伊藤謝恩ホール)とウェビナーで開催(共催/健康投資推進協議会)。中小企業経営者を含む企業をはじめ、自治体、商工団体、健康経営アドバイザーなど200名の皆様にご参加いただきました。

このシンポジウムでは、従業員等の健康管理をコストではなく将来に向けた投資として捉える「健康投資」について、中小企業経営者による実践事例や専門家の意見をもとに考察しました。関係する皆さまの事業運営にお役だていただければ幸いです。

Q-stationでは、このシンポジウムの内容をダイジェストでお伝えします。

*第三部パネルディスカッションは動画でもご覧いただけます。

*第三部 パネルディスカッション~健康投資における中小企業への効果 動画

健康投資推進協議会代表・豊田将之氏の挨拶に続けて、来賓として経済産業省からのご挨拶、東京大学未来ビジョン研究センターによる基調講演、「健康投資」を推進する経営者や専門家による事例紹介、およびパネルディスカッションを行いました。

*以下、敬称略

来賓あいさつ

「健康経営施策の推進について」

徳増 陽

(経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課)

経済産業省では、健康経営に取り組む法人の見える化(健康経営優良法人制度)を2016年度に創設(健康経営銘柄の選定は2014年から)。同制度における認定法人数は、大企業・中小企業とも年々増え続けています。中小企業の場合は保険者とともに「健康宣言」を出していただきますが、その企業数は昨年度(2022年度)約12万社まで拡大しました。

本省が9年ほど健康経営推進に取り組むなかで見えてきた効果は、次の通りです。①資本市場においては、健康経営の取り組み状況を投資家向けに発信する企業が増加し、機関投資家が投資先企業の健康経営を評価する動きが拡大。②労働市場においては、採用活動などで健康経営を活用する企業が増加。③そのほか、サプライチェーンにおいて取引先企業の健康経営を支援する取り組みが拡大、各地域において企業の健康経営を支援する自治体や金融機関が増加――といった効果です。具体的には、②の場合、ハローワーク求人票のなかで健康経営優良法人のロゴマークが利用可能になり、③の場合、自治体での顕彰制度や公共調達加点など、金融機関での融資や保証料の優遇といったインセンティブが働くことが挙げられます。なお、認定を取ることで得られるメリットの最新の例としては、令和5年1月の公募から、加点項目として健康経営優良法人に認定された事業者であることが追加された、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」があります。

今後の健康経営の展開としては、大きく3つ考えられます。①健康経営の取組の可視化と質の向上、②新たなマーケットの創出、③顕彰制度運営事務局の自立化です。①では、過去の申請書や調査票を分析し、健康増進、生産性・エンゲージメント向上といった適切な指標の検討を行っていきます。②では、健康経営を実践する企業にサービスを提供する事業者の支援や、国際展開の推進も検討課題となっています。③では、例えば今年度から、制度運営の補助事業者に日経新聞社を採択していますが、そのように制度運営に民間ノウハウを活用し、持続可能な取り組みとしていくことも進めております。健康経営優良法人の認定を取得することで企業にとってメリットとなる施策を、関係省庁や民間事業者などと連携しつつ、一層増やしてまいります。

基調講演 第一部

「健康投資がもたらす経営の持続可能性

Healthcare for Sustainable Development(HSD)という考え方」

古井祐司

(東京大学特任教授)

先読みが難しく経営戦略を立てにくい一方で、イノベーションを起こしやすいVUCAの時代において、経営を持続可能なものとするには何が必要か――マネジメントの役割が「①自らの組織に特有の目的と使命を果たす、②仕事を生産的なものにし、働く人を活かし成果を上げる、③社会課題の解決に貢献する(P・F・ドラッカー)」とされるように、企業が存続・成長するためには、SDGsの視点で経営を見直すことが必要であると考えられます。

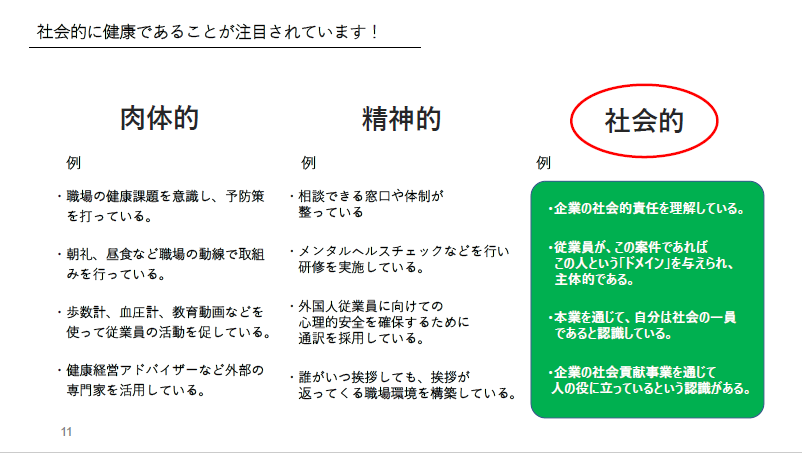

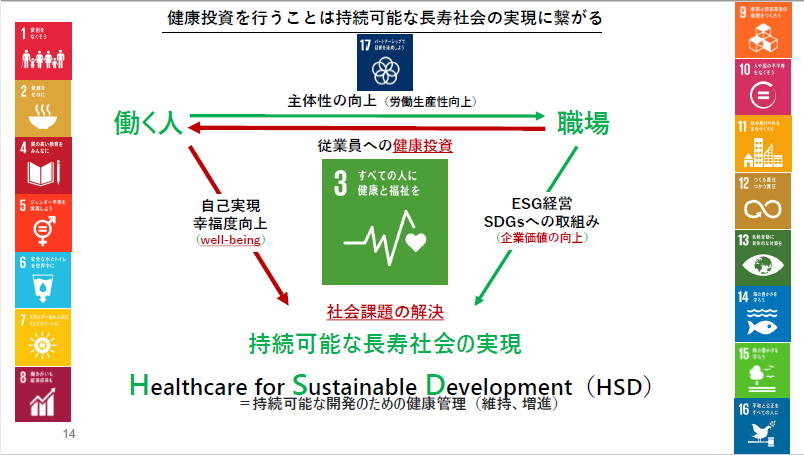

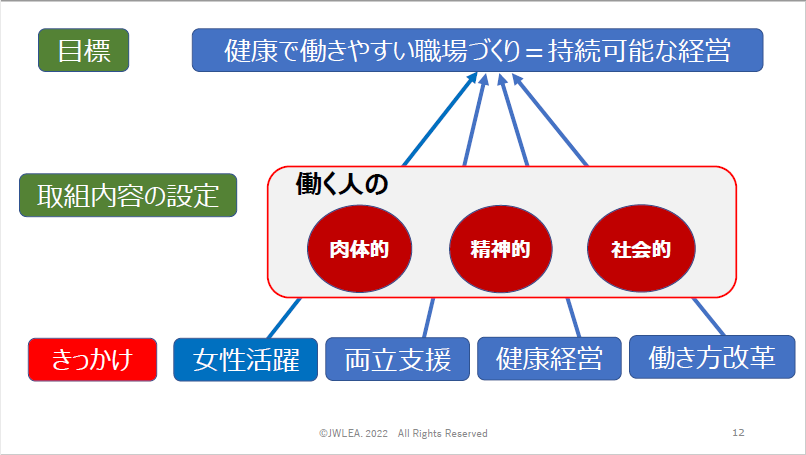

経営に有効なSDGsには様々ありますが、何よりも「働く人を活かすこと=働く人の健康(Goal3すべての人に健康と福祉を)」が土台です。この「働く人の健康」とは、WHO憲章で採択されたとおり「肉体的、精神的、そして社会的に満たされている」ことです。つまり「経営の成長と持続は、働く人の健康そのものである」として、私たち健康投資推進協議会のワーキンググループでは、「Healthcare for Sustainable Development【HSD】/持続可能な開発のための健康管理(維持、増進)」という考え方を採択しました。

HSDは、経営者が経営を持続させるため、従来の「健康コスト」を「健康投資」として経営戦略に取り入れるという発想の転換を促すものです。例えば、「働く人を第一に考えていることが伝わっているか」、「いきいきと勤められる企業か」、「企業の社会的責任を明確にしているか」、「自己成長のための平等な教育機会があるか」、「心理的安全性が担保できる職場であるか」など、社員のエンゲージメント向上につながる施策を「健康への投資」として経営戦略に取り入れることなどが挙げられます。そのように、働く人の「肉体的」「精神的」「社会的」健康を、経営戦略の重要な要素として考えることが、HSDのベースです。

※以下は、私たちワーキンググループが規定した、「肉的的」「精神的」「社会的」な健康の一例です。

企業が働く人のための「肉体的」「精神的」な健康に取り組むことで、超高齢化社会における日本が抱える様々な社会課題の解決に寄与できますし、働く人が生涯活躍し続けるための基盤構築もできます。また、「社会的」な健康に取り組むことで、日々の仕事を通じてSDGsの解決に貢献でき、社会とのつながりや仕事の誇りなどを実感できるといった効果をもたらし、働く人それぞれのWell Beingが向上していくことも考えられます。

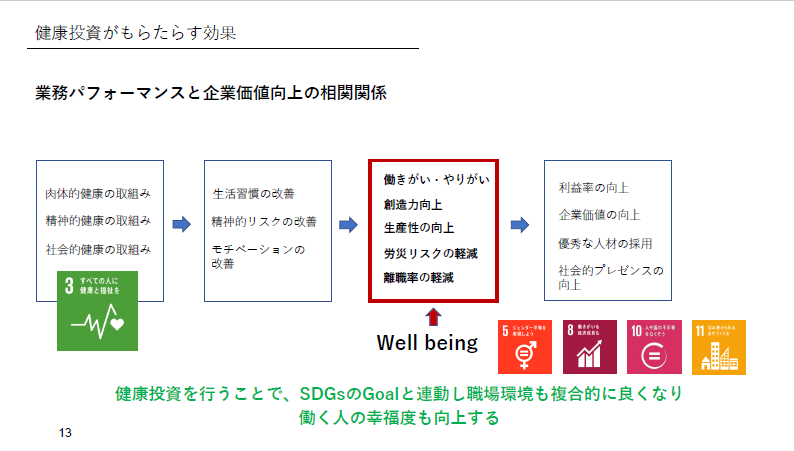

このように健康投資と経営の持続可能性は、「企業と働く人がともに持続的に成長するスパイラル」によって成り立つものであると捉えることが重要です。健康投資に伴って、従業員等は仕事のやりがい、職場環境の充実、自信を持って仕事をするといったことが可能になり、そうした取り組みを「自社の外」に向けて開いていくことで、社会からの評価が得られます。するとその企業には優秀な人材が集まり、その人たちがやる気を持って取り組むので、売り上げや利益率はアップし、社会的なプレゼンスも向上するといったスパイラルです。以下の図で、「業務パフォーマンスと企業価値向上の相関系」を示しました。なおこの図から、一つの仮定として「社員のWell Bingを評価指標として導入する」といったアイデアも導きだせます。

健康投資は「働く人の健康」が第一義です。企業が健康投資を行い、SDGs経営・SDGsに取り組む過程で、働く人の主体性が向上し、そのWell Beingが高まっていく。この継続的な循環活動によって、持続可能な長寿社会の実現という社会課題の解決につながる――それが、まさにHSDの考え方です。

基調講演 第二部

「中小企業における健康投資に関するアンケート調査」報告

村松賢治

(東京大学未来ビジョン研究センター受託研究員)

◆健康投資に関する問題意識と仮説

経済産業省所管の健康経営優良法人認定の申請数は年々増加傾向にある一方、中小企業全体の申請数は0.3%に留まっています。健康経営など持続可能な成長に向けた施策を実施する企業と、これから実施する企業では、何が異なるかを明らかにした調査結果をご報告します。本調査にあたり、健康投資推進協議会のワーキンググループや専門家との議論をもとに、「持続可能な成長に向けた施策を実施している中小企業の特徴」として、下記の4つの仮説を立てました。

- 仮説① 経営者に外向きの意識・行動がある。地域社会や地域の関係機関、専門家とのつながりを大切にしている。

- 仮説② 経営者が視座を高めるための学びを行っている。

- 仮説③ その学びを社内に還元し、社員にも新たな学びの機会を提供している。

- 仮説④ 社員がいきいきと働ける職場環境・組織風土づくりへの思いが強い。

【アンケート調査 概要】

例)健康経営優良法人の認定取得の状況など

*関連要因を測定する項目:

- ・経営者の外向きの意識 例)地域社会への貢献に対する意識など

- ・経営者の外向きの行動 例)業界や商工会・商工会議所などの社外活動に積極的に参加等

- ・経営者の学ぶ姿勢 例)過去5年間の学習経験

- ・社員に対する学びの提供 例)社員の能力開発計画や方針の有無など

- ・社員がいきいきと働く職場環境・組織風土づくりへの意識

◆アンケート調査の結果と分析[抜粋]

健康宣言の有無、自治体や保険者の健康経営認定、健康経営優良法人認定の取得、「くるみん」や「えるぼし」などの取り組みを1つ以上実施する企業は全体の28%。この28%の企業を健康経営などの非財務評価の改善に向けた取り組みを実施する企業と定義しました。

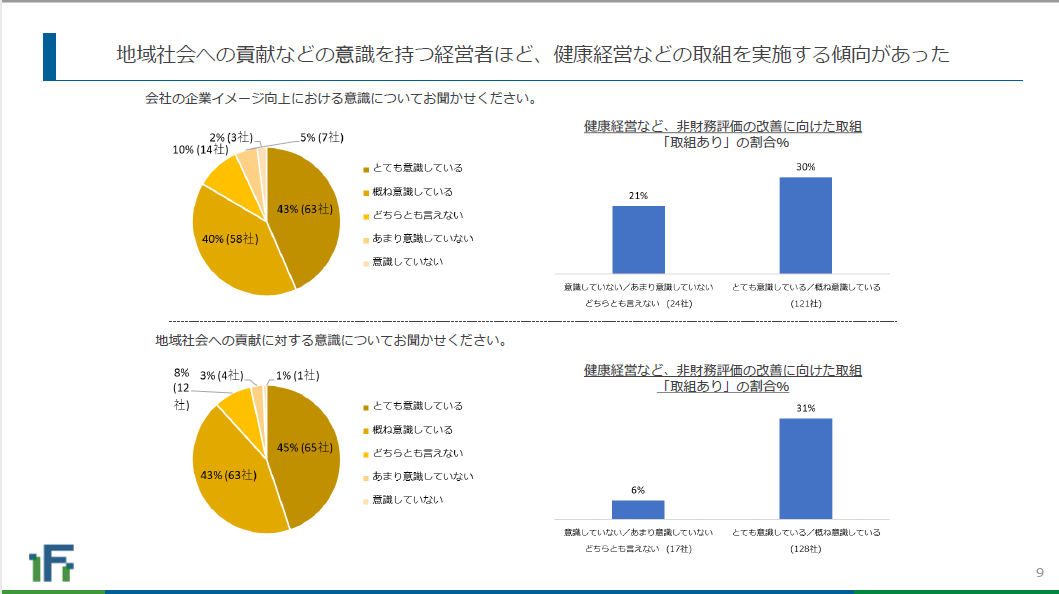

仮説①の検証

まず、経営者の外向きの意識に関する調査です。「企業イメージ向上における意識」と「地域社会への貢献に対する意識」について、「とても意識している/概ね意識している」と回答した企業ほど、健康経営などの取り組みの実施率が高い傾向でした。

また、経営者の外向きの行動に関する調査では、「業界団体や商工会議所などにおける社外活動への参加」「信頼できる社外の経営者などから助言やアドバイスを受けている」「地域社会の一員として地域での行事や催事への参加」「地域の価値を高めるためのプロジェクトへの参加」について尋ねました。

その調査結果から、社外活動への積極的な参加や社外の経営者などの助言を受けるといった、社外とのつながりを大切にする経営者、地域の価値を高めるためのプログラムに参画する経営者ほど、健康経営などの取り組みを実施する傾向にありました。その傾向は、地域の価値を高めるためのプロジェクトへの参加について、より顕著で、「積極的に参加する」に肯定的な回答をした89社のうち、35%もの企業が健康経営などの取り組みを実施していることが確認できました。

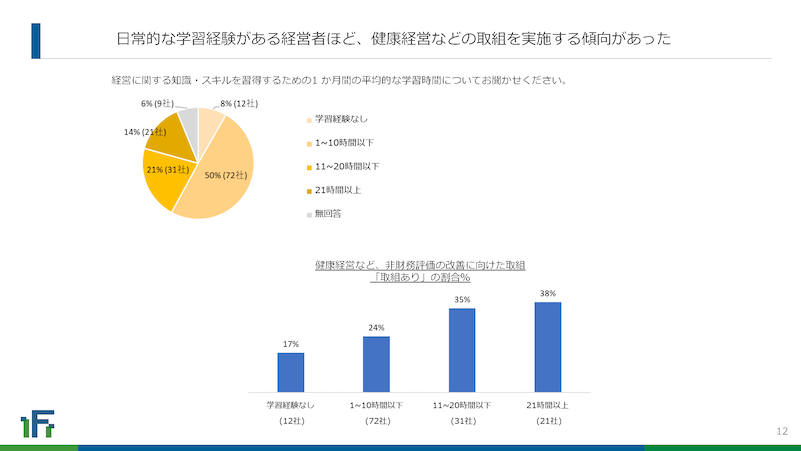

仮説②の検証

次に、経営者の学ぶ姿勢に関する調査です。約半数の経営者が、1カ月あたりの平均的な学習時間1~10時間以下であるのに対して、健康経営など非財務評価の改善に向けた取り組みを実施している企業の経営者の学習時間は、11~20時間以下と21時間以上を合わせて73%という結果になりました。つまり、経営に関する知識・スキルの習得など日常的な学習経験がある経営者ほど、健康経営などの取り組みを実施する傾向にあると言えます。

また、この5年間で最も効果的と感じた取り組みについて尋ねたところ、研修・セミナーを主催する民間企業の取り組み、業界団体や同業者のネットワーク、地域の経営者のネットワークといった順番になりました。このうち健康経営など非財務評価の改善に向けた取り組みを実施する企業の43%が、「商工会、商工会議所、青年会議所などの公的支援機関での学習が最も効果的」と回答しています。

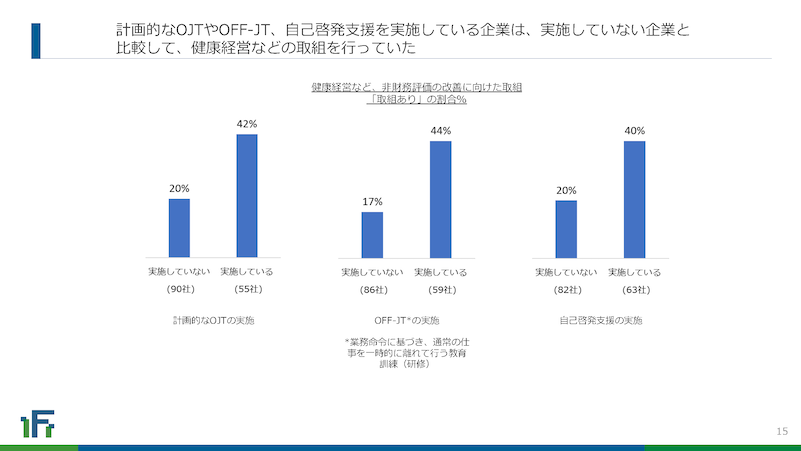

仮説③の検証

社員に対する学びの提供と健康経営などの取り組み状況の関連を調査しました。社員の在職年数や職責に応じて、明文化された能力開発計画や方針が整備された企業は、それ以外の企業と比較すると、健康経営などに取り組む割合が48%と、高い結果になりました。計画的なOJTやOFF-JT、自己啓発支援の実施があると回答した企業についても、同様の結果となりました。

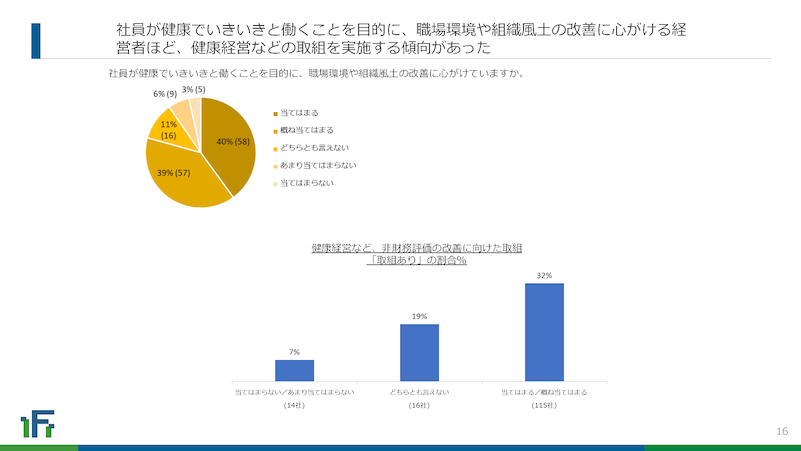

仮説④の検証

最後に、社員がいきいきと働く職場環境・組織風土づくりへの意識と、健康経営などの取り組み状況の関連を調査した結果をご紹介します。改善を心がけていると回答した企業は約80%。このうち32%の企業が、健康経営などの取り組みを実施しています。さらに、SDGs・健康経営などの取り組みに関する担当者やリーダーの選定、避難訓練の機会がある企業は、行っていない企業と比較して、健康経営などの取り組みの実施が高い傾向です。

◆関連事例―新潟県福祉保健部健康づくり支援課の場合

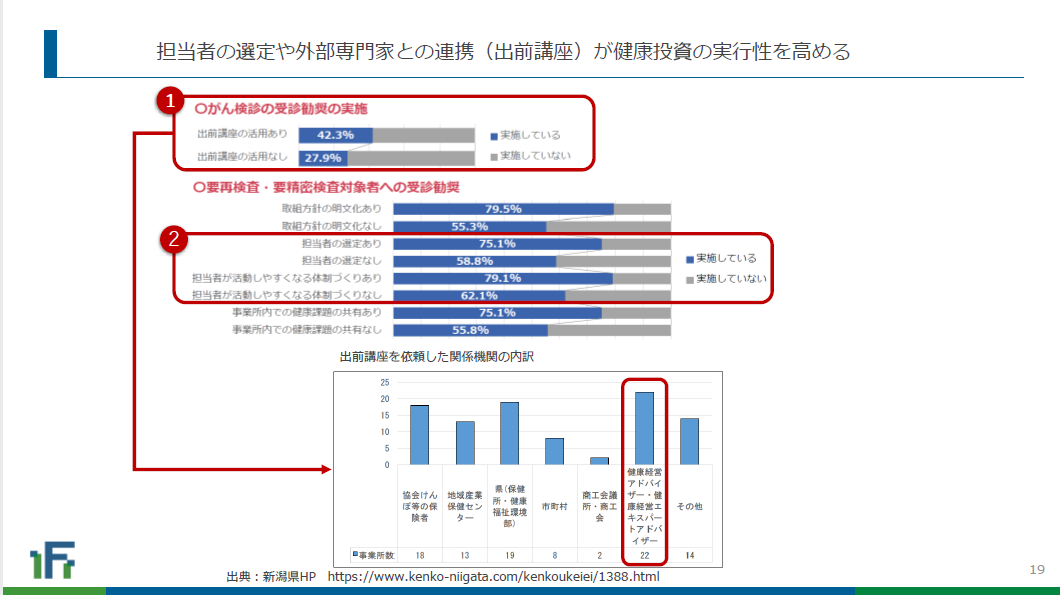

職場環境・組織風土づくりと健康投資の実効性の関連性を掘り下げるため、新潟県健康づくり支援課の協力で調査を実施しました。新潟県健康経営推進企業のうち50名未満の事業所を対象に調査したところ、健康経営を実施する企業の約80%の企業が健康経営などの取り組みに関する担当者を選定していました。また、外部の専門家との連携(出前講座)がある企業は43%で、外部機関による出前講座などの活用は34%の企業が実施していました。

担当者の選定や外部専門家との連携(出前講座)の有無と、がん検診の受診勧奨など健康施策状況との関連性も検証しました。結論としては、担当者の選定や外部専門家との連携など、社外とのつながりや担当者が活動しやすい体制づくりを行っている企業では、がん検診の受診勧奨、要再検査・要精密検査対象者への受診勧奨の実質率が高いなど、健康投資の実効性が高まるという結果が得られました。

◆今後求められる経営者への働きかけ(HSDの推進策)

今回の調査結果より、健康経営など持続可能な成長に向けた施策を実践する中小企業の経営者の特徴は以下の通りでした。

1.経営者の外向きの意識と行動

経営者が、地域社会への貢献に対する意識を持ち、地域価値の向上に向けたプロジェクトに参加していた。業界や商工会・商工会議所などの社外活動への参加、社外の経営者などからアドバイスを受けるといった、「社外とのつながり」を大切にしていた。

2.経営者の学ぶ姿勢

経営者自身が、1カ月あたり平均10時間ほど学びの時間を持っていた。最も効果的な学習機会は、商工会、商工会議所、青年会議所などの公的支援機関における学習を選択する傾向が見られた。

3.社員に対する学びの提供

社員の在職年数や職責に応じた能力開発計画があり、OJTに加えて、OFF-JTや自己啓発支援の実施など、社員に対して学びを提供する制度が整っていた。

4.社員がいきいきと働く職場環境・組織風土づくりへの意識

社員が健康でいきいきと働くことを目的に、職場環境や組織風土の改善を心がける傾向が見られた。例えば、社内にSDGs・健康経営などの取り組みに関する担当者やリーダーを置いている、災害時の対応や避難訓練をする機会などがあるといった、持続可能な発展に向けた組織づくりが成されていた。

最後に、今後さらに、健康投資の取り組みを推進するために必要な、経営者への働きかけについて提言します。

①経営者の外向き志向を促進すること。商工会議所など外部の関係機関を通じて、経営者同士、または経営者と外部専門家との交流を促す。

②経営者が社外で学び、社内に還元する。そして、社員の学びにつなげる。

③健康経営などの施策を担当する社員に、経営者の思いを伝え、その社員をリーダーとして施策の企画・実施を推進する。

例えば本日のシンポジウムのような場で、経営者がHSDや 健康経営の概念を学んだ際には、その学びを社内に持ち帰り、担当社員に施策の目的などのエッセンスを伝える。担当社員は、健康経営アドバイザーなどの専門家に問い合わせ、健康経営のノウハウを学び、具体的な施策を企画して実施する――このように、経営者が社外で得た情報や学びを社内に還元しつつ、社内の人材育成と健康投資を推進、その双方を高めていくことが、今後求められる経営者への働きかけであると考えております。

パネルディスカッション 第三部

健康投資における中小企業への効果

「持続可能な企業」であるために、健康投資を通じて企業はどのように変われるのか、そのポイントについてなど、経営者・社員の方々から実践事例と効果、失敗談についてお話しいただきました。さらに、そうした実現を支援する専門家から、中小企業の現状と課題、支援の際のポイントなどについてお話しいただきました。

ファシリテーター

古井祐司

(東京大学特任教授)

登壇者

西岡徹人

(SUNSHOW GROUP三承工業株式会社 代表取締役)

登壇者

寺田有希実

(SUNSHOW GROUP三承工業株式会社ブランド推進室室長)

登壇者

岡部栄一

(株式会社ヤマヲ 専務取締役/一般社団法人SDGsプラットフォーム理事)

登壇者

髙野美代恵

(オフィスME 社会保険労務士事務所/一般社団法人日本ワーク&ライフエンゲイジメント協会)

登壇者

末吉光太郎

(みずほフィナンシャルグループ兼みずほ銀行 サステナブルビジネス部 副部長 法人業務部 サステナブルビジネス企画室長)

●三承工業株式会社(SUNSHOW GROUP)

本社:岐阜市。創業:1999年。社員数:約70名。主な事業:新築工事・建築工事・リフォーム工事、土木工事業、管工事業等。

発表者

西岡徹人(SUNSHOW GROUP三承工業株式会社 代表取締役)、

寺田有希実(SUNSHOW GROUP三承工業株式会社ブランド推進室室長)

●株式会社ヤマヲ

本社:立川市。創立:1948年。社員数:約650名(パート・派遣含む)。主な事業:麺類・惣菜製造業

発表者

岡部栄一(株式会社ヤマヲ 専務取締役/一般社団法人SDGsプラットフォーム理事)

■三承工業株式会社(SUNSHOW GROUP)取り組みの紹介

西岡徹人(SUNSHOW GROUP三承工業株式会社 代表取締役)、

寺田有希実(SUNSHOW GROUP三承工業株式会社ブランド推進室室長)

西岡:当社は「すべての皆様に感謝の心で 愛情と想いやりのある 人・物創り」という経営理念を基盤に、社会課題の解決を経営戦略の中核に置き、様々な取り組みを行っております。2018年には第2回「ジャパンSDGsアワード」特別賞、 2021年には第7回「ジャパン・レジリエンス・アワード(強靭化大賞)」準グランプリと最優秀賞をW受賞しました。なお、2018年の「ジャパンSDGsアワード」受賞は建設業で初受賞となります。

まず、当社の健康投資に関する歩みをご紹介します。「精神的」な健康を育むため、風土改革(2012年)と女性活躍(2015年)、「肉体的」な健康を育むため、健康投資(働き方改革(2016年)、「社会的」な健康を育むため2018年からSDGsに取り組んでいます。

2012年からの取り組みにより、2022年時点で、次のような結果が得られています。

- ・女性スタッフ率 14%→56%

- ・外国人スタッフ率 0%→10%

- ・職場復帰率(産休・育休取得後)0%→100%

- ・カンガルー出勤(子ども連れ出勤)0%→65%

- ・離職率 53%→1.6%

- ・社員数 約3倍

- ・役員・社員年収 1.35~2倍

- ・売上 約4倍

取り組み前(2012年以前)の当社は、ハラスメントの横行や、下がらない離職率などの問題が山積する、いわゆるブラック企業でした。私自身が民間研修機関や青年会議所などで研修を受けたことを契機に、当社の現状把握や計画作成、実践の重要性を初めて認識。経営者としての自身のあり方を見直すとともに、社内に学びを共有するべく、行動を起こしていきました。例えば、それまで習慣のなかった朝礼を開始。「ありがとう」という気持ちを示す朝礼にして、笑顔で社員に接することを実践しました。前日まで「おい、こら!」と呼び掛けていた私が、急に笑顔で接したため、社員は相当困惑したようです。また、研修で「トイレを素手で掃除すると会社が良くなる」と聞いてくれば、自分で毎朝、素手でトイレ掃除を開始。社員からは「社長がおかしくなった」などと言われながら、「社長の器以上に組織は大きくならない」と学び2~3年継続しました。しかし社内の不平・不満・反発・拒否反応は一向になくならず、「風土改革なんてやめてください」と。途中、私が脳梗塞を患い、入院する事態に。退院後、「私一人の力では、これ以上のことはできないから助けてくれないか」と、事務職アルバイトだった寺田さんに白羽の矢を立てました。それが、当社が変わるきっかけとなりました。

寺田:社長に言われてはじめてみたものの、私一人では非常に困難でした。例えば、簡単にできると思ったノー残業デーでは、定時に消灯して帰宅を促したところ、「帰った後、誰がこの仕事をやってくれるんだ」「残業代がなくなったら給料が減る」と怒る社員と、言い合いになることもありました。

その状況を見かねた女性社員数名が声をかけてくれて、社内の課題解決を行う委員会「チーム夢子」が立ち上がりました。チーム夢子では、女性を中心とし、女性も働きやすい職場環境整備、ノー残業デーの策定、男女トイレの分離、キッズルームの整備などを実行してきました。風土改革や女性活躍推進を行うチームという認知が社内から得られたこと、改革推進に必要な権限をチームに移譲してもらったことなどで、取り組みを進めることができました。

そもそも当時、社内交流がまったく足りていませんでした。仲間の人となり、お互いの仕事・家庭の状況も知らないままでしたから、「環境を良くしたい」というこちらの思いは伝わらず、社員の理解や合意がうまく得られなかったのです。そこで、まず行ったのは、コミュニケーションの量と質を高めることでした。スポーツ大会や書道教室などの課外活動を企画・実施しました。すると、仕事ではわからなかった仲間の得意なことに気づけたり、お互いを知ることで精神面が安定して仕事がはかどったりと、一人ひとりの気持ちが明らかに変化していきました。各自が前向きになれて、学びの共有(社内勉強会)も実施できるようになりました。コミュニケーション、SDGs、働き方改革、女性活躍など、社員それぞれが担当分野を持ち、学んだことを社内で発表・共有することを現在も行っています。

こうした機会が増えるに従って、様々な社員が職務領域を超えて、事業プロジェクトに参画するようになりました。「働くママプロジェクト」が、その一例です。女性支援団体や、働くママ・育児ママの意見を取り入れ、母親目線の機能や間取りを取り入れたモデルハウスを建築。現在、当社ブランドのローコスト住宅として販売しています。こうした成功体験が積み重なり、一人ひとりが「社内から社外へ」目を向けるようになりました。女性活躍や働き方改革から始まった取り組みが、健康投資につながっていくわけです。

社内環境が少しずつ改善され、みんなが働きやすくなり、生きがい、やりがい、働きがいのある職場に変化していった結果、次のステップとして、各事業部・部署ごとに「健康宣言」を行うことにしました。健康に資する取り組みとしては、田植えや無農薬野菜づくりなどを通しての健康体験、喫煙室の設置、イクメン研修などです。イクメン研修後、男性スタッフのカンガルー出勤(子供連れ出勤)も増えてきています。

西岡:寺田さんをはじめとする「チーム夢子」は、10の目標を立て、自分たちができることから始めて、少しずつ取り組み内容のレベルを上げていきました。

社内改善の次は、岐阜市男女共同参画優良事業所の認定取得、その次は岐阜県子育て支援エクセレント企業の認定取得、その次は厚生労働省の女性活躍推進の認定取得を目指して、岐阜県初・建設業初で、えるぼし認定(3段階目)を取得。そのように、自社から市・県・国と、視座を上げていったわけです。現在、寺田さんをはじめとするチーム夢子のメンバーは、地域社会の課題はもちろん、グローバルインディケーター(SDGs)、ナショナルインディケーター(国の施策など)まで視座を上げて活動を行っています。後者の例として、2022年度の政府の持続可能な開発目標(SDGs)推進本部運営支援業務を当社が受託し、寺田さんが中心メンバーとなって活躍してくれています。こうした視座を上げる取り組みによって、メンバーのもとに集まるヒト・モノ・情報・おカネの部分が変化し、メンバーは、その取り入れた情報などを社内に還元、有効活用してくれています。

これらが横軸で、縦軸となるビジネスインディケーターも企業活動においては必要です。自社・岐阜市・岐阜県・日本・世界とつなげ、最終的には一人ひとりが何に貢献できるか(=パーソナルインディケーター)に向き合っていくことになると思いますが、当社はすでに、一人親世帯、外国籍の方、高齢者の方などを対象としたローコスト注文住宅・「SUNSHOW夢ハウス」を販売し、ビジネスにつなげています。これはまさにパーソナルインディケーターと向き合い、社会性と経済性の両立を図りつつ、ビジネスとして成功した例です。2018年当時、私は正直、社会的な健康の取り組み(SDGs)をコストと捉えていましたが、きちんとビジネスにつなげたことで、これがコストではなく投資であると実感しました。

当社では寺田さんという担当者を置き、彼女と彼女の周りに集まるメンバーの力で少しずつ職場環境が改善され、会社全体で取り組みの視座が上がり、現在のように変わることができました。10年前までは、ブラック企業と呼ばれた当社でもできたことです。「うちは難しい」と思われる企業・経営者がいらっしゃれば、ぜひ一緒にHSDに取り組んでいきたいと思います。

■株式会社ヤマヲ 取り組みの紹介

岡部栄一(株式会社ヤマヲ 専務取締役/一般社団法人SDGsプラットフォーム理事)

当社は、麺類・惣菜類などコンビニエンスストア向け商品の食品製造を行っています。そのため製造・物流は365日24時間稼働の、いわゆる労働集約型産業です。従業員は、パート・派遣を含めて約650名が働いております。このうち外国人従業員比率は約70%、女性従業員比率は約60%といった特徴がある会社です。

当社が健康経営・健康投資に取り組み始めた理由は、中小企業を取り巻く時代の変化です。深刻な人手不足で外国籍労働者に頼るところが大きくなり、また採用面接では、求職者から職場環境や企業の社会課題の解決に関する質問を受ける機会も増えました。優秀な人材の確保は一層困難になっていますから、かけがえのない財産である当社社員を大切にしていくためには、健康投資が不可欠だったのです。

健康投資を検討した際、①健康投資によって持続的な職場環境改善の機会を持つことができる、②費用をかけなくてもできることはたくさんある、③中小企業では経営者の決断がスピーディに現場に落とし込める、④女性活躍など様々な取り組みに波及効果も高いといった点で、当社にとって有益であると感じました。従業員が健康になる/従業員の満足度アップ/生産性向上/収益力のアップといったスパイラルを回し続ける(健康投資の取り組みを進める)ことで、売り上げも大きく変わってきました。

当社が最初に行ったのは、「健康企業宣言」です。私も西岡社長と同様、青年会議所などで得た様々な情報を社内に落とし込もうとしたのですが、社員からは「自分の仕事だけで手いっぱい」「なぜそれをやらなきゃいけないのか」といった拒否反応があり、なかなか取り組みが進まなかった失敗経験があります。経営サイドが主導すると、社員にとってはやらされ感が強くなると感じました。ですから、まずSUNSHOW GROUPにおける寺田さんのように、担当者や推進チームを社内につくることが重要であると断言できます。

当社の場合は「健康掲示板」を作成・活用しつつ、健康企業宣言の取り組みを社内へ周知していきました。

取り組み内容は、次の5つです。

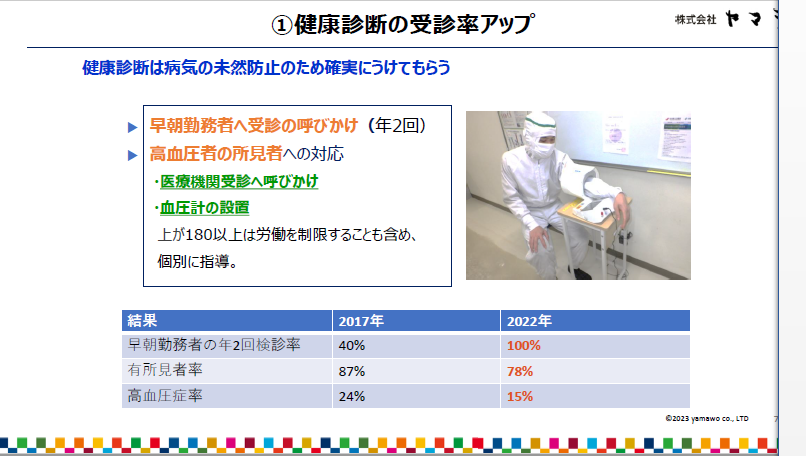

- ①健康診断の受診率アップ

- ②職場環境改善

- ③外国籍の従業員への対応

- ④新型コロナウイルスへの対応

- ⑤全館禁煙の実現や健康体操、セミナーの開催などそのほかの取り組み

①は病気の未然防止のために健康診断の受診率をアップしようということで、早朝勤務者へ受診の呼びかけを行うとともに、高血圧者の所見者への対応を厚くしました。これによって早朝勤務者の年2回検診率は2017年40%→2022年100%に変化。有所見者率や高血圧症率を下げることもできました。なお、こうした過程において、血圧計の要望が社員からあり、社内設置を行いました。

②は当社事業の特徴から、労災事故対策、残業削減の2つに取り組みました。以前は残業時間が非常に多かったのですが、健康投資の取り組みを始めてから社内の意識が変わり、繁忙月であっても残業80時間超過が0名(2022年)という成果が出ています。

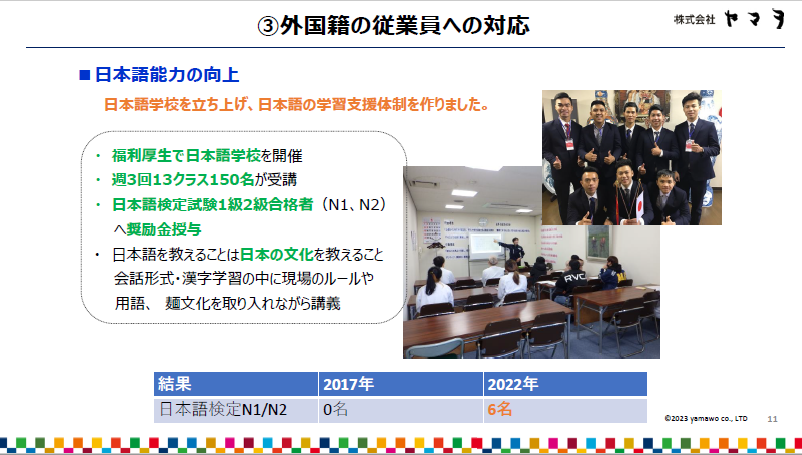

③については、当社従業員の約50%を占めるベトナム技能実習生や特定技能生約180名と外国籍の従業員に、長くしっかり働いてほしいという思いで掲げた取り組みです。従来、外国人従業員への偏見がぬぐえない職場環境である、日本語力の問題で現場の社員に負担感がある、日本の生活習慣・食習慣などとの違いから外国籍の従業員の欠勤率が高いといった問題がありました。これらの問題を、健康投資の取り組みのなかで改善してきた次第です。

まず職場環境の改善において、偏見をなくすために、以下を行いました。

- ・多文化共生、SDGsのGoal10(人や国の不平等をなくそう)を会社の取り組みとした。

- ・外国籍の従業員を社員として登用し、情報共有のキーパーソンになってもらった。

- ・外国人と日本人従業員の給与ベースを統一、“頑張っている人が報われる企業”とした。

- ・従業員=パートナーと呼ぶことを浸透させた。

- ・サッカー応援、バーベキューの会など、言葉を超えて意思疎通できる機会を持った。

また日本語力の問題については、社内に日本語学校を立ち上げ、日本語の学習支援体制推進を、福利厚生の一環で行っています。外国籍の従業員の日本語力が向上したおかげで、日本での食生活や日本での正しい生活様式の指導がしやすくなりました。共同住宅でのマナーやごみの捨て方などの教育、日本語で交換日記を行い、精神面・身体面の困りごとの相談にのる、住居訪問を毎月行って衛生面をチェックし、快適に暮らせる指導を行う、病院への付き添い、産業医からの指導を伝えるといったことも行っています。そうしたなかで、健康診断の必要性も理解してくれるようになり、欠勤率も3%(2017年)から0.5%に減少(2022年)しました。

④については、感染を恐れて出勤できない人を出さないために、アルコール噴霧器や自動体温測定器の設置など様々な対応を実施しました。新型コロナ禍で感染対策をしなかった企業はないと思います。感染対策自体も健康投資の一環ですから、実は健康投資は難しいものではなく、どの企業も行っている非常に取り組みやすいものだと、考えています。

⑤そのほかの取り組みのなかで良かったことは、「女性のホルモンバランスについて学ぶ」をテーマに、大塚製薬様の協力でセミナー開催したことです。男性従業員も参加し、これによって「女性について知らなかったことが多かった。知ったことによって(妻への対応などが変わり)家庭が円満になった」といった感想もありました。

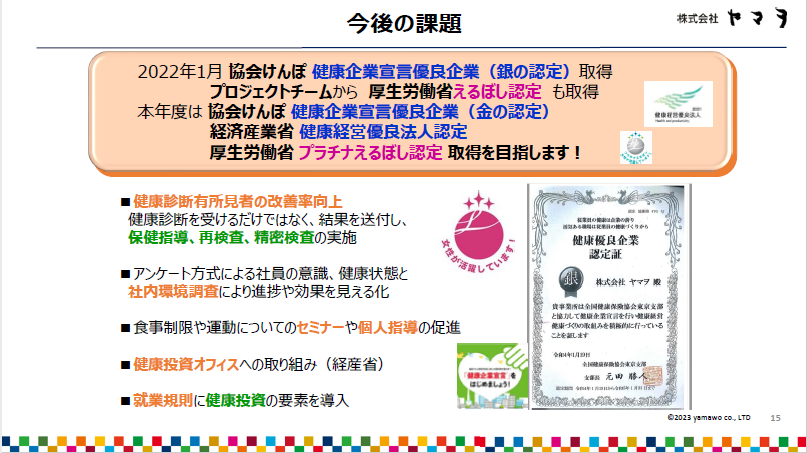

今後の課題としては、2022年1月に協会けんぽ健康企業宣言優良企業(銀の認定)と、厚生労働省えるぼし認定を取得したので、本年度は協会けんぽ健康企業宣言優良企業(金の認定)、健康経営優良法人認定、プラチナえるぼし認定取得を目指し、より高いレベルで職場環境を変えていきたいと考えております。

■中小企業支援の現状1

「きっかけを経営の持続可能性へ(小規模事業所の事例より)」

髙野美代恵(オフィスME 社会保険労務士事務所/一般社団法人日本ワーク&ライフエンゲイジメント協会)

研修などで他社事例を聴講した後、「事例の会社とは、業種も企業規模も違う」「あの経営者だからできた」といった経営者の感想を聞く機会が多々あります。せっかく学んだ他社事例ですから、ぜひ自社でも活用をいただきたいと思っています。他社事例は、どのような取り組みを行うと効果的かを検討する際に、大変役に立ちます。ご参考までに、女性活躍、働き方改革、健康経営、両立支援などについて、私が日頃コンサルティングをさせていただく際に行っている手順をご紹介します。

- ①経営者や人事担当者に、理念、使命、状況、各自の見解などをヒアリングする。

- ②上記を踏まえてデータ分析を行い、状況を把握し、企業の強みと課題を分析する。

- ③目標設定と達成に向けたスケジュールと、取り組み内容の設定する

<他社事例やSDGsのGoalなどを参考にする>。 - ④実行→検証→調整など→実行……と、組織・職場の変革につなげる。

このように、他社事例とは③の取り組み内容の設定時に活用し得る要素です。

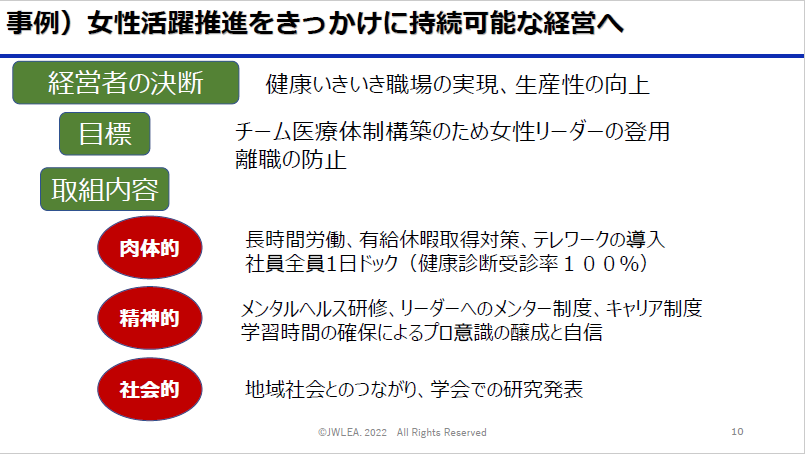

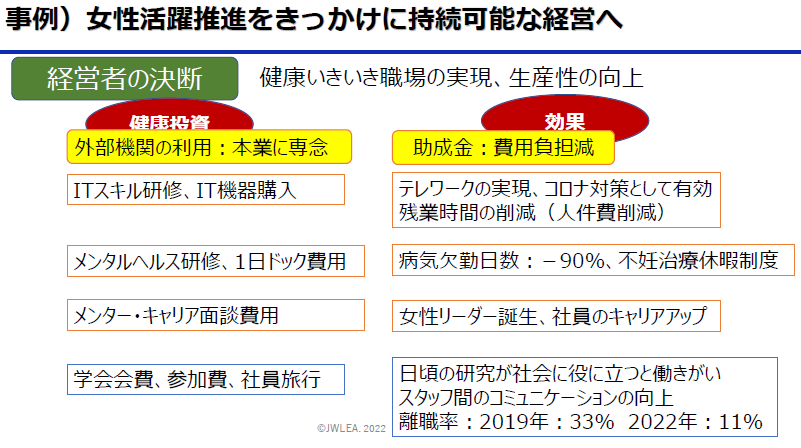

これを踏まえて、女性活躍推進から健康経営に取り組んだ小規模事業所の例をご紹介します。長時間労働や休日出勤が多く、有給休暇も満足に取れない従業員15名のクリニックで、同時期に5名のスタッフが退職することがあり、経営者兼院長から「職員の離職を防ぎたい」との相談をいただきました。取り組みのきっかけは、ほかに「ドクターはドクターの仕事に専念したい。研究活動も行いたい」「ドクターを含む職員間のコミュニケーション不足による医療事故の懸念がある」といったことも挙がりました。院長は、働き方改革セミナーや女性活躍推進セミナーなどを受講したものの、「医療機関の事例がなく参考にならなかった」と。そこで改めてヒアリングを行い、院長の決断のもと、女性活躍推進に依拠した目標を立てました。

決断・目標を実現するための取り組み内容を、健康投資と効果に分けたのが下図です。健康投資としてのセミナー・研修などは、小規模事業のため人事担当者がいないことと、業務に専念するため、すべて外部機関に委託。。費用はクリニック持ちですが、各種助成金を活用しました。効果としては様々ありますが、病気欠勤日数が取り組みから3年で90%減り、離職率33%は11%まで減少するといった結果が得られました。

このように一例ではありますが、目標を「健康で働きやすい職場づくり=持続可能な経営」に置くと、HSDへの取り組みをしやすいと考えています。HSDへの取り組みのきっかけと、企業課題への解決策は、必ず社内に答えがあります。企業規模や業種にかかわらず、どんな企業も、そうしたきっかけはあるはず。ぜひ、変わっていくためのきっかけを見逃さず、HSDに取り組んでいただければと思います。

■中小企業支援の現状2

「<みずほ>の健康経営への取り組みについて」

末吉光太郎(みずほフィナンシャルグループ兼みずほ銀行 サステナブルビジネス部 副部長 法人業務部 サステナブルビジネス企画室長)

皆さんのお話にもあったとおり、どの企業においても「企業は人なり」ということで、人的資本経営実現――経営戦略と連動した人材戦略の「実践」と、社内外ステークホルダーへの情報「可視化・開示」、両輪での取り組みが、今後さらに求められていくと考えます。

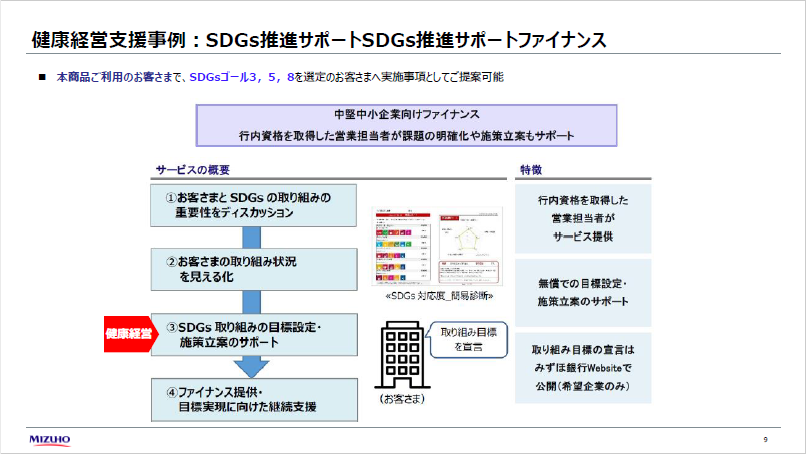

そうした改善の取り組みを金融機関としてどのように支援するかについて、我々は検討を重ねています。一例として、「サステナビリティリンクローンPRO」をご紹介します。健康経営や女性活躍に注目した目標を立て、いつまでにどのように達成するかを宣言いただき、その改善の取り組みの過程を共有いただきつつ、達成状況に連動して貸出金利が下がるインセンティブを付与させていただく金融商品です。これは2021年10月から中堅・中小企業のお客さま向けに始動しております。サステナビリティテーマと目標指標は、環境関連と人権ジェンダー関連(健康経営優良法人、えるぼし、くるみんの認定など)ですから、必ずしも環境関連だけが対象ではないということをご認識いただければと思います。

ほかにも、「SDGs推進サポートファイナンス」も活用し健康経営を推進する企業のご支援に取り組んでおります。具体的には、健康経営に関連するSDGs Goal3、5、8を選定する中堅中小企業のお客さまに向けて、行内資格を取得した営業担当者が課題の明確化や施策立案をサポートしつつ、ファイナンス提供を行い、目標実現に向けた継続支援をするものです。この目標設定はCO2削減など環境関連がほとんどであろうという当初の予想は良い意味で裏切られ、実際にはSDGs Goal4、5、8、つまり人権ジェンダー関連での宣言が、全体の4分の1から3分の1を占めています。具体的には「従業員に向けて、業務に必要な専門知識を身につけるためのセミナーを拡充したい」「女性活躍を目指して、環境整備を実施したい」「働きがいも経済成長も――に関連して、ハラスメント対策とその環境整備を行いたい」といった内容です。

このように実態的な取り組みで宣言する企業・経営者が非常に増えていることを我々は、実態的なサステナビリティ経営・健康経営に向けたお客さまとの共創であると大きなと喜びを感じております。各企業・経営者の皆さまに補助金などの提案も併せた支援を行い、取り組みを一層推進できる環境をご用意するべく、我々も試行錯誤して参ります。

■登壇者による意見交換

古井:三承工業さんもヤマヲさんも、様々な取り組みをしてこられました。ノー残業デーを始めた時は相当な反発があったとのことですが、どのように受け入れられていったのでしょうか。

寺田:ノー残業デーは、特に男性スタッフから「残業代がなくなると生活ができなくなる」といった理由で怒られ、もめて、泣きながら応対することもしょっちゅうでした。進め方に悩んだ時は、社会保険労務士にも相談しました。最初は一人で頑張ろうとしていましたが、様子を見ていた女性社員が「寺田さんがこんなに一生懸命やってるんだから、もうちょっとみんなも協力しようよ!」と。これをきっかけに「一緒に考えよう、やろう」といってくれる人が1人2人と増え、その様子を見ていた西岡社長が、「チームでやったら早くできるのでは」とアドバイスをくださり、「チーム夢子」という委員会ができて、その存在や活動が社内で認知・承認され、取り組みが進むようになっていきました。

古井:なるほど、チーム夢子というかたちができて、取り組みが進むようになったわけですね。ヤマヲの岡部専務は「社長のトップダウンでは動かない。社員はやらされ感があるから」というお話でした。やらされ感なく取り組むために、どうなさいましたか。

岡部:経営者の「心理的安全性の提供」と、社員の「主体性の貢献」といったところを重視したことで、トップダウンからボトムアップ型へと組織が変わっていき、社員の仕事への取り組み方が変わってきたと思います。私は以前に三承工業さんを見学し、勉強させていただきました。西岡社長や寺田さんの方法を参考にしつつ当社では各部門から1名ずつ担当者を選任し、部門の垣根をなくしたプロジェクトチームを組成しました。1カ月に1回程度、毎回テーマを決めて、取り組みを話し合う場を持ちました。「健康経営について」「女性活躍について」「生産性について」と、様々な角度から各部門の担当者が話し合いを行うなかで、社内コミュニケーションがとても円滑になり、多様な意見が出やすくなったと感じています。もちろん、経営者が「やるぞ!」と声を挙げることは必要ですが、経営者だけが頑張っても取り組みは進みませんし、従業員が「やってくれ」と言うだけでも進みません。多様な従業員の意見を収集できる、組織に横串を通すプロジェクトチームの力を活かしながら、経営者と従業員が二人三脚で取り組んでいくことが大切だと思っています。

古井:岡部専務は、三承工業をはじめとする社外の事例を実際に見て、それをうまく自社に取り入れていったわけですね。

岡部:さきほどの講演で、髙野さんから「(他社を)まねする」という話がありました。まねるのに費用はかかりませんし(笑)、まずはやってみるということですね。とはいえ、外国籍の従業員比率が非常に高い企業、日本語学校をつくるといった取り組みを行う企業は前例がありませんでした。前例がなく分からないことは、未来への投資と捉えて、先行的にやってみる――そんな決断をしながら改革を行っています。

古井:次は何に取り組もうかという意見・アイデアは、次々と出てくるものでしょうか。

岡部:村松先生の調査にもあったように、経営者が社外に出て学び、それを社内に落とし込むことで次に行うべき取り組みのアイデアが生まれることはあります。しかし経営者の目線だけでは、社内の細部に目は届きません。だからこそプロジェクトチームを通して、細部に至る課題を浮き彫りにし、可視化すること――また、それができる社内体質を醸成していくことが大切だと思います。

古井:なるほど、従業員が自ら気づかざるを得ない状況に持っていくのですね。本日、西岡社長からあった「視座」の話も印象的でした。取り組みを通じて、社員の目線が上がっていくといったお話を、もう少し詳しく教えてください。

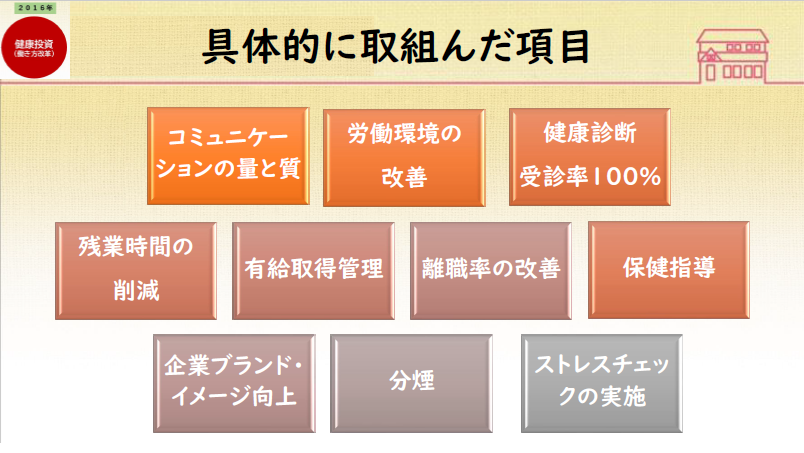

西岡:寺田さんを含めた「チーム夢子」と一緒に、「コミュニケーションの量と質/労働環境の改善/健康診断受診率100%/残業時間の削減/有給取得管理/離職率の改善/保健指導/企業ブランド・イメージ向上/分煙/ストレスチェックの実施」といった10項目をやっていこうと決めたわけですが、この10項目の取り組みレベル(難しさ)を社内レベルや岐阜市レベルという視点で分類していった時、当社の実態が、市が求めるレベルにすら到達していないことに気づいてしまったわけです。そこで、まずは市の求めるレベルに達するよう改善していこうと、できることから取り組み始めました。市・県・国……と、少しずつ「改善すべきこと」のレベルを挙げていったことで、自然とチーム夢子の視座も上がっていったようです。

視座が上がると、組織全体での取り組みが増えます。社員全員の思いと考えをもとに、「この会社を良くしていこう。そのためにどのように取り組みを浸透させていこう?」と、寺田さんからチーム、チームから組織全体といったように、思考や行動が外へ広がりを見るようになりました。これによって、社員一人ひとりの当社への帰属意識はむしろ高まり、さらにはその取り組みを進めることが、社員にとって生きがい、やりがい、働きがいにつながっていったと考えています。今は、市・県・国のさらに上のレベル、グローバルな社会課題にどのように向き合うかに取り組んでいます。寺田さんやチーム夢子のメンバー、社員たちは、視座を上げたことで付き合う人たちが変わり、社内に閉じていては得られなかった大切な情報や人材なども集まってくるようになりました。これがまさに、当社にとっての見えない資本です。全社員がこれを大切に思えるように風土が変わってきたことで、結果的に売り上げや利益も上がってきたというかたちです。

古井:寺田さんは「自分も含めて、本業以外のことに関与する発想がなかったし、社員もなかなかやりたがらなかった」とのことでした。自分の意識や、周りの方の様子が変わっていった様子を教えてください。

寺田:私自身、最初の頃は経理担当のアルバイト事務でしたが、チーム夢子の仲間と社内環境改善の取り組みを進める過程で、自然と、本業=事務職の仕事内容が変化していったように思います。セミナーでの講演や、国からいただいたお仕事などが一例で、明らかに入社時と現在では社内ですべき仕事、取り巻く環境、私自身の行動が変わりました。それが、私だけでなく組織全体で徐々に起こってきた変化です。組織全体で少しずつレベルアップしたことで、各自の仕事の質が向上・変化し、収入面や会社としての売り上げアップにつながり、生きがい、やりがい、働きがいを、それぞれが見いだせるようになってきたのだと思います。

古井:岡部専務からも、社会的なつながりという視点で、コメントをお願いします。

岡部:新型コロナ禍以降、仕事をすることの意味――自分たちの仕事が社会から求められていること、社会とつながっていることをあらためて認識しましたし、仕事を継続していくことが、「社会的」健康に直結するとも感じました。渋沢栄一氏や松下幸之助氏が説いた「企業は社会の公器、社会と一体である」という考えのとおり、社会に必要とされ、一体となれる会社、「社会的」健康を体現する会社でありたいと思います。

古井:最後に、西岡社長にうかがいます。「売り上げが上がった」と、寺田さんからも説明いただきました。あらためて売り上げが上がったことと、取り組みをどのように関係づけているか、変容の構造を教えていただけますか。

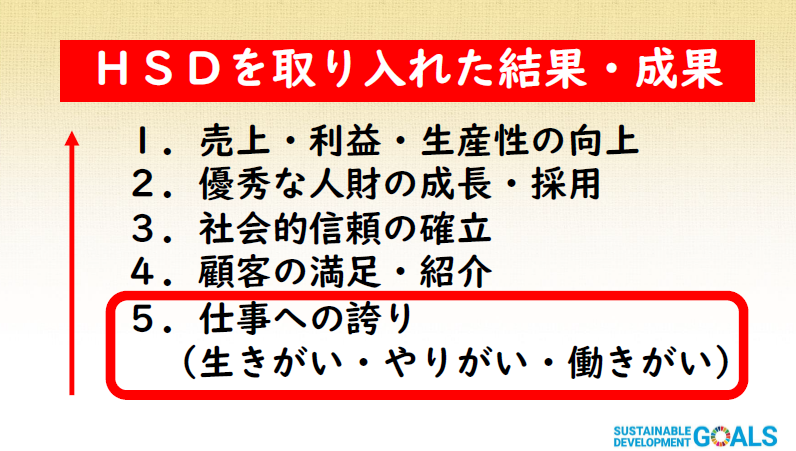

西岡:売り上げアップは、特に女性活躍、健康投資(働き方改革)に起因しますが、HSDを取り入れた結果、当社はこう変わったという5つのステップがあるので、紹介します。

第1ステップは、仕事への誇り(生きがい、やりがい、働きがい)を、社員が持てたこと。「この会社にいて良かった」「社員同士のコミュニケーションがよく取れている」「社会課題を解決して、お客さまが喜んでくれている」といった気持ちになれたことで、生きがい、やりがい、働きがいが各自に生まれました。第2ステップは、それを土台に、お客さまに対しても自分たちと同じように、満足・幸せ・喜びを提供したいと思い、実践するようになりました。また、お客さまが満足してくださることで、ほかのお客さまを紹介いただく機会が増えました。例えば、一人親世帯のお客さま、外国籍のお客さまなどが知人・友人を紹介してくださり、そのコミュニティ内での紹介がさらに広がっていきました。それで、当社事業・活動がメディアなどに取り上げられるようになり、様々な方々に会社訪問いただく機会も増えました。これによって、第3ステップとして、社会的信頼の確立が得られました。社会的に認められてくると、次は第4ステップで、優秀な人材の成長と、優秀な人材の採用が可能になりました。社内で言えば、例えば女性活躍・働き方改革などの担当リーダーが、「メディア対応が満足にできないのはマズイ」と猛勉強し、成長していきました。そうした社員が、メディアやSNSなどを通じて活躍する様子を見て、「この会社で働きたい」と来てくれる方も増えたのです。また、10年前まではブラック企業と言われた当社に、他社でSDGsのプロジェクトリーダーを務めたような即戦力の方が、入社を希望してくれるようになりました。最後のステップとして、そうした方々がいきいきと活躍してくれることによって、売り上げ・利益・生産性の向上につながっていったという、こうした構造です。

古井:非常にわかりやすいですね。西岡社長、ありがとうございました。

本日皆さまのお話を聞いて、HSDという潮流があること、これをきちんと知ること・学ぶこと、社会とのつながりを意識しつつ社員に健康投資を行うことが、企業にとってこれからの時代においては不可欠であることをあらためて感じました。本日は皆さま、貴重な時間をありがとうございました。

■上記2社のお話に対する専門家のコメント

髙野:解決策は企業のなかにある、社内に解がある。トップダウンとボトムアップの融合――経営層は、社員から今できる工夫・アイデアを聞き出し、できる施策からどんどんやっていくことが重要である。

末吉:事業成長の観点から、競争力確保のためにはサステナビリティがこれからの軸。その根源が人的資本であること、人への取り組みはコストではなく投資であるから、HSDをキーワードに、私たちも新たなファイナンスの支援に取り組んでいく。

■健康投資推進協議会代表・豊田将之氏の講評

本日の皆さまの講演を聴講し、中小企業が健康経営を進めていくには、「どんな小さなことでも良いので、最初の一歩を踏み出してみること」が大切であると実感いたしました。踏み出してみて得られた成果、新たに直面した問題点などについて、自社内にとどめず他社と情報交換・共有していくことが、次の一歩につながっていくと思います。本日のシンポジウムのような機会をはじめ、中小企業におけるHSD推進のための最適解を見出すための取り組みを、皆さまと力を合わせて、繰り返し行っていければ幸いです。

※ホームページの記事、写真などのコンテンツの著作権は、国立大学法人東京大学 未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット、制作者ならびに情報提供者に帰属します。