東京大学未来ビジョン研究センター

データヘルス研究ユニット主催シンポジウム

持続可能な国民皆保険制度に貢献する「データヘルス計画」

―社会保障における「成長と分配」を目指して―

特集 第2部

(2022年3月7日開催)

第2部

「データヘルス・ポータルサイト」の進化を通じて実現すること

1 保険者機能の発揮に向けて

▼江口満(厚生労働省 保険局保険課 課長)

「共通の評価指標」の導入 保険者の果たすべき機能、つまり健康保険組合(以下、健保組合)などの被用者保険における業務役割は、被保険者の加入手続きや保険料徴収といった基礎的な業務に加えて、「糖尿病等の予防による医療費を適正化するため、40歳以降の被保険者に対し、特定健診・保健指導の実施(法定義務)」、「その他健診・健康教育等の保健事業や、被保険者の健康管理等の自助努力の支援等の保健福祉事業(努力義務)」があります。この2つの保健事業が保険者機能の中核であり、その効果的かつ効率的な実施を図るため保険者ごとに作成しているのが、データヘルス計画です。

データヘルス計画策定の狙いは、政策課題である「健康寿命の延伸」と「医療費適正化」を同時に図ることですが、この円滑な策定と運営を目的として平成27年度に東京大学が開発したのが「データヘルス・ポータルサイト」となります。第2期データヘルス計画では、すべての健保組合がこのポータルサイトを活用して計画策定、令和2年度の中間評価・見直しについても同様に活用いただきました。

各保険者が保健事業内容と評価指標を個別に定めていますが、第2期中間見直しでは、健保組合の「共通の評価指標」を新たに導入しました。それが、次の5つです。

- ・内臓脂肪症候群該当者割合

- ・特定保健指導対象者割合

- ・特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率

- ・特定健康診査実施率

- ・特定保健指導実施率

同じ課題の共有化と協働でデータヘルス計画の効果的な見直しを 共通の評価指標は、健保組合におけるデータヘルス計画全体と保健事業を客観的に評価するもので、この導入によって同じ健康課題を抱える健保組合同士が保健事業の取り組み状況や効果などを客観的に比較し、各組合が効果的なデータヘルス計画の見直しを行っています。なお、ポータルサイトに蓄積されるデータ(被保険者の健康課題、保健事業の実施計画および実績値、目標達成率など)を用いた東京大学の研究・分析を通じてデータヘルス計画の標準化が行われていたからこそ、共通の評価指標の導入もスムーズにできたと考えます。

そして令和4年度から、第3期データヘルス計画の策定に向けた作業が本格化していきます。このポータルサイトでは、同一の健康課題を有する、あるいは類似した保健事業を実施する保険者同士が、協働で保健事業を実施するためのマッチング機能の導入も行いました。そうした機能も活用いただきながら、データヘルス計画のより良い見直しを行い、中核となる保健事業において、保険者機能を大いに発揮していただきたいと考えます。

健保組合における保健事業の取り組みについて

▼河本滋史(健康保険組合連合会 常務理事)

健康保険組合(以下、健保組合)における、保健事業を通じた加入者の健康管理への取り組み状況と、今後取り組むべき事業についてお話しさせていただきます。

社会環境の変化に応じた保健事業推進が使命 健保組合は、社会環境の変化に伴い、事業主と連携して、データヘルス計画の先導や医療費適正化事業の機動的展開など先駆的な事業を率先して実施してきました。医療費通知やジェネリック医薬品の差額通知、人間ドック検診の普及推進、胃がん検診における胃カメラの導入など、現在は一般的になった事業を最初に行ったのも健保組合です。

健保組合の役割は、企業の福利厚生代行から「健康経営のパートナー」へと着実に変化しています。働く女性やシニアの健康問題への取り組みは、その一例です。特にシニアについては、ロコモ対策や運動機能維持対策など、事業主の要望に応じた多様な対策を検討。元気な高齢者が増えれば、社会保障の持続可能性が確保でき、次世代に皆保険をつなげることも可能となります。また、新型コロナ禍によってテレワークが浸透し、個人の働き方や生活様式が著しく変化しました。そのため健保組合の保健事業のアプローチも、事業所単位での集団最適のみならず、個人最適といった視点が重要になってきました。

つまり、個々人の健康状態に合ったオーダーメイド型の健診・予防サービスの提供、事業主の健康経営の取り組み状況に応じたコラボヘルスの展開など、健保組合が経営のパートナーであり続けるために、社会環境の変化に応じた保健事業を創意工夫のもと行う必要があるということです。

データ利活用で健保組合の価値を向上 こうした変化への対応には、データの利活用が必須です。厚生労働省が推進するPHR(Personal Health Record)も活用しながら、健診結果や生活データなど健康状態の見える化、データに基づく健康アドバイス、行動経済学に基づいたナッジ理論の導入、ヘルスケアデバイスの活用などで個人最適を図ります。また、データヘルス・ポータルサイトを活用して好事例を共有し、健康スコアリングレポートを活用するなどして集団最適を同時に図り、加入者、事業主、健保組合によるコラボヘルス(企業との健康経営との連携)を実践していきます。

なお個人(=加入者)に対しては、健康データを提供するだけでなく、健康教育・広報に努めて「ヘルスリテラシーの向上」を促し、医療・医療保険制度知識などの情報提供を行って「セルフメディケーションの醸成」を促す。その両輪で、個々人が自発的な予防・健康づくりを行えるよう、また、それによって医療(社会)資源の効率的な活用ができるよう、健保組合も取り組みを推進していきたいと思います。

2 「データヘルス・ポータルサイト」の移管について

「データヘルス・ポータルサイト」の移管と東京大学の役割

▼渡部俊也(東京大学執行役・副学長、未来ビジョン研究センター 副センター長・教授)

運用を社会保険診療報酬支払基金に移管 本日は、東京大学が開発・運用してきた「データヘルス・ポータルサイト」を、本年7月に社会保険診療報酬支払基金(以下、支払基金)に移管することを報告させていただきます。

はじめに、データヘルス・ポータルサイトの説明を簡単に行います。これは、健康保険組合(以下、健保組合)によるデータヘルス計画の標準化を図り、保健事業の効果・効率の向上を目的として開発したもので、現在ほぼすべての健保組合と、一部ほかの保険者に利用いただいています。東京大学では、厚生労働省保険局保険課、健康保険組合連合会、民間事業者と共に開発を進め、このポータルサイトの開発・運用を通じて健保組合の支援および標準化に寄与し、保険者機能を発揮する基盤として活用いただくと共に、本学としても予防医学を社会に適用する目的で研究を行う基盤として、成果を得てまいりました。

データヘルス・ポータルサイトの機能改修や健保組合の取り組みが進んできた今、政策的意義のあるポータルサイトの運用を持続可能なものとし、大学が担うべき役割に注力する目的で、当該サイトの開発・運用を支払基金に移管することにしました。

この決定の背景には、社会保険診療報酬支払基金法の改正で、国民の保健医療福祉に資する情報の収集分析等の業務が支払基金の業務に追加され、支払基金がまさにこのポータルサイトを運用するにふさわしい機関としての役割を与えられたことにあります。

長寿社会を見据えてデータヘルス研究を深める 支払基金が有する膨大な決済情報と、今後、民間サービスから得られるPHR、そしてポータルサイトに蓄積される保険者単位の情報を合わせることで、政策的・学術的な意義を高め、長寿社会のソリューション開発に役立つ分析が可能になると期待をしております。東京大学としては、ポータルサイトの移管によって生まれる支払基金との新しい連携と、従前の関係機関との継続的な関係に基づき、データヘルスのさらなる研究を進めてまいります。具体的な指針は、以下となります。

- ①「データヘルス」研究を通じてデータヘルス・エコシステムの構築を目指す。

・持続可能な国民皆保険制度に資する標準予防モデルの提示 ・長寿社会のソリューション開発の支援 - ②「データガバナンス」研究により健康・医療情報の適正な利活用に貢献する。

・利活用ルールの提示 ・社会的受容性の評価

「データヘルス・ポータルサイト」の今後の方向性

▼神田裕二(社会保険診療報酬支払基金 理事長)

東京大学からの「データヘルス・ポータルサイト」の運用移管に伴い、社会保険診療報酬支払基金(以下、支払基金)が、データヘルスに今後どのように取り組み、貢献していく計画かについてお話しさせていただきます。

運用を社会保険診療報酬支払基金に移管 支払基金はこれまで審査支払専門機関としての役割を担ってきましたが、令和2年の健康保険法の一部改正に伴い、レセプトや特定健診等の国民の保健医療の向上、福祉の増進に資する情報の収集・整理・分析・活用の促進が支払金の固有の業務として位置付けられることになりました。これを受けて令和3年4月、90人規模のデータヘルス部門(保健医療情報部門)を新設し、データヘルス事業の戦略的な取り組みを強力に推進していく体制を整えました。私どもがこれから注力していく3つの取り組みは以下です。

- ①保険者との協働によるデータヘルス/

健康スコアリングレポート、データヘルス・ポータルサイトの運用。 - ②地方自治体や研究者との協働によるデータヘルス/

令和4年4月よりNDB(National Database)関連業務を受託。審査を通じて蓄積してきたレセプトへの高い理解を生かして、研究者などにデータ提供の申請支援を実施。 - ③本人や医療機関などに対する保健医療情報の提供/

審査支払機関として有する全国の保険者、医療機関、および薬局との専用回線ネットワークを生かした、オンライン資格確認等システムを通じ、本人や医療機関などに対して個人の保健医療情報を提供し、個人の健康づくりや最適な医療に貢献する。

保険者のデータヘルスを総合的に支援する組織を目指す 上記のうち特に①について、その取り組みをどのように進めていこうとしているか、お伝えします。

保険者との協働によるデータヘルスについては、「保険者のデータヘルスを総合的に支援する組織に」を目指し、健康スコアリングレポートと、データヘルス・ポータルサイトの一体的な活用を促進していきます。健康スコアリングレポートは、NDBデータに格納する前の、支払基金が収集したデータから作成するため、事業所単位のレポート作成が可能です。また、NDBへの格納作業工程が不要であるため、保険者へのデータ提供を半年ほど短縮することも可能になります。データヘルス・ポータルサイトについては、健康保険組合におけるデータヘルス計画の取り組みの支援、データヘルス計画に関する実績報告の収集、健康課題別の効果的な保健事業のパターン化や、成功事例の情報提供などを行っていきます。

データヘルス・ポータルサイトを支払基金が運用する意義 支払基金が、このように健康スコアリングレポートとデータヘルス・ポータルサイトを一体で運用することで、以下が実現できます。

- データヘルスに関する情報の一元的な提供と問い合せへの対応。

- 健康スコアリングレポートから抽出した健康課題、およびデータヘルス・ポータルサイトに集約されるデータヘルス計画の取り組み結果を踏まえた効果的な保健事業の提案。

- レセプト情報と特定健診等情報を連結した、保健事業における効果検証(医療費に与える影響)の支援。

- (保険者からの依頼に基づき)レセプト情報と特定健診等情報を活用したオーダーメイドのデータ分析。

保険者と関係者のパートナーシップを強化するプラットフォームであり、事業運営の標準化、人材育成、社会資源との共創という役割を持つデータヘルス・ポータルサイトの運用を支払基金が行うことで、将来的に“健康スコアリングレポートから抽出した、健康課題に応じたデータヘルス計画の策定”といったリンケージを強めた使い方もできると考えます。

支払基金には今後、様々なデータが集積されます。そうしたデータを活用しつつ、データヘルス業務全体を俯瞰し、新たな付加価値を生みだす事業を展開していけること、それがデータヘルス・ポータルサイトを支払基金が運用していく意義であると考えます。

3 データヘルス研究の成果と今後の取り組み

▼井出博生(東京大学データヘルス研究ユニット 特任准教授)

令和4年7月から「データヘルス・ポータルサイト」の運用を社会保険診療報酬支払基金(以下、支払基金)に移管するにあたり、データヘルス・ポータルサイトが果たしてきた役割や、今後の東京大学のデータヘルス研究についてお伝えします。

データヘルス・ポータルサイトとは データヘルス・ポータルサイトは、保険者によるデータヘルス事業運営の円滑化と標準化を図り、事業効率を上げることを目的に、厚生労働省「予防・健康づくりインセンティブ推進事業」(平成27年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金)の一環で東京大学が開発したデータヘルス支援ツールです。

平成30年4月から第2期データヘルス計画が開始されており、利用状況については現在、全国約1400の、ほぼすべての健康保険組合(以下、健保組合)がポータルサイトを活用してデータへルス計画を作成しています。「共通の評価指標」の入力については、約6割の組合がすべて入力、約1割の組合が一部入力。合計で、約7割の組合に入力いただいております。また最近も共同事業検索機能、アンケート機能、eラーニング機能を実装などを行いました。

データヘルス計画の標準化について データヘルス・ポータルサイトが果たしてきた役割について、標準化の観点から、その取り組みを振り返ります。

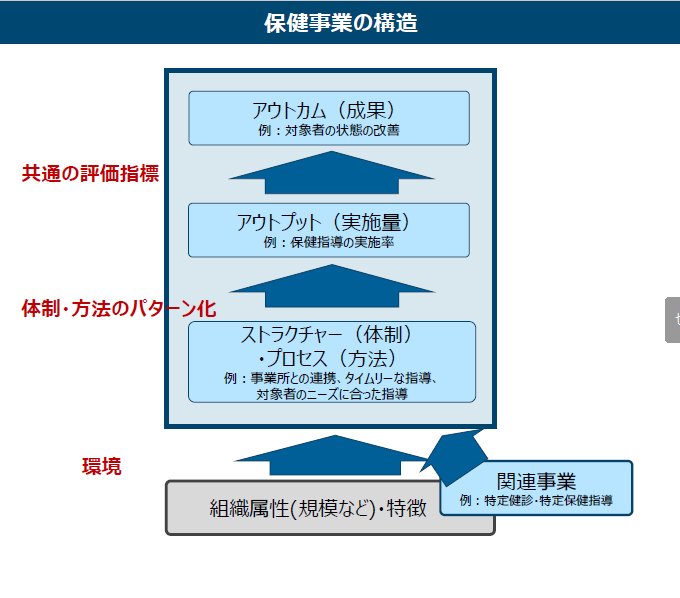

平成30年に、第1期データヘルス計画における「重症化予防事業の評価指標」の検討を行ったところ、アウトプット指標・アウトカム指標共に、多様な評価指標が設定されていることがわかりました。保健事業を支える基盤となる、組織属性・特徴、体制・方法は様々ですから当然です。その異なる評価指標の間で優れた取り組みを識別し、抽出するのは困難であることがわかり、これをきっかけに「共通の評価指標」について検討を開始。令和2年に厚生労働省から「共通の評価指標」設定の意義が明確に示されたことで、その導入が本格化しました。これにより現在は、全国の健保組合同士で保健事業を客観的に比較し、自組合の立ち位置や課題の把握が可能に。客観的な評価に基づいた自組合のデータヘルス計画の効果的な見直しや、効果的な保健事業のパターン化につながることも期待されています。

またデータヘルス・ポータルサイトを通じて平成31年度分から健康スコアリングレポートが配信できるようになりました。令和4年3月現在、令和2年度実績(保険者単位・事業主単位)の配信準備をしております。これが保険者と職場の連携を進めるための基盤の一つとなっていくことに期待しています。

データヘルス・ポータルサイトの運用においては、保険者の皆さまの入力などの手間が必要です。また、データを取得し、評価し、知見を抽出するには一定期間がかかります。しかしながら、データヘルス計画全体の底上げと、より良い民間サービスや保健事業を展開していくために必要な作業であることをご理解いただき、今後も引き続きご協力を賜りたいと思います。

移管の背景―東京大学の視点から― 令和4年7月からデータヘルス・ポータルサイトの運用は、東京大学から支払基金に移管されます。その背景には、大学が運用することによって見えてきた3つの課題がありました。1つは、定常的な運用・管理における課題。2つめは、調達手続きの制約により開発期間が短いという課題。3つめは、財政的な基盤の課題です。東京大学のデータヘルス研究ユニットという限られたチームで運用を継続するよりも、支払基金に移管することによって、ユーザーである保険者にとって使いやすく役に立つポータルサイトとして発展していくことが期待できます。一方で、私たちは大学の研究機関としてすべきことに注力していくことにいたしました。

私たちもこれまで、データヘルス・ポータルサイトの運用を通じて、データとアイデアの獲得、現実の政策と研究をつなげる活動、関係者とのコミュニケーションによる専門知識の獲得、保険者や民間サービス事業者との連携など、たくさんの知見やご縁を得ることができました。例えば、花王健保組合を代表組合とする5健保のコンソーシアムが推進している「シニア層の健康促進と自治体へとつなぐ健康事業」に参加し、健保組合と自治体がどのようなかたちで連携していけばよいかという課題について考えることができました。データヘルス・ポータルサイトを運用したことにより、私たちの活動範囲が広がったことは非常に有意義であったと考えます。

データヘルス研究のこれから 東京大学では、幅広い関係者とのパートナーシップを充実・強化しながら、データヘルス計画の標準化研究、地域・職域の知見の抽出および形式知化、政策および民間による健康ソリューションの検証などを通して、「地域の健康×地域循環共生圏」を促進すること、またそれを実現する新たなプラットフォームの開発などにも貢献していきたいと考えています。

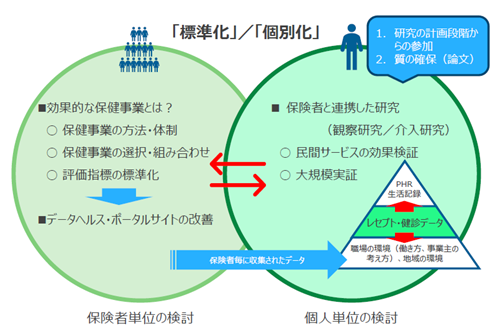

そのうえで今後、東京大学がデータヘルス研究をどのように進めていくか。キーワードは、「標準化」と「個別化」です。標準化とは、効果的な保健事業についてさらなる研究を深め、データヘルス・ポータルサイトの改善や機能追加につなげていく。保険者と連携し、観察研究・介入研究を行い、民間サービスの効果検証や、国が実施する大規模実証において、調査設計やデータ分析で参加していきます。学会では個別化されたデータの検討が中心ですが、標準化によって得られるデータと併せて検討すると新しい発見が得られるでしょう。私たちは、標準化と個別化が相互に補完的な関係にあると捉えて、研究を進めてまいります。

※ホームページの記事、写真などのコンテンツの著作権は、国立大学法人東京大学 未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット、制作者ならびに情報提供者に帰属します。