東京大学未来ビジョン研究センター

データヘルス研究ユニット主催シンポジウム

持続可能な国民皆保険制度に貢献する「データヘルス計画」

―社会保障における「成長と分配」を目指して―

特集 第1部 Part2

(2022年3月7日開催)

第1部

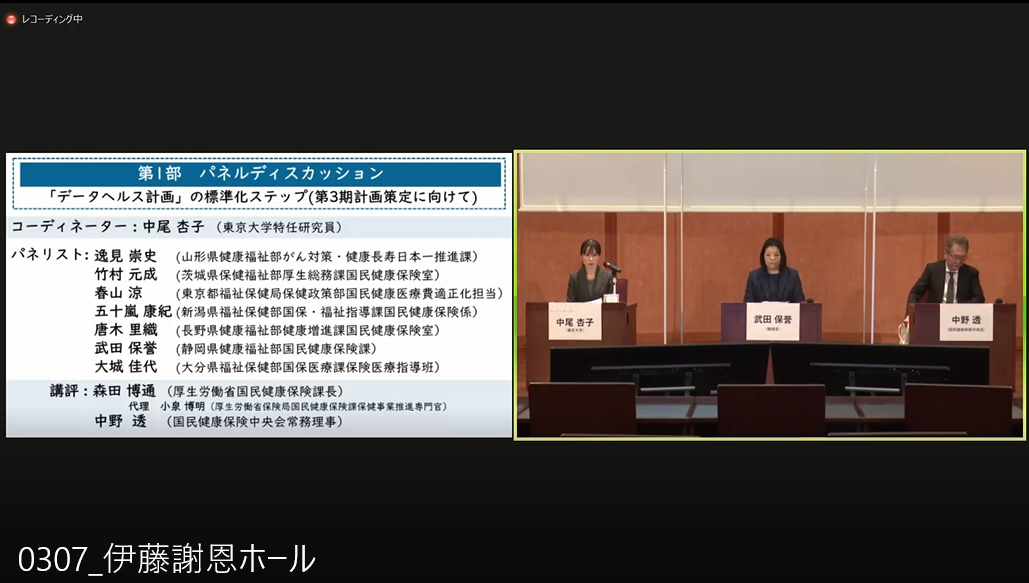

パネルディスカッション「データヘルス計画」の標準化ステップ―第3期計画策定に向けて

先行都県(山形県・茨城県・東京都・新潟県・長野県・静岡県・大分県)の取り組みから

■パネリスト紹介

■パネリスト紹介

山形県/逸見崇史(山形県健康福祉部がん対策・健康長寿日本一推進課)

山形県/逸見崇史(山形県健康福祉部がん対策・健康長寿日本一推進課) 茨城県/竹村元成(茨城県保健福祉部厚生総務課国民健康保険室)

茨城県/竹村元成(茨城県保健福祉部厚生総務課国民健康保険室) 東京都/春山涼(東京都福祉保健局保健政策部国民健康保険課 医療費適正化担当)

東京都/春山涼(東京都福祉保健局保健政策部国民健康保険課 医療費適正化担当) 新潟県/五十嵐康紀(新潟県福祉保健部国保・福祉指導課国民健康保険係)

新潟県/五十嵐康紀(新潟県福祉保健部国保・福祉指導課国民健康保険係) 長野県/唐木里織(長野県健康福祉部健康増進課国民健康保険室)

長野県/唐木里織(長野県健康福祉部健康増進課国民健康保険室) 静岡県/武田保誉(静岡県健康福祉部国民健康保険課)

静岡県/武田保誉(静岡県健康福祉部国民健康保険課) 大分県/大城佳代(大分県福祉保健部国保医療課保険医療指導班)

大分県/大城佳代(大分県福祉保健部国保医療課保険医療指導班)- コーディネーター

中尾杏子(東京大学未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット 特任研究員)

- 講 評

森田博通(厚生労働省保険局国民健康保険課課長)

/代理 小泉博明(厚生労働省保険局国民健康保険課保険事業推進専門官)  中野 透(国民健康保険中央会常務理事)

中野 透(国民健康保険中央会常務理事)

(所属はシンポジウム開催時点のものです)

7都県の取り組みの概要

▼中尾杏子(東京大学未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット 特任研究員) 「東京大学 都道府県向けリーダーシップ・プログラム」で地域の共創体制を構築データヘルス計画に先進的に取組む先行県は、「東京大学 都道府県向けリーダーシップ・プログラム」(以下、リーダーシップ・プログラム)等を通じて、本学が支援をしています。リーダーシップ・プログラムとは、都道府県が保険者として各市町村の保健事業を推進支援し、地域の健康課題の解決に向けた基盤整備を行うための支援プログラムです。自治体の予防・健康づくりの現場では、マンパワー不足やノウハウの不足等の課題を抱えています。東京大学は、本プログラムを通して、予防・健康づくりに関する専門的な知見やツール等を都道府県に提供するとともに、データヘルスの標準化の取組を推進しています。また、データヘルス計画の標準化を通じて、都道府県が保険者団体(国保連合会など)や地元の大学・民間企業、有識者などと「共創」して市町村支援を行うことで、地域の共創体制を構築することもねらいとしています。

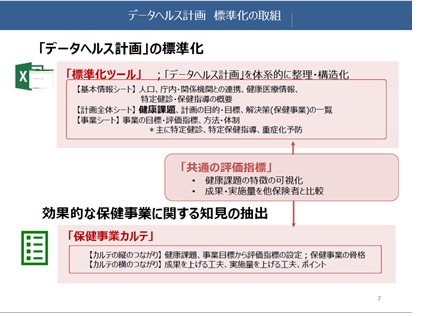

データヘルス計画 標準化の取組についてデータヘルス計画の標準化の取組は、大きく3つの点で進めています。1つ目は多様なデータヘルス計画を構造的に整理し、保健事業の設計を確認すること。これには本学の作成した「標準化ツール」という様式を活用しました。2つ目は指標の標準化として、保険者間で「共通の評価指標」を設定し、保健事業の成果や実施量を他保険者と比較可能とすること。3つ目は、保健事業の実施方法や体制について、現場の暗黙知を抽出し、明文化すること。これは本学の「保健事業カルテ」というツールを用いて実施し、整理しました。

今回ご登壇頂いた7都県は、それぞれの体制や状況に沿った形で、データヘルス計画の標準化を先進的に進めています。各都県の特徴を踏まえていくつかのテーマに沿って、お話を伺っていきます。

パネルディスカッション

【テーマ1】データヘルス計画の標準化―市町村支援におけるポイント―

●データヘルス計画の標準化を行う意義茨城県;市町村のデータヘルス計画を「標準化ツール」という共通様式に転記してみると、各市町村の計画を俯瞰し、横並びで比較することができるようになりました。また、各市町村の改善点もわかりやすくなりました。各市町村にとっては保健事業の目標設定が難しく、何を目指していくのか目安が必要だと気づきました。

長野県;データヘルス計画を構造的に捉えることで、市の健康課題とそれを解決する保健事業とのつながりが整理でき、その市の計画が目指すものを見える化することができました。長野県の保健所では、以前から市町村のデータヘルス計画の支援は行っていましたが、漠然とした支援になりがちな部分もありました。今年度、標準化ツールを用いたことで、計画の特長や弱点なども見えてきて、具体的な支援につながりました。また共通のツールがあることで、県と保健所、国保連など関係者で視点を揃えて支援ができたと感じています。

●データヘルス計画の標準化を通じた市町村支援のあり方新潟県;本県では、県と委託事業者で、各市町村のデータヘルス計画を転記した「標準化ツール」を用いて市町村ヒアリングを実施しました。市町村が次期計画策定に向けて困っていることを聞き取ると共に、計画の構造化に関する説明を行うなど、市町村への構造化の意識づけも行っています。ただし、実際には既存の保健事業ありきで健康課題を捉えている市町村があるのも現実です。今後も、現場の意見をしっかり聞きながら、各市町村の状況に寄り添った支援を心がけていきたいと思っています。

静岡県;静岡県では、全市町のデータヘルス計画の標準化や個別支援は一巡しました。現在は次の段階として、横だけでなく縦の展開も意識しています。各市町では保健師を含めて担当者・上司共に定期的に異動があるので、支援内容の引継ぎと継続が課題です。「保健事業カルテ」などのツールを活用し、これまでの支援の振り返りと継続をできればと考えています。

●効果的・効率的な保健事業における知見の抽出例山形県;本県では、東京大学から提供いただいた単年度分の「保健事業カルテ」の様式を、直近3年分の取組内容を記載するようにカスタマイズして使わせて頂きました。 本県のモデル町では、健診センターからリスク保有者の状況を市町村に情報共有することで、迅速な支援につなげられていりました。また、地域の人や事業の内容を熟知している自治体OB・OG保健師に受診勧奨を協力いただくことで、より効果的な受診勧奨となっていました。 これらの工夫は、計画への記載はなかったもの、ヒアリングを通じて得られた暗黙知です。保健事業カルテをきっかけに、これまで暗黙知だった現場の工夫を見える化できたと考えています。

大分県;本県のモデル市では、モデル市ではメタボに該当しないプレメタボの方への早期介入を検討していました。しかし市の保健師のマンパワーが限られていたため、健診機関に委託できないかと考えたそうです。そこで、市の担当者が健診機関に、当該事業の実施対象者数や費用等の経済的なメリットを経理担当者に説明して協力を依頼しました。こうしたことも功を奏し、健診機関による実施体制を整えることができたとのことです。

特定健診受診率向上事業においても、モデル市では受診券発行業務などを民間事業者に委託していました。ただし、その事業者は保健事業に関する知識が十分ではありませんでした。そのため、市の担当者が特定健診の制度や目的について事業者の担当者に丁寧に説明し、事業者からは通知内容について住民視点での意見を得るようにしたそうです。そのように市と事業者とで強みを活かしながら、より効果的な受診勧奨通知について共に検討を行ったそうです。

モデル市の担当者からも、保健事業カルテの記載を通して得た様々な気付きについて話がありました。

保健事業の工夫を明文化するにあたり、はじめは“工夫”が思い浮かばず困ったそうです。しかし事業を行ううえで、マイナーチェンジや小規模のスクラップ&ビルドは実施しており、その工程一つひとつが小さな工夫の積み重ねであったことに思い至ったそうです。また、これまで無意識に行ってきたそれらの工夫を実績値と並べて明文化することで、失敗の繰り返しの回避にもつながるとのことでした。データヘルス計画と保健事業を俯瞰的に見つめ直すことで、事業の進捗状況を確認しながら目的地を目指すことができることに改めて気付かされました。

大分県;各市町村で実施する個別事業について、保健事業カルテを活用して、各事業の目的・やり方の工夫・課題などを整理し、一覧表にまとめました。各市町村がなぜその取り組みをしたのか、どういった“意図”で工夫したのか、といった点は横展開において明確化するべき大切な部分であると思います

東京都;都でも各区市町村を対象に、特定健診・特定保健指導に関するアウトカム・アウトプットを上げるための取り組みについて、個別に聞き取っています。聞き取った工夫は一覧表形式で整理し、KDB(国保データベース)の外付システム上で各区市町村が閲覧可能な状態としました。 区市町村へ横展開する際に意識した点は、工夫の“視点”ごとにまとめることを意識したことでしょうか。例えば、工夫といっても、参加者への周知啓発のためなのか、あるいは参加しやすい環境づくりのためなのか、など工夫の視点ごとに整理し、区市町村が参考としやすいようにまとめました。

●テーマ1のまとめ <国保のデータヘルス計画を標準化する意義>- ・データヘルス計画の標準化により、保健事業の構造を整理・俯瞰することができる。

- ・各市町村の特徴が明確になり、その特徴を踏まえた具体的な支援につながる。

- ・複数の関係者が視点を揃えて的確に市町村支援をすることができる。

- ・保健事業における現場の暗黙知を明文化することで、健康課題の解決に向けた保健事業のノウハウ継承や進化につながる。

- ・保健事業の工夫を体系的に整理することで、個々の工夫を一般化し、他市町村に横展開しやすくなる。

【テーマ2】共通の「評価指標」設定

●共通の「評価指標」の設定に必要な要素東京都;共通の指標の設定は、データヘルス計画の標準化の一環として取り組んでいます。東京大学の「標準化ツール」を活用して各区市町村のデータヘルス計画を整理したところ、計画全体の目的や目標、評価指標がうまく設定できていない区市町村が見られました。そこで、東京大学と国保連と連携して、共通の評価指標の検討を開始しました。 まず健保組合で使用している共通の評価指標も参考にし、計画全体を評価できる指標を中心に設定しました。 指標の検討にあたっては、健康増進法に基づいた都道府県健康増進計画(東京都健康推進プラン21)で掲げる参考指標との整合性を意識しています。そのほか、令和2年度に都が実施した医療費分析の結果も踏まえて検討しました。具体的には、都内では循環器病の医療費が高いことがわかったため、高血圧症や脳血管疾患の有病者の割合なども指標に含めるかたちにしています。 共通の評価指標設定においては、指標の定義や実績値の算出方法を明確にしておくことが重要と考えています。そのため、各区市町村が同じように使えるKDBやSucoyacaから容易に把握できる指標を設定・作成しています。都の事業は令和4年度まで実施する予定のため、引き続き区市町村の意見も聞きながら指標を固めていきたいと考えています。

長野県;本県でも共通で見るデータ集として、県や国保連から全市町村に向けて、多くの指標に関する数値データや情報提供をしています。ただし、これらのデータを提供しても、市町村ではデータの解釈が難しい場合もあるようです。特に本県は小規模市町村が多いため、保健所が力をつけて、市町村と一緒に考えられるような支援体制をつくりたいと考えているところです。

●共通の「評価指標」設定における検討経緯茨城県;共通の評価指標の設定は、現場の作業負担の軽減にもつながりますし、人員不足という課題解決の一助にもつながるのではないかと考えています。共通の評価指標を設定する際には、人事異動などで担当者が交代しても継続的に評価ができるよう、指標の定義を明確にしておく必要があると考えています。

山形県;本県でも、県の健康増進計画との整合性を取る視点は非常に大切だと考えています。ただし複雑な評価方法・指標の設定を行うと、PDCAを回すうえで長続きしないかもしれません。市町村が評価しやすい指標を、KDB中心に簡易に出力できる方法で考えています。共通の評価指標を設定するだけでも市町村の負担は減ると思います。自力で評価・見直しができる市町村もあるでしょうが、特に小規模な市町村はある程度、県が音頭をとって共通の評価指標を提示しフィードバックを促すほうが、PDCAサイクルを回しやすいでしょう。

●テーマ2のまとめ <共通の評価指標設定の意義と留意点>- ・共通の評価指標は、自保険者の特徴把握とともに、知見の抽出や共有においても有用

- ・共通の評価指標を設定においては、政策との連動、定義の明確さ、市町村が楽に継続的に把握しやすいようなデータの提供、データの解釈を支援する体制づくりも重要

- ・評価指標設定における市町村との合意形成のプロセスも重要

【テーマ3】自律的で持続可能な支援体制

●自律的で持続可能な支援体制のあり方について長野県;保健所との協働・支援体制について。長野県の保健所では、平成30年から専任のデータヘルスの担当者を置いています。保健所は管内市町村の健康増進計画の支援も行っているため、国保の保健事業も地域の健康増進施策の一部として支援にあたっています。今年度からは、国保連の支援・評価委員会にも管内市町村が支援を受ける場面を見ていただくようにして、保健所の支援と連携し始めたところです。

山形県;県と国保連との連携は良好に機能しています。さらに地元のリソースを活用して持続可能なスキームにとするためにも、地域の事情に精通している支援・評価委員会の先生方との連携は強化しています。具体的には、保健所単位で支援・評価委員の先生に「保健事業カルテ」の内容について助言・コメントの記載を依頼しています。

新潟県;本県では委託事業者と一緒に取組みましたが、どの段階で委託事業者の力を発揮してもらうか、お互いにもっと共有できると良かったと反省する部分もあります。市町村ヒアリングは、県と委託事業者および国保連にて実施しました。三者の協力体制は効果的な事業に繋がることは間違いないので、この経験を今後に生かしていきたいと思っています。

静岡県;静岡県の国保連も非常に協力的で、県が実施している市町支援に関しては、常に情報共有を行い、連携して支援に入っています。国保連ではKDBの操作指導や、行政保健師のOB・OGを臨時雇用して訪問事業を行うなど直接市町に入る機会も多いので、その情報共有が非常に有効と考えています。 また、委託事業者同士の情報共有も活発に行っており、健診機関の研修会に他の委託事業者が参加したりもしています。このように相互の情報共有を密に行うことで、各関係者が同じ視点で取組めるよう配慮しています。

●テーマ3のまとめ <地域の関係機関が連携して市町村支援を行うポイント>- ・都道府県と保健所、国保連、保健事業支援・評価委員会、民間事業者、その他様々な関係機関とが密に情報共有し、目線を揃えること

- ・各者が分担するだけでなく、実際の業務を共同で実施し一緒に検討するなど知見の共創も行うこと

※最後に、小泉博明氏(厚生労働省保険局国民健康保険課保険事業推進専門官)と、 中野 透氏(国民健康保険中央会常務理事)から、パネルディスカッションの講評をいただきました。

小泉博明(厚生労働省保険局国民健康保険課保険事業推進専門官): データヘルス計画の標準化に取り組む都道府県の皆さまの取り組み事例から、データヘルス計画の標準化と一口にいっても、各都道府県において様々な工夫を凝らして取り組んでいらっしゃるということがわかり、大変興味深くお聞きいたしました。 厚生労働省としましても、先行してデータヘルス計画の標準化に取り組む都道府県の皆さまの事例を踏まえつつ、今後令和6年度からの第3期データヘルス計画に向けて、検討を進めてまいります。

中野 透(国民健康保険中央会常務理事): 皆さまの懸命な取り組みと、示唆に富む発表内容をお聞かせいただきまして本当にありがとうございました。総じていえるのは、やはり市町村支援でご苦労されているのかなという点です。国保中央会連合会においても、市町村支援をいかにやっていくかが長年の課題となっています。ディスカッションでもお話がありましたが、我々も小規模な市町村の支援をいかにやっていくかに苦心しております。今後も、都道府県としっかり協働しながら市町村支援を進めていかなければならないと痛感いたしました。

※ホームページの記事、写真などのコンテンツの著作権は、国立大学法人東京大学 未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット、制作者ならびに情報提供者に帰属します。