東京大学未来ビジョン研究センター

データヘルス研究ユニット主催シンポジウム

持続可能な国民皆保険制度に貢献する「データヘルス計画」

―社会保障における「成長と分配」を目指して―

特集 第1部

(2022年3月7日開催)

来賓あいさつ

全世代型社会保障を通じた「成長と分配」の好循環の実現

▼吉岡秀弥(内閣府大臣官房審議官)

政府が取り組む「持続可能な全世代型社会保障の構築」のなかで示された「成長と分配」の好循環の実現、健康寿命延伸の達成には、データヘルス計画の運営が大変重要です。データヘルス計画は作成のみならず、しっかりとPDCAサイクルを回していくこと、そして各保険者のデータヘルス計画を横断的に比較して、グッドプラクティスや知見を抽出しながら、常に進化させていくことが求められます。 どの市町村に住んでいても、どの職場で働いていても、その人の年齢や健診結果、生活習慣などに応じて適切かつ同質のサービスを受けられるようにする。それが、予防・健康づくりの効果を高め、健康寿命の延伸に資するものと考えますが、それにはデータヘルス計画における共通の評価指標の設定、保健事業の手法の標準化が必須です。 そこで重要な役割を果たすのが、東京大学が開発・運用してきた「標準化ツール」、健保組合向けには「データヘルス・ポータルサイト」です。各保険者のデータヘルス計画を標準化し“横比較”できるこのツールが、各保険者の計画改善に寄与してきたことは間違いないでしょう。ポータルサイトについては、令和4年7月に社会保険診療報酬支払基金への運用移管によって、データヘルス計画がさらに発展を遂げ、より多くの保険者・民間企業に活用されることを期待いたします。

基調講演

持続可能な国民皆保険制度に貢献する「データヘルス計画」

▼古井祐司(東京大学 特任教授)

1 長寿国では社会保障の質向上が重要

―社会保障(国民皆保険制度)における「分配と成長」―

世界トップクラスの長寿国・日本が目指すのは、健康寿命の延伸です。「新経済・財政再生計画 改革工程表2021」のなかで、「長寿社会における分配と成長の好循環の実現。そのためには国民負担の軽減と社会保障の質向上が重要」という一文が掲げられました。今回は「社会保障(国民皆保険制度)における分配と成長」について整理します。

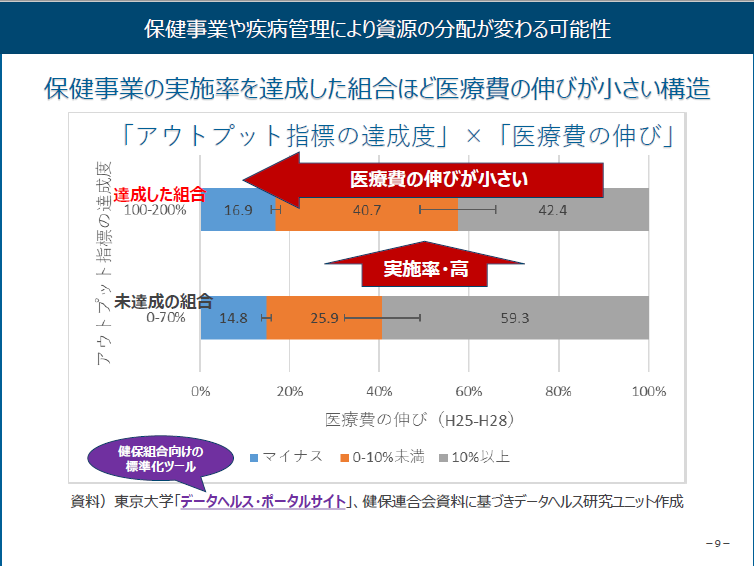

まず資源の「分配」には、大切な2つの要素があります。それは、①保険者機能の基盤整備、②入院から外来・保健事業へのシフト(治療から予防へ)です。①は、保険者機能を発揮するためのデータ・ツールの提供、知見の共有。②は、保健事業による健康増進、外来による疾病管理です。平成17年の政府・与党医療改革協議会(「医療制度改革大綱」)では、「治療重点の医療から疾病の予防を重視した保健医療体系への転換」が掲げられました。平成18年の法改正を経て、平成20年には特定健康診査制度が導入され、全国で特定健診・特定保健指導データの電子的標準化が実現しました。さらに平成27年には、健康寿命の延伸を図る新たな仕組みづくりとして、データヘルス計画が全国でスタートし、保健事業や疾病管理によって、資源が分配される構造が変わっていく可能性がわかってきました。現在、データヘルス・ポータルサイトやレセプトデータの数値で明らかになっているのは、保健事業の実施率を達成した健保組合ほど医療費の伸びが小さいことだけですが、今後は「どのような保健事業をどう実施したかで、医療費の構造がどう変わっていくか」といった分析も可能になってくると思われます。

次に、保健事業・健康医療産業の「成長」について。「成長」には、①保険者による保健事業の進化、②健康医療産業の成長という2つの要素があります。①は、保健事業のPDCAサイクルを回すたびに保健事業が進化する工夫や施策を抽出し、共有するということ。それを可能にするために、暗黙知を形式知とする(方法・体制と実績を紐づける)こと、連続性を持たせる(人事異動などがあってもきちんと引き継がれる)ことが大切です。②の実現には、民間のソリューションの適用と検証を可能にするデータヘルス計画の標準化が重要な鍵となってくるでしょう。 データや知見の分配による保険者機能の基盤整備で地域・職域における健康格差を是正し、保健事業の進化と健康医療産業の成長で健康課題の解決力を高めることが、我が国の健康寿命の延伸と、社会保障の質向上につながります。

2 健康課題の解決にはデータヘルス計画の標準化が鍵 ―「標準予防」モデルの構築― 「経済財政運営と改革の基本方針2020」では、保険者によるデータヘルス計画の標準化の推進が掲げられました。それではデータヘルス計画の標準化はどのようなメリットをもたらすのでしょうか。

- ●地域・職域の健康課題が解決できる(保健事業の成果が上がる)

- ●実務に携わる職員の負担が圧倒的に減る(円滑な引継ぎも可能に)

- ●社会資源による支援がしやすくなる(都道府県、保険者団体=支援・評価委員、事業主、産業保健スタッフ、民間事業者などの共創)

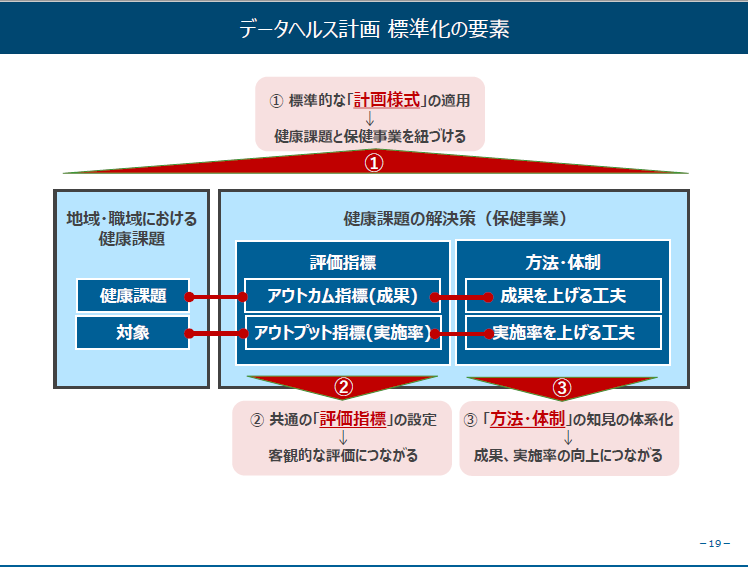

- ①標準的な「計画様式」の適用

- ②共通の「評価指標」の設定

- ③「方法・体制」の知見の体系化

データヘルス計画の標準化が進めば、医療における「標準治療」と同様に、どこに住んでいても、どこで働いていても、その人の年齢や健康状況、生活習慣などに応じて質の高い予防が受けられる「標準予防」の確立が期待できるわけです。 この後、パネルディスカッションで先進的な7都県が発表されますが、その取り組みにおいては、地域資源と共創した市町村支援を通じて、持続可能な事業運営に資する要素が抽出されつつあります。そうした自治体や健保組合などの工夫の積み重ねによって、「標準予防」モデルが構築されていきます。

3 データヘルス計画は長寿社会におけるプラットフォーム ―生涯を通じてありたい自分に寄り添ってくれる「スマートデータヘルス」の実現― 現在の国民皆保険制度には、「治療(保険給付)」と「予防(データヘルス)」の両輪があります。治療の手法や報酬はすでに標準化・体系化されています。一方、後者の「予防」の標準化は“これから”という段階です。東京大学はその推進のために、厚生労働省や健康保険組合連合会と協働して、「データヘルス・ポータルサイト」の開発・運用を行ってきました。このポータルサイトの活用は、健康保険組合が先行していますが、共済組合、全国健康保険協会の一部にも適用されており、国民健康保険向けには「データヘルス計画標準化ツール」として都道府県での試行が始まっているところです。被用者保険と国民健康保険それぞれの「標準化プロセスの特徴」を下記にまとめましたのでご参照ください。

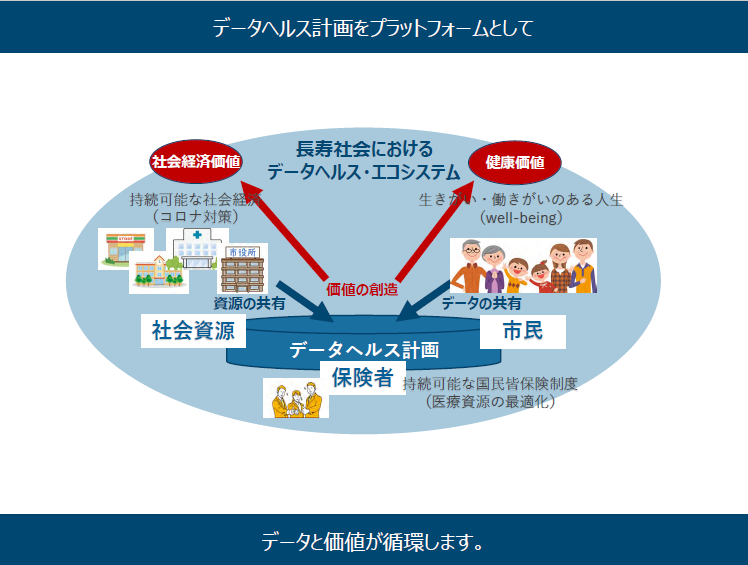

パネルディスカッションで取り上げられる事例(国保)については、“市町村の現場”ごとに様々な創意工夫があり、データヘルス計画に地域の健康課題や保健事業の知見が蓄積されることで関係機関がそれを共有し、協働しやすくなる、地域社会のプラットフォームとなり得ると考えられます。ですので、できる限り市町村に寄り添い、現場の暗黙知を抽出することがとても大切であると私たちは感じています。

国保や健保のデータヘルス計画をプラットフォームとして、社会資源が協働して、市民の健康価値の向上や、持続可能な社会経済に貢献していく――いわば長寿社会における「データヘルス・エコシステム」が、構築されつつあると思います。

※ホームページの記事、写真などのコンテンツの著作権は、国立大学法人東京大学 未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット、制作者ならびに情報提供者に帰属します。