東京大学未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット主催

都道府県による市町村「データヘルス計画」の運営支援に 関するオンライン・ワークショップ 第一部

東京大学未来ビジョン研究センターデータヘルス研究ユニットでは、2021年3月16日にオンラインにて「都道府県による市町村「データヘルス計画」の運営支援に関するオンライン・ワークショップ」を開催しました。

このワークショップは、全国の都道府県、保健所、市町村の国民健康保険(以下、国保)や保健事業担当者、都道府県国民健康保険連合会(以下、国保連)を中心に約130名が参加しました。

Q-stationでは、このワークショップの内容を2回にわたって特集します。今回は、第一部として、東京大学未来ビジョン研究センターから報告した、データヘルス計画の標準化に関する取組をお伝えします。

「データヘルス計画」の標準化で市町村の取組が大変身

報告;東京大学未来ビジョン研究センターデータヘルス研究ユニット 特任研究員 中尾杏子

1 健康長寿社会に求められる「課題解決」に向けた保健事業と、そのための支援

日本は1986年に男女ともに平均寿命世界一となりました。また、少子高齢化の傾向は今後も続き、2040年には65歳以上人口:15~64歳人口は1:1.5 に達すると推計されています。それに伴い政策目標も、長寿国から健康・長寿国へ、すなわち健康寿命の延伸へと変わりつつあります。そのため、保健事業も、これまでのように「実施」することだけでなく、健康課題を解決すること、つまり、アウトカムを重視するやり方へ転換が求められています。 一方、市町村に関しては小規模化、高齢化が進みます。今後合併などがないと仮定すると、2045年には全体の約1/4以上を人口5千人未満の小規模市町村が占める見込みで、このような環境変化は保健事業にも影響を与えると考えられます。 たとえば、市町村規模別に状況を比較すると、事業の進捗状況や庁内外・地域の関係機関も含めた共創体制においても、市町村の規模によって得手不得手は異なる傾向があります。大規模な市区は縦割りの分業化が進んでいるため庁内連携が難しく、これから数が増える小規模な市町村は人材不足で一つの部署で複数の業務を掛け持ちしているなど、市町村の特性によって課題の所在も大きく異なります。 今後はこのような市町村規模や、各地域の実情も踏まえ、市町村における保健事業のあり方や支援策を考える必要があります。都道府県、市町村の現状と将来像のまとめ

- ・人口減少高齢社会の日本において、 健康寿命の延伸や、若い世代からの健康増進は喫緊の課題

- ・保健事業も従来の「アウトプット」(実施量・実施率)から、健康課題を解決する「アウトカム」(成果・効果)が求められる時代へ

- ・小規模市町村の増加、地方の早期の高齢化などを踏まえ、都道府県による支援や近隣市町村間の連携といった垂直・水平方向の共創が必要

- ・市町村の属性によって、課題や必要な支援は異なる。

出典;「都道府県による市町村「データヘルス計画」の運営支援に関するオンライン・ワークショップ」資料

2 市町村を支援する都道府県の役割が重要

先般、保険者努力支援制度の抜本的な見直しとして「予防・健康づくり事業」が後押しされ、都道府県による基盤整備として、“人材の確保・育成”や“データ活用の強化”が、新規の重点課題として位置付けられました。これらは都道府県がリーダーシップを発揮する上での重要なポイントです。 本学では今年度より、都道府県を対象とした「都道府県向けリーダーシップ・プログラム」として、都道府県が市町村の予防・健康づくりや事業運営を支援する取組を応援するプログラムを実施しています。 本プログラムでは、データを活用した課題解決の支援・助言、人材育成につながる研修などを行いました。これらの取組を通じて、都道府県がリーダーシップを発揮して、市町村を支援していくための基盤整備を進めています。 都道府県が効果的・効率的に市町村を支援していくためには、地域の関係機関などと連携しながら進めていくことも重要です。 本学では、令和2年度に6都道府県で、保健所や国保連、支援・評価委員、地元の大学などと連携しつつこの取組を行いましたが、今後は、これらの先進的な都道府県の取組を全国に広げていくことを目指しています。市町村支援における都道府県の役割のまとめ

- ・都道府県には、データ利活用、人材確保・育成、基盤整備をはじめとした広域的かつ個別市町村の支援が求められる

- ・都道府県による市町村支援には、保険者団体、外部委託機関や専門家などとの共創体制が必要

- ・東京大学では「都道府県向けリーダーシップ・プログラム」を通じて、都道府県による市町村支援の予防・健康づくりの広域的な基盤整備を支援

出典;「都道府県による市町村「データヘルス計画」の運営支援に関するオンライン・ワークショップ」資料

3 国保データヘルス計画の標準化の必要性とそのためのツール作成

国保データヘルス計画の標準化の取組は、市町村支援のための基盤整備のポイントです。政府の「骨太方針2020」にも、保険者による「データヘルス計画」の標準化の取組を推進する方針が示されています。 ただし、国保のデータヘルス計画は、主な項目は手引きで示されており共通しているものの、実際の内容や運用は現場に任されており、実に多種多様です。 そこで2018年度の厚生労働科学研究で行った「国保データヘルス計画に関するワーキング・グループ」で検討したところ、市町村国保がデータヘルス計画のPDCAサイクルを回し、都道府県や国保連が支援・後押しできるツールの必要性が示されました。 これを踏まえ、国保のデータヘルス計画を構造化してPDCAサイクルを回していくことを支援する「標準化ツール」を作成しました。

標準化を支援するツールの必要性

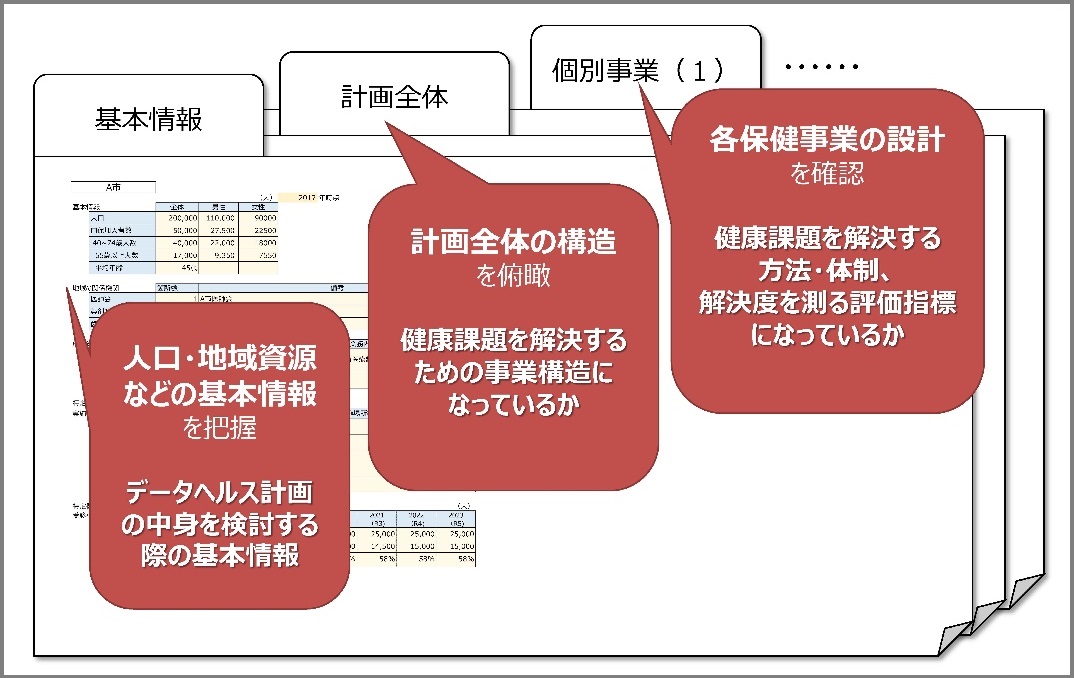

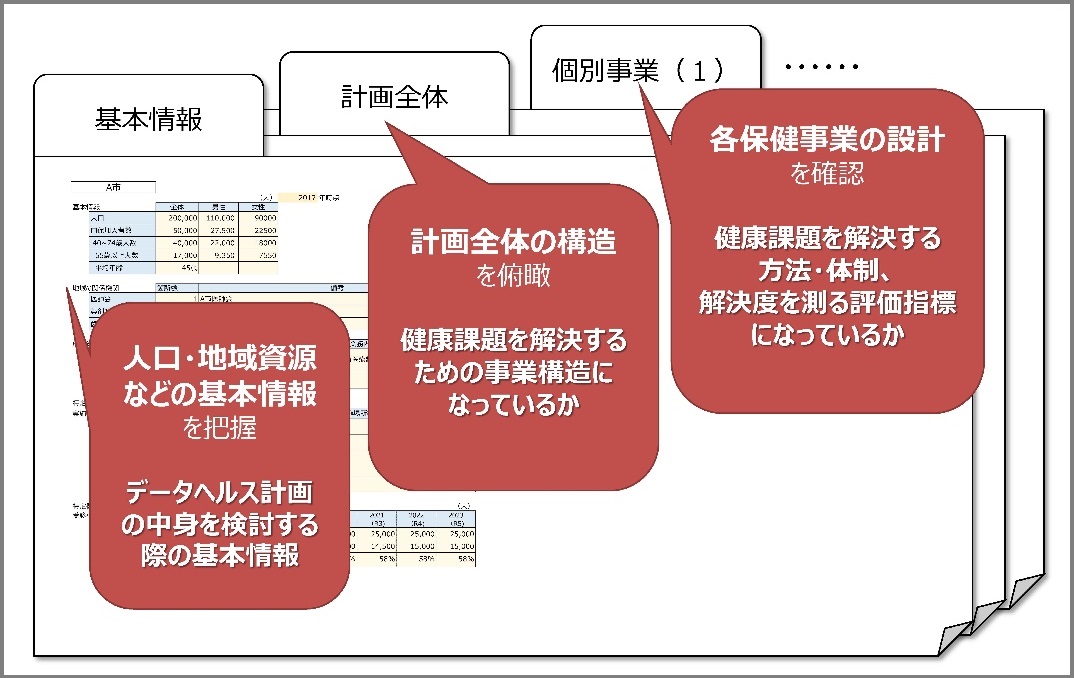

この国保向けの「標準化ツール」は簡便なExcelシートであり、人口や地域資源などの「基本情報」シート、計画全体の構造を俯瞰する「計画全体」シート、各保健事業の設計を確認する「個別事業」シートで構成されています。計画の中身を構造化することで、市町村の特徴や計画における過不足などにも気づくことができます。

出典;「都道府県による市町村「データヘルス計画」の運営支援に関するオンライン・ワークショップ」資料

データヘルス計画の情報を「標準化ツール」で構造的に整理

前述した、「都道府県向けリーダーシップ・プログラム」でも、この「標準化ツール」を利用しました。

このツールを使うと、これまで形式も内容もバラバラだった各市町村のデータヘルス計画が、同じ様式で整理されます。また、市町村の取組状況や成果や課題などを横並びで見ることができ、市町村の状況が俯瞰しやすく、特徴が明確に、成果の比較も容易になりました。

地域や事業の特徴が見やすく整備されると、市町村と都道府県間の情報共有だけでなく、市町村同士の情報共有など横の連携もしやすくなり、ノウハウの共有や事業の質向上につながります。

さらに毎年の事業評価の見直しなども定型化されるため、担当者が異動をしても引継ぎをしやすく、事業のPDCAサイクルも効率化が図れますので、担当者の負担軽減にもつながります。

出典;「都道府県による市町村「データヘルス計画」の運営支援に関するオンライン・ワークショップ」資料

国保データヘルス計画の標準化の取組のまとめ

東京大学では「都道府県向けリーダーシップ・プログラム」において、都道府県が市町村を支援するためのサポートを実施。国保のデータヘルス計画を構造化する「標準化ツール」を用いて

- ・都道府県による市町村の俯瞰

- ・情報共有・共創による事業の質向上

- ・市町村における「データヘルス計画」の事業運営の負担軽減

出典;「都道府県による市町村「データヘルス計画」の運営支援に関するオンライン・ワークショップ」資料

(第2部に続く)

※ホームページの記事、写真などのコンテンツの著作権は、国立大学法人東京大学 未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット、制作者ならびに情報提供者に帰属します。