「答え」は社長の中にある。対話の中で課題を抽出・整理し、企業に合わせた健康経営をコーディネートする

―社長の笑顔と従業員の健康を支える健康経営エキスパートアドバイザー―

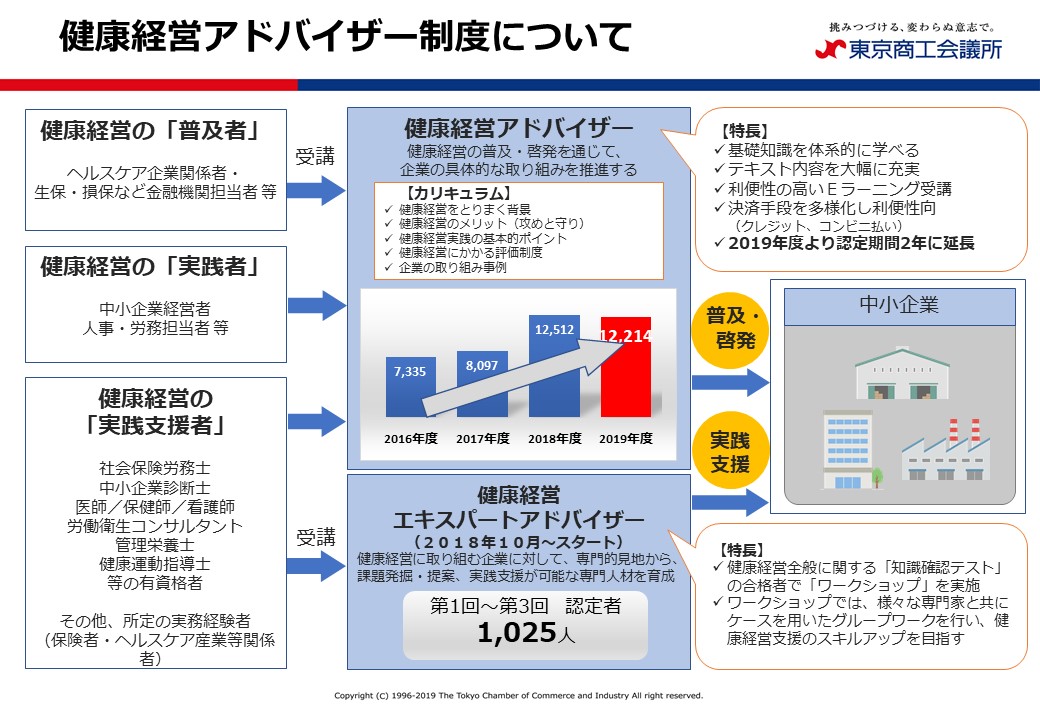

企業の健康経営を支援する「健康経営エキスパートアドバイザー」。東京商工会議所が中心となって健康経営を目指す企業へのアドバイザー派遣なども行われ、現在約1,000名が各方面で健康経営の推進役として活躍しています。

今回は中小企業診断士であり、健康経営エキスパートアドバイザーとして多くの中小企業の健康経営の支援に携わる檜山敦子様にお話を伺いました。

檜山様は元大手広告代理店の会社員。そこからなぜ中小企業診断士、健康経営エキスパートアドバイザーの道に進み、現在はどのように活動されているのでしょうか。また、中小企業の課題と支援の実際とはどのようなものでしょうか。事例とともに、健康経営エキスパートアドバイザー・檜山様の活動をご紹介します。

健康経営エキスパートアドバイザーとは

「健康経営アドバイザー制度」は2016年に東京商工会議所にて創設されました。

「健康経営アドバイザー」と、2018年に新設された上位資格「健康経営エキスパートアドバイザー」の2種があり、「健康経営エキスパートアドバイザー」は企業が健康経営に取り組む上での課題を抽出・整理し、必要な取り組みを企業等に提案・実践をサポートするプロフェッショナルに資格が与えられます。経営・労務や医療・保健に関する所定の有資格者(※1)または所定の実務経験者がこの資格を取得し、その知識と経験とともに企業の健康経営の推進を支援しています。

※1 中小企業診断士・社会保険労務士・医師・保健師・看護師・労働衛生コンサルタント・管理栄養士・健康運動指導士

「健康経営アドバイザー制度」は2016年に東京商工会議所にて創設されました。

「健康経営アドバイザー」と、2018年に新設された上位資格「健康経営エキスパートアドバイザー」の2種があり、「健康経営エキスパートアドバイザー」は企業が健康経営に取り組む上での課題を抽出・整理し、必要な取り組みを企業等に提案・実践をサポートするプロフェッショナルに資格が与えられます。経営・労務や医療・保健に関する所定の有資格者(※1)または所定の実務経験者がこの資格を取得し、その知識と経験とともに企業の健康経営の推進を支援しています。

※1 中小企業診断士・社会保険労務士・医師・保健師・看護師・労働衛生コンサルタント・管理栄養士・健康運動指導士

お話をうかがった人

1 30年勤めた企業からのキャリアチェンジで中小企業診断士へ

私は大学を卒業してから大手広告代理店に就職、約30年間勤めてきました。その間、広告業界の世界は、4マス媒体(テレビ・ラジオ・新聞・雑誌)からインターネットやSNSへの移行という大きな変化がありました。プロが企画を考えて戦略性のあるコミュニケーション広告宣伝活動を行う、というスタイルから、SNSなどでゲリラ的に手作りの武器で戦っていくコミュニケーションが台頭してきたわけです。 時代の変化とともに、「自分が変わらなければ」と考えている中、中小企業診断士という資格に出会いました。これまでのマーケティングの知識が生かせる簡単な資格!と思って予備校に通ったのですが、当然そんな甘いものではなく1回目の試験は見事に玉砕(笑)。でも思い立ったのならちゃんとやろう、と思い挑戦を続けて2015年に資格を取得。セカンドキャリアに移ろうと決心しました。 中小企業診断士は、経営者や社長に直接活動していくことが多い仕事です。トップが決めれば会社のアクションが早い。早いスピードで会社が変わっていくのを実感できるのがこの仕事の醍醐味ですね。 健康経営は、勤務していた広告代理店でそのような経営手法があることを知っており、また、受講生として参加した東京都中小企業診断士協会が主催する東京プロコン塾(中小企業診断士がプロのコンサルタントのスキルを学ぶ場)の塾長が健康経営やヘルスケア産業に関わる研究会創設に携わっていましたので、塾長から入会をお誘いいただき、その後アドバイザー資格を取得しました。 以来、東京都と東京商工会議所がタッグを組んだ健康経営アドバイザーの派遣事業(※2)に携わり、4年間で16社ほどを支援させていただきました。 ※2 東京都職域健康促進サポート事業:https://www.tokyo-cci.or.jp/kenkokeiei-club/06/ 以下に健康経営エキスパートアドバイザーとして携わった2つの事例をご紹介します。 【支援事例1】 女性の健康と、全社活動にフォーカスを当て、健康経営を実現 A社:ソフトウエア(システム開発)会社 従業員数158名(男性54、女性104) 本社:大阪 支社:東京 支店:関西方面に複数 A社は企業としても相応の規模に成長したので、健康経営優良法人認定を目指したいということでアドバイザーとして関わらせていただきました。 まず健康経営を実現するための課題が特定できていなかったので、社長へのヒアリングの中から洗い出していきました。そこで見えてきたのは、40歳前後のお子さんを持った女性社員が過半数を占めていたこと。そして社長は日ごろから、拠点が多いために全社員での活動が行いにくいという悩みを持っていました。 ちょうどその年、健康経営優良法人認定の要件に「女性の健康」という項目が加わったタイミングでもあったので、社長に、これにフォーカスしてやりませんか、と提案しました。 先んじて女性の健康に関する取り組みができれば、好事例としてとりあげてもらえる可能性もありますよ、というお話もして、ここに力を注いでもらうことにしました。 また、全社活動については、社員旅行や運動会をやりましょう、というところからお話ししました。中小企業では、小難しいことよりも、みんなで遠足に行ったらどうですか? バーベキュー大会をして話をしてみてはどうですか? といった方法の方が健康経営の取り組みに一歩を踏み出すきっかけになりやすいですね。 A社は女性の健康に着目した取り組みからスタートして無事に健康経営優良法人に認定され、その後も連続で更新されていらっしゃいます。 【支援事例2】運送ドライバーの健康を守る! 食事のミニセミナーでコミュニケーションもアップ B社: 食品運送業 従業員数42名(男性のみ) 物流拠点:川崎市東扇島 B社の社長が健康経営エキスパートアドバイザーの派遣を依頼したのは、従業員のドライバーの一人が20代の若さで心筋梗塞を発症したことがきっかけでした。 運輸業はその特徴として、ドライバーの健康状態への懸念が非常に大きいことがあります。まずドライバーズシートに座りっぱなし。たばこも吸う。深夜の勤務もある。孤独な時間も多く、メンタル的にも調子を崩しやすい傾向があります。加えて、オフィスにいる時間が少ないので、会社として健康への指導監督が行き届きにくいのです。 また、ドライバーの方々は若い人が多いかと思いきや、B社のドライバーの多くは40歳過ぎの方でした。もとよりドライバーは体を崩しやすいので、心身に不調を来した方はオフィス業務となり、配車係などを担当されているようです。 この会社がすごいのは、20代ドライバーが倒れたのを機に、社長と担当者が自ら健康経営アドバイザー(旧;初級)を取得したことです。これには驚きました。ですが、自分たちだけで健康経営を実現するのは荷が重いということでサポートプログラムに申込み、健康経営エキスパートアドバイザーの派遣を要請されたわけです。 ドライバーという職業の性格上、食事時間が不規則になる、もしくはトラックが駐車出来る食堂が限られるという課題が明確でしたので、まず食生活を中心にしたミニセミナーを実施することを提案し、セミナー実施については、東京商工会議所のネットワークを通じて、健康経営エキスパートアドバイザーの資格を持つ保健師にバトンを渡しました。 この提案をしたときに、「我々は食品を扱っている。食品は健康に直結するものなので、社員が健康でないと、事業の根幹的に問題があるよね」とおっしゃった社長の言葉が印象的でしたね。 その後、社長と保健師から聞いたお話では、社長にとって大きな収穫が2つあったそうです。1つ目は、ドライバー社員の状況を知ることができたこと。セミナーの中で、「おれ自炊しているんですよ」というようなドライバーの食生活の話を初めて聞く機会ができ、実はそれなりに健康意識が高かったことが判明しました。2つ目は、職場の活性化につながったこと。セミナーの開催にあたり、乗務の仕事をはずしてセミナーだけの日をつくり、勤務時間内にドライバーを集めました。その結果、普段顔をあわせない社員が集合するよい機会になり、ドライバー同志の交流が図られました。 このような取り組みを経て、B社は2020年の春に健康保険組合東京連合会の健康優良企業(銀の認定証)(※3)を取得しました。 ※3 健康優良企業(銀の認定証):http://www.kprt.jp/contents/health/ この案件は私にとって大きな気づきがありました。それは、各企業の健康経営の実施状況に合わせて取り組みを選択することです。例えば、健康経営を始めたばかりのB社では、禁煙対策はかえって喫煙者のストレスになり反発を招くので後回しでかまわない、と保健師がおっしゃっていました。禁煙を全面に出すことでほかの取り組みが遅れる、もしくは社員の気持ちが萎えるようであれば、たばこについてはまず優先順位を下げる。 確かに、たばこが体に悪いということは誰でも知っています。それでもやめられないのは他の事情があるのかもしれません。それを健康経営エキスパートアドバイザーが一方的に「禁煙」をふりかざして指導したり、社長が注意したりしてもしょうがないよね、とおっしゃるのです。「なるほど、そのように考えるのか!」と思いましたね。私と異なる専門性を持つ保健師との共創の中で学びを得ました。2 健康経営の課題の洗い出しには、企業の雰囲気も判断材料に

私の役割は、言ってみれば健康経営のコーディネート役。各中小企業の健康経営の課題抽出・整理が主な仕事になります。課題が特定できたら保健師や管理栄養士につなぐなど、必要なコーディネートを行います。 課題抽出・整理には2つのアプローチがあります。 1つ目は、東京商工会議所が作成した『ヒアリングシート』を活用すること。このシートは、健康経営エキスパートアドバイザー取得者に与えられます。ヒアリングシートは、健康経営に関する何十にもわたる質問で構成されており、社長もしくは担当者との面談の中で、課題をピックアップしていきます。特に、「現在どんな取り組みをされているのか」、「何ができているか、何ができていないか」「なぜできている(できていない)と自社を評価したのか」という視点で、社長らとの対話を積み重ねます。 2つ目は、企業の雰囲気を感じ取ること。我々中小企業診断士の得意分野ですが、社長のお話から、言語的に表現されていることだけでなく、その話し方も見ていきます。また社員のみなさんの雰囲気(こんにちは!とあいさつしてくれるのかどうかなど)やオフィスがきれいか、お手洗いがきれいか、といったところから社風も感じ取っていきます。これらの情報を総合的に判断してより正確な課題の特定をしていくのです。ときには「これは社員の健康よりも経営そのものに課題があるのではないか」と結論することもあります。 中小企業診断士は、「健康」そのものよりも「経営」の専門家。ですから健康経営エキスパートアドバイザーは、健康というひとつのフレームの中で経営的な向上を目指すためのひとつの手法であると考えています。3 目指すのは社長の笑顔。答えは「社長」の中にある

私は社長とお会いしたときには、笑顔になって終わるということを心がけています。結局、課題の「答え」は社長の中にあると思っていますので、会話の中でそれをうまく整理をし、社長自身の中で「あ、こういうことだよね」と気付いてもらい、最後は「ああ、よかった」と笑ってもらうということをゴールにしています。 健康経営エキスパートアドバイザーとして会社に伺うと、最初はたいてい社長も身構えていらっしゃいます。 「名刺にある中小企業診断士って、この7文字の人は誰?」 といったかんじです。 ですから最初はリラックスしてもらうように心がけ、ときには私はまったく話をせずに社長にどんどん語ってもらい、「そうですね、うんうん」「え、それでそれで?」と相槌を打っているだけのことも多いんですよ。社長の中に答えはあるので、それを整理してあげるだけです。健康経営にかかわらず、中小企業診断士としてもこの姿勢で経営支援を心がけています。取材を終えてひとこと

檜山様、ご協力いただきありがとうございました。 健康経営は経営手法の1つ。社長らとの対話の中で、企業特有の経営課題や社長の素直な悩みを把握し、各社に適した健康経営を提案し実践する。檜山様の支援には社長の納得感があるからこそ、社長の笑顔につながることがうかがえました。 子育てと仕事を両立する女性社員を支えたい、心身の健康リスクを伴う運送ドライバーを守りたい。そのような社長の想いを、健康経営の取り組みとして体現し従業員に伝えることも、健康経営アドバイザーが第三者として企業に寄り添う意義であると感じました。 今回の取材の中で、東京都・東京商工会議所の事業をご紹介頂きました。今後は、その他の地域においても、自治体、商工団体、保険者、健康経営アドバイザーや保健師等の専門職の共創により、一中小企業の健康経営を多角的な視点で支援する取り組みが広がることを期待します。東京大学 未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット 村松賢治

※ホームページの記事、写真などのコンテンツの著作権は、国立大学法人東京大学 未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット、制作者ならびに情報提供者に帰属します。

共創者からひとこと

東京商工会議所では、職場における従業員の健康づくりの推進について、2004年に「国民健康づくり委員会」(後に、健康づくり・スポーツ振興委員会に改称)を設置して調査・研究を始め、経営者への普及・啓発とともに様々な事業に取り組んできました。

その後、従業員の健康管理を経営的視点で考え、戦略的に実践する「健康経営」の考えと出会ってからは、その普及と実践支援に力を注いできました。

2015年に経済産業省から「健康寿命延伸産業創出推進事業」を受託し、健康経営アドバイザー制度の構築・運営について各界の第一人者の方々の協力を得て、2016年に「健康経営アドバイザー研修」をリリースいたしました。

2018年10月には、より高度な知識を有し企業への実践的な支援ができる人材の育成を目指した「健康経営エキスパートアドバイザー研修」がスタートしました。

檜山先生には健康経営アドバイザー研修の創設時からご協力いただいており、健康経営エキスパートアドバイザー研修では講師を務めていただいております。研修の中でも檜山先生が蓄積された実践支援のノウハウを要所要所でお話いただき、受講者にも大変好評をいただいております。

檜山先生にも派遣専門家としてご活躍いただいております東京都の「職域健康促進サポート事業」も2020年度で4年目になります。これまで多くの企業を支援してまいりました。派遣先企業様からのアンケート結果でも満足度が非常に高い事業でございます。今後の課題としてはしっかりとPDCAを回し効果検証までフォローできる体制を整備できればと考えております。

これからも東京商工会議所としては、健康経営アドバイザー制度を通じた人材育成を推進しつつ、中小企業の皆様への健康経営の普及・推進、および実践支援に取り組んで参ります。