多様な職種・シフト制が特徴のホテル業でe-learningを導入し、成功した理由 ―ニューオータニ健康保険組合―

今回のQ-stationで注目するニューオータニ健康保険組合の母体は、24時間365日営業のホテル業。被保険者の多くはシフト制で勤務し、職務内容は部門によって大きく異なります。

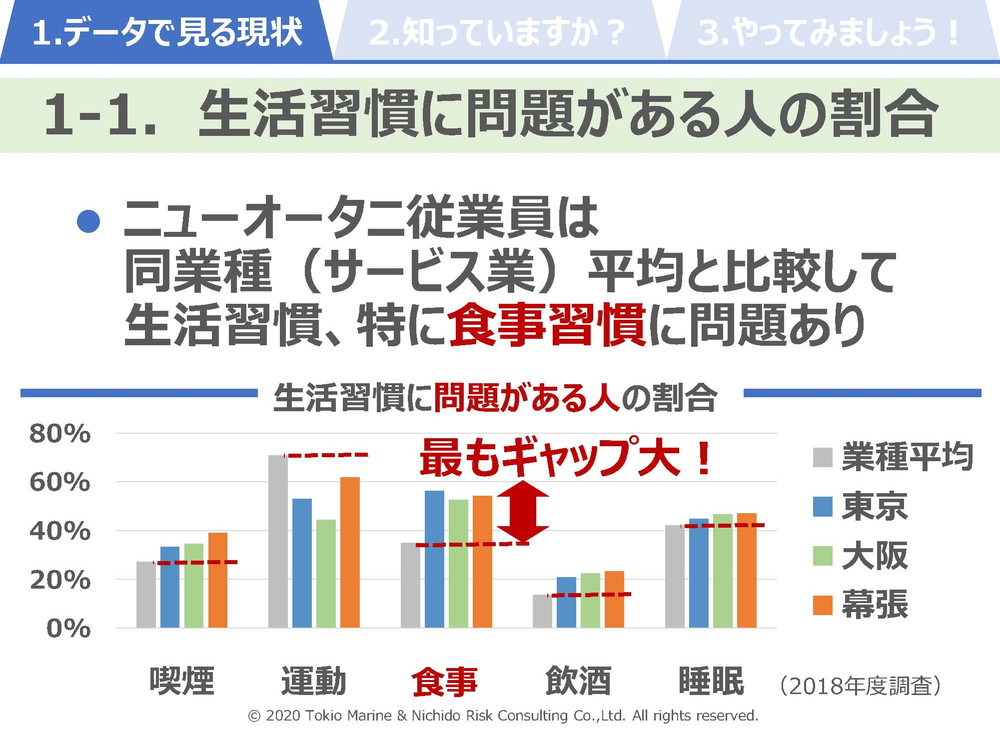

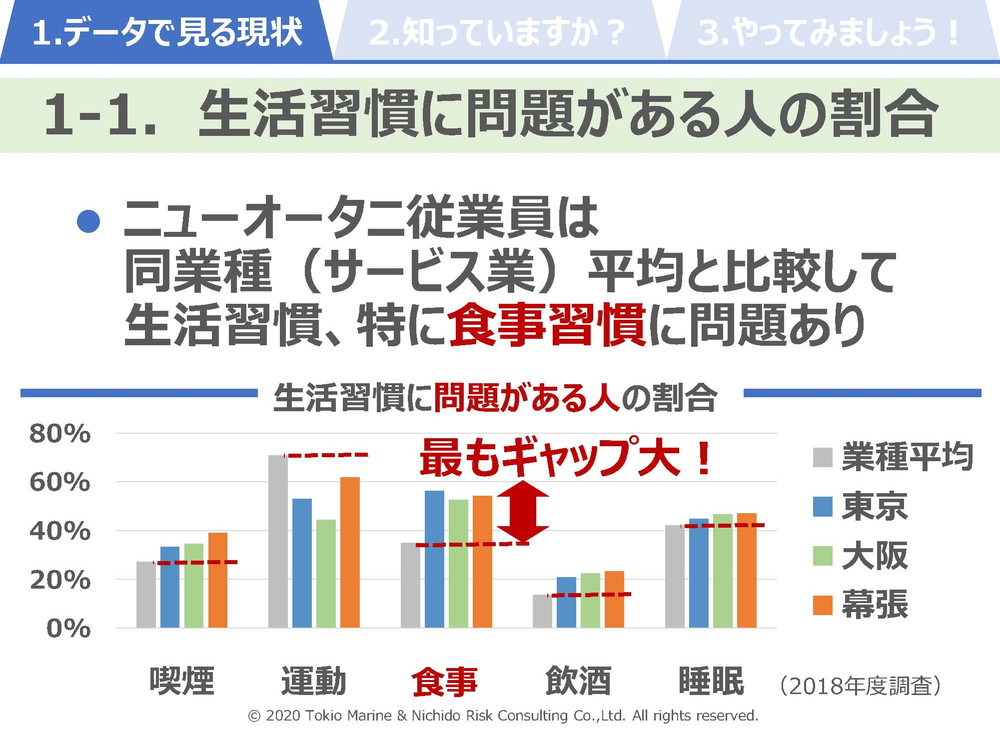

「問診における食習慣のリスク者(夕食の時間帯が遅い、朝食を抜きがちなど)が多い」という健康課題と、「多職種・シフト制のため研修に参加できる被保険者が限られる」という事業課題がある中で、健保と事業主の共創で始めた保健事業は「eラーニング」でした。

ニューオータニ健康保険組合がeラーニングという新たな取り組みを実施するに至ったきっかけは? そして、事業主とどのように連携し、事業所内の環境整備、コンテンツ作り、被保険者への受講促進、効果測定などを進められたのか? 健保・事業主の共創プロセスを具体的に紹介します。

お話をうかがった人

1 業界初のホワイト500取得が、健保・事業主共通のモチベーションに

私は入社以来、健保の仕事に携わっていますが、当健保は2010年代前半、財政面から解散の危機に陥り、保健事業を展開できる状況にありませんでした。 そのような厳しい時期を経て、健保の財政が改善してきた2018年ごろから、健保の事業・存在意義を見つめ直し、「保険給付」と「保健事業」の両輪に力を入れるようになりました。しかしながら、これまで健保から事業主に健康施策を提案しても、事業主はどうしても本業を優先せねばならず、なかなか実現に至らないことが多く、もどかしい思いもありました。 そこで当時、同じサービス業の株式会社すかいらーくが「健康経営優良法人(ホワイト500)」を取得したことで、採用応募者が3倍になったというニュースに注目しました。 私はチャンスと思い、本業にもメリットのある取り組みとして「ホテル業界初のホワイト500取得を、事業主と健保が協力して目指しませんか?」と提案したところ、事業主が協力する動機・理由が明確になり、共創の歯車が回り始めました。 その結果、2019、2020年と続けて、株式会社ニュー・オータニとニューオータニ健康保険組合でホワイト500を取得でき、社内に健康管理室が設置されるなどの変化が生まれました。この経験から、事業主・従業員(被保険者)・健保ともにメリットがある目標をモチベーションにすることで、共創が進みやすくなることを実感しました。2 5健保共同事業のワークショップで、健保・事業主の健康課題を共有

健保の保健事業としては、2017年ごろから専門事業者(東京海上日動リスクコンサルティング株式会社)と協力して特定健診の結果分析を始めました。 当健保の状況を健康保険組合連合会(健保連)の公表している平均値と比較すると、「受診勧奨者の割合は平均より少ない。ただし、食事に関する問診項目の内容が悪い」という傾向が見えてきました。つまり「検査値には表れていないが、潜在的な健康リスクを抱える予備群は多数いる」状況です。 ホテル業ということで、被保険者の活動量は比較的問題ありません。しかし、細かいシフト勤務のため生活リズムが乱れがちで、特に食習慣として「夜遅く帰宅したときも多量の夕食をとる」「朝ぎりぎりまで寝ていたいから朝食を抜く」人が多い特徴があります。またホテルには多様な職種があり、例えばレストラン部門の従業員は飲酒が多い等の特徴もあります。健保として、こういった食習慣の改善に取り組む必要性を感じました。 被保険者の健康課題が明確になる中で2019年、厚生労働省の補助金による「働き方(接客業等)に着目した保健事業の実践に向けた共同事業」に参加させていただく機会を得ました。

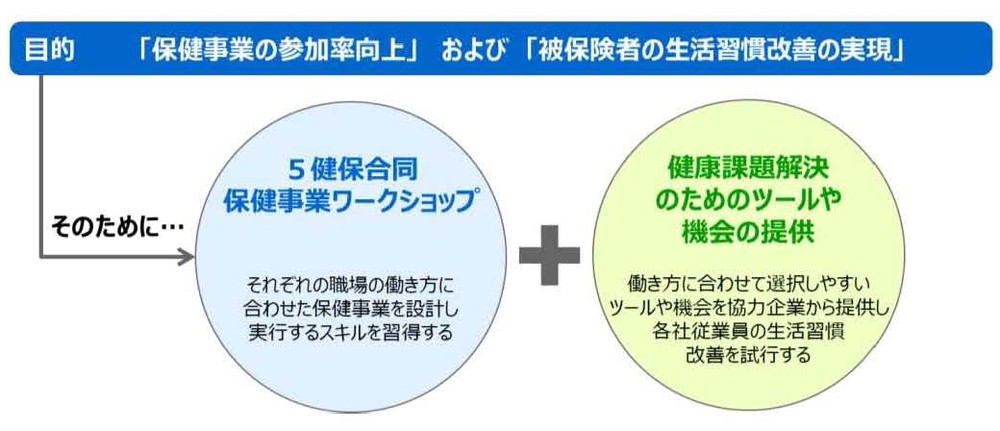

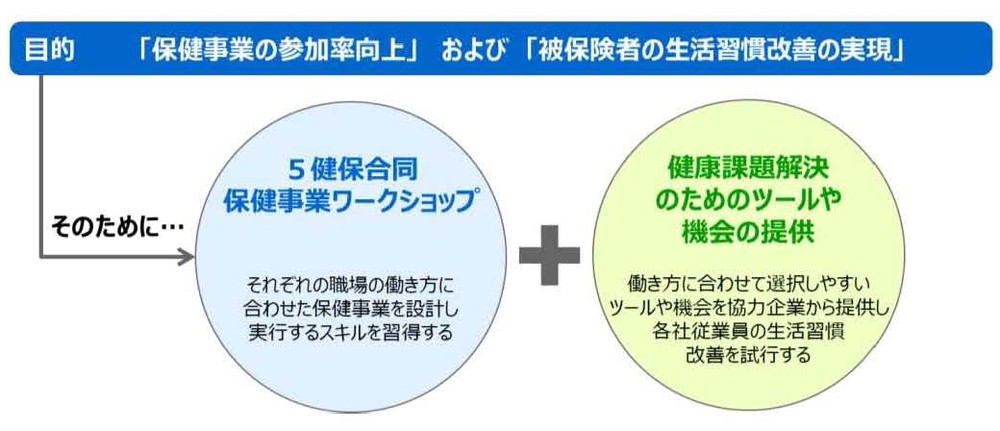

▼働き方(接客業等)に着目した保健事業の実践に向けた共同事業とは?

厚生労働省の令和元年度高齢者医療運営円滑化等補助金を活用して実施された公募事業(保健事業の共同実施に関するモデル保健事業)の一つ。加入者の健康課題や保健事業を実施する際の課題を共有した上で、同一の保健事業を共同で実施し、事業の効率化やコストの適正化につながる保健事業の共同実施モデルを構築することを目的とする。

本共同事業は、すかいらーくグループ健康保険組合を主幹健保として、接客業等(お客様のニーズに合わせて価値提供する仕事)を母体とする5健保がコンソーシアムを形成し、同業種特有の健康課題・事業課題の共有・改善を目指した(実施期間:2019年9月~2020年3月)。

東京海上日動リスクコンサルティング株式会社が取り纏め事業者を務め、「健保と事業所の担当者が一緒に議論する保健事業ワークショップ(計4回)」と「健康課題の解決に向け健康施策」を実施。

出典;働き方(接客業等)に着目した保健事業の実践に向けた共同事業 報告書

出典;働き方(接客業等)に着目した保健事業の実践に向けた共同事業 報告書

この共同事業のポイントは、健保と事業所の担当者が一緒に参加することでした。その背景には「接客業等の従業員は働く時間と場所に制約があるため、保健事業に参加することが難しい。それゆえ、参加率向上に事業所の協力は欠かせないが、担当者の協力を得られていない健保が少なくない」という接客業等の健保共通の問題意識がありました。

ニューオータニ健保としては、私と事業所の担当者がワークショップに参加し、1)働き方を踏まえた健康課題の考え方を学ぶ → 2)自事業所の健康課題を確認(仮説策定)する → 3)健康課題に対応した保健事業の選択および働き方に合わせた実行計画を策定するというプロセスを踏む中で、大きな発見がありました。

当健保と同じく事業所の担当者も、従業員の食習慣に問題意識を持っているということがわかり、双方の問題意識を共有できたのです。

健保は特定健診(40歳以上)のデータしか把握・分析できませんが、事業所は若年層のデータも持っており、若年層にも同様の食習慣が見られることがわかったのです。健康課題を共有できたことで、共創の意識がより強くなりました。

共同事業ではワークショップの後、取り纏め事業者から、運動/食事セミナー、食事アプリ、睡眠セミナーなど、健康課題解決のためのツールや機会が提供されました。私と事業所の担当者は、当初、運動/食事セミナーの実施を検討していましたが、ワークショップで話し合いを重ねる中で、ホテル業ならではの「多職種・シフト制で研修に参加できる被保険者が限られる」という事業課題を踏まえて、より多数の加入者を対象として実施できる「eラーニング」にチャレンジすることにしました。

出典;働き方(接客業等)に着目した保健事業の実践に向けた共同事業 報告書

出典;働き方(接客業等)に着目した保健事業の実践に向けた共同事業 報告書3 合意形成、コンテンツに気を配ったeラーニングの準備プロセス

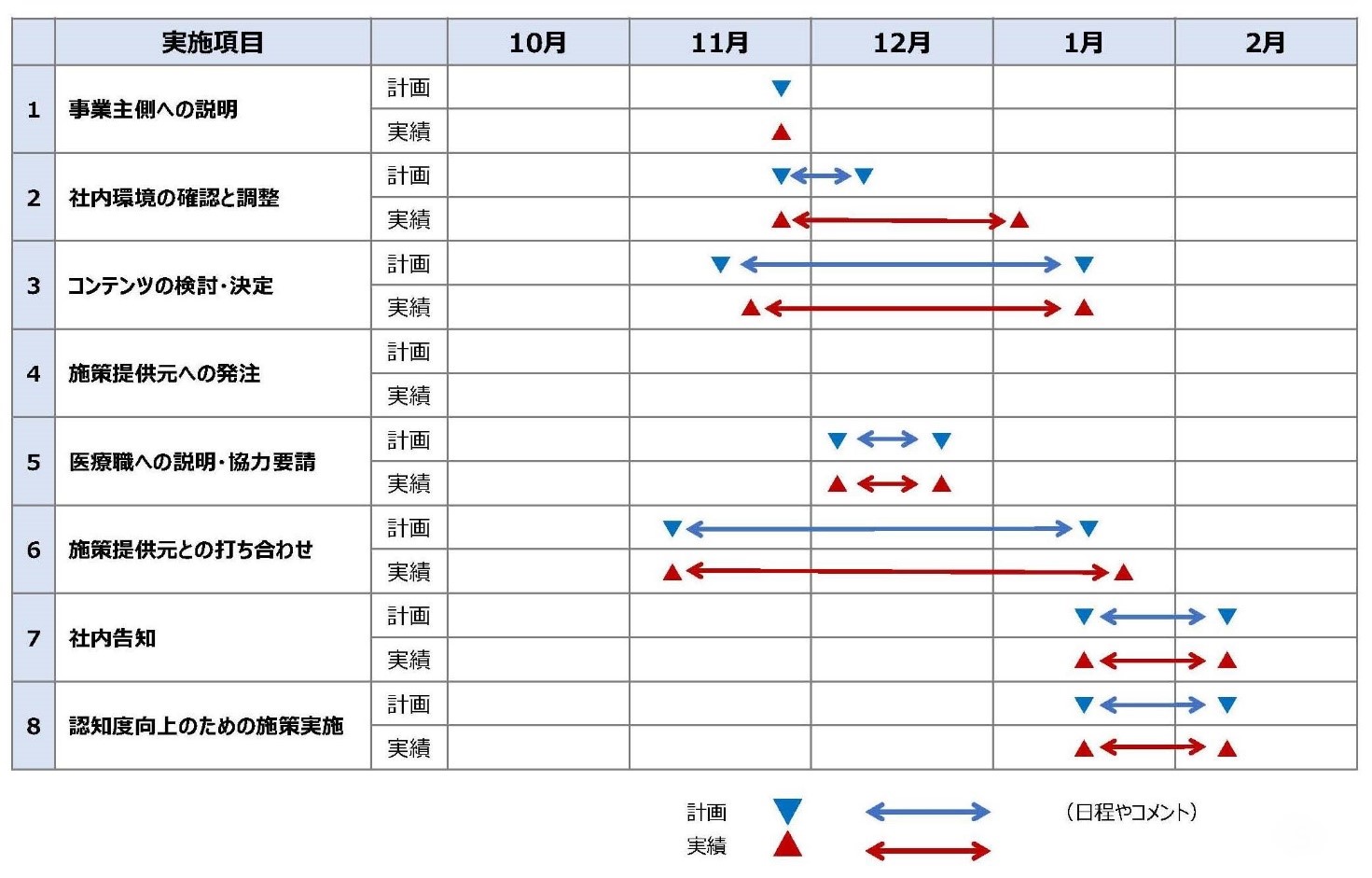

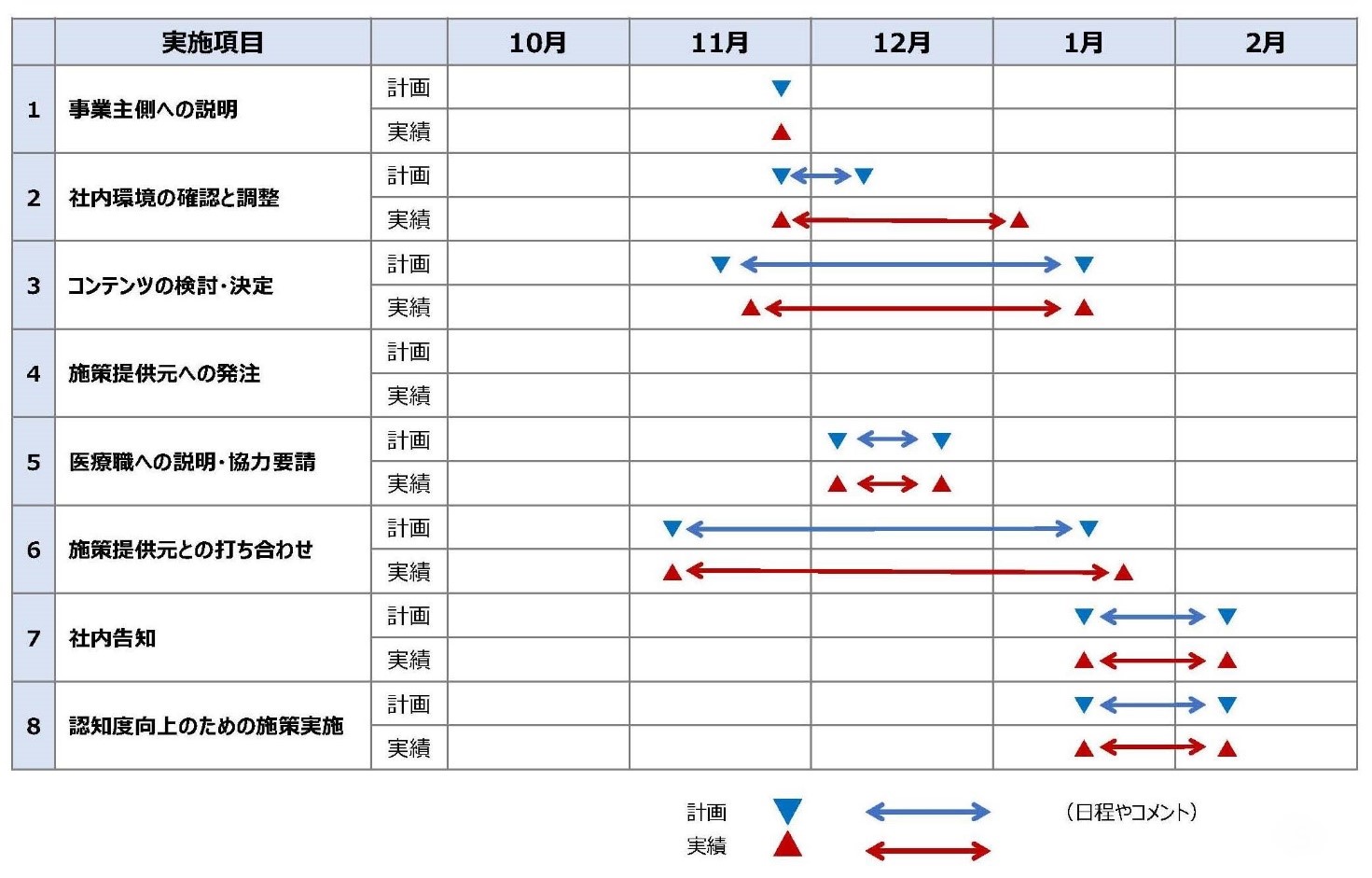

健保と事業主がeラーニングという新たな取り組みを実施するにあたり、先のワークショップ以降、下記のスケジュールで準備を進めていきました。

▼e-ラーニングの実施プロセスとスケジュール

出典;働き⽅(接客業等)に着⽬した保健事業の実践に向けた共同事業実施計画および報告書

2020年3⽉2⽇ 株式会社ニュー・オータニ ニューオータニ健康保険組合

出典;働き⽅(接客業等)に着⽬した保健事業の実践に向けた共同事業実施計画および報告書

2020年3⽉2⽇ 株式会社ニュー・オータニ ニューオータニ健康保険組合

今回のeラーニングは、株式会社ニュー・オータニの東京・大阪・幕張の3事業所で行いました。準備の第一歩として、事業主側(各事業所)へ背景・趣旨を丁寧に説明し、コミュニケーションを緊密に取るように努めました。

事業所の合意をしっかり得ることで、例えば、大阪の事業所の総務担当者が東京出張時に健保事務所へ立ち寄り、本件の打ち合わせを行うといったことが自然になりました。それ以前は、各事業所の担当者が従業員の健康管理に関することで健保と一緒に動くケースはほとんどなかったので、大きな変化を感じました。

また、準備段階で特に力を入れたのは、eラーニングのコンテンツ作成です。

「問診における食習慣のリスク者(夕食の時間帯が遅い、朝食を抜きがちなど)が多い」という健康課題を踏まえて、コンテンツのテーマは「食習慣」に重点を置きました。

しかし、一般的な内容では、受講する被保険者が「そんなことは知っているよ」と飽きてしまいます。基礎知識を紹介するだけでなく、事業所の健診データの分析結果やホテル業ならではの特徴に沿った食事のとり方の工夫などを取り上げ、受講者が“自分ごと”として受けとめてもらえる工夫を凝らしました。

そのため、事業者には何度も修正をお願いしました。事業者に丸投げするのではく、事業者としっかりコミュニケーションを取りながら、当健保の健康課題・事業課題を共有、理解してもらいながら進めることが大切と考えました。

コンテンツの内容とともに、受講者がなるべく負担なく取り組めるよう、ボリューム(受講にかかる時間)にも気を遣いました。本編は10分程度にとどめ、最後にアンケートと理解度テストに答える構成でトータル15分以内に終了することを目指しました。

eラーニングの受講環境については、コンテンツの容量などの関係で社内PCでの閲覧が難しかったため、被保険者個人のスマホやPCで閲覧する体制にしました。事業者がWEB上にコンテンツを用意し、被保険者がアクセスすることで閲覧できる仕組みです。いわゆるガラケーのユーザーや自宅にPC環境がない被保険者に対しては、事業所のタブレットを貸し出すことで受講環境を提供しました。

出典;働き⽅(接客業等)に着⽬した保健事業の実践に向けた共同事業実施計画および報告書

2020年3⽉2⽇ 株式会社ニュー・オータニ ニューオータニ健康保険組合

出典;働き⽅(接客業等)に着⽬した保健事業の実践に向けた共同事業実施計画および報告書

2020年3⽉2⽇ 株式会社ニュー・オータニ ニューオータニ健康保険組合

▼eラーニングのコンテンツ(一部)

出典;ニューオータニ健康保険組合 提供

出典;ニューオータニ健康保険組合 提供

出典;ニューオータニ健康保険組合 提供

出典;ニューオータニ健康保険組合 提供

出典;ニューオータニ健康保険組合 提供

出典;ニューオータニ健康保険組合 提供

4 各事業所の周知努力によって受講率91%を達成

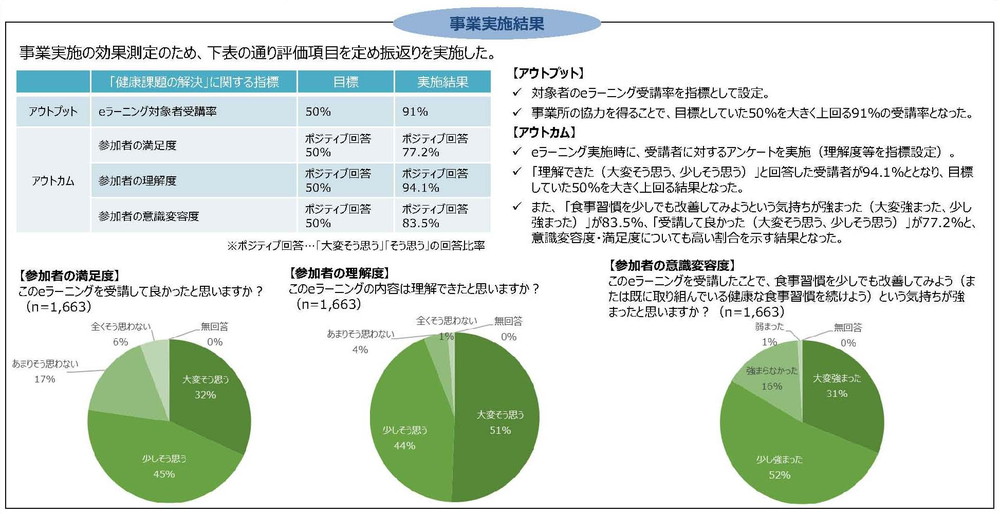

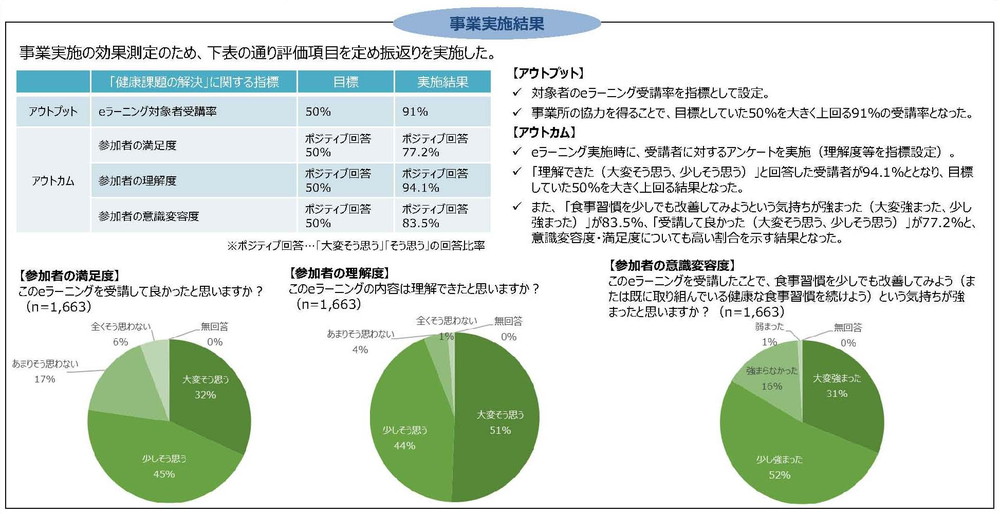

今回のeラーニング実施にあたっては、次のアウトプット目標・アウトカム目標を設定しました。 <アウトプット目標> ●eラーニング受講率50%以上 ●eラーニング受講者の50%が「理解できた」と回答 <アウトカム目標> ●他業種と比較して食習慣に問題が多いことを理解する ●食習慣の改善を「できることから」始める意欲を持つ 東京・大阪・幕張の3事業所で実施する際には、事業主とも上記目標を共有し、健保の役割と事業主の役割を明確にしました。 受講率向上につながる取り組みとしては、事業主側の周知活動が効果的でした。社内広報誌での告知、会社が管理している個人メールへの案内、従業員食堂の食卓ポップにQRコードを設置するなど、さまざまな手段を組み合わせて受講を促してもらいました。 また、ニュー・オータニでは、社内回覧で各自が押印する習慣が浸透していることを踏まえて、eラーニング受講後に押印する「受講チェックリスト」を回覧してもらいました。受講後のアンケートでは「eラーニングなのにアナログのはんことは……」という声もありましたが、実態に即した事業主側の好アイデアだったと思っています。 このようにアナログとデジタルを組み合わせた受講促進の結果、受講率91%、参加者の満足度77.2%、理解度94.1%、意識変容度83.5%と、目標を大きく上回る結果(下記詳細)となりました。

▼eラーニング健康施策の実施結果

出典;働き⽅(接客業等)に着⽬した保健事業の実践に向けた共同事業実施計画および報告書

2020年3⽉2⽇ 株式会社ニュー・オータニ ニューオータニ健康保険組合

出典;働き⽅(接客業等)に着⽬した保健事業の実践に向けた共同事業実施計画および報告書

2020年3⽉2⽇ 株式会社ニュー・オータニ ニューオータニ健康保険組合

出典;働き⽅(接客業等)に着⽬した保健事業の実践に向けた共同事業実施計画および報告書

2020年3⽉2⽇ 株式会社ニュー・オータニ ニューオータニ健康保険組合

出典;働き⽅(接客業等)に着⽬した保健事業の実践に向けた共同事業実施計画および報告書

2020年3⽉2⽇ 株式会社ニュー・オータニ ニューオータニ健康保険組合

5 コンテンツが資産になるeラーニングのメリットを発展させたい

今回のeラーニング導入にあたっては、厚生労働省の補助金による共同事業を活用させていただきました。おかげでシステムの初期投資を抑えることができ、ありがたかったです。 eラーニングは、一度作成したコンテンツを資産として引き続き活用できるメリットがあります。つまり、やり方によっては、単発開催のセミナー以上に有効活用できる可能性があると思っています。中長期的な視点で投資する価値の高い保健事業と考えています。 今回、eラーニングの第一弾コンテンツでは「食習慣に関するマイナスの状態をゼロに戻す」という目標を設定しました。受講者のアンケートを読むと食習慣以外にも「運動のことも知りたい」などの声や「知っていたことが多かったのでもっと深い内容が知りたい」などの声があり、被保険者のヘルスリテラシーに違いや幅があることを実感しました。 今後、被保険者に良い生活習慣を持続していただくためには、継続的な情報提供や段階的に情報を深めていくことが必要と考えており、被保険者のヘルスリテラシーやニーズに応じたeラーニングのコンテンツを拡充できればと思います。 私は新しい保健事業を考える上で「被保険者のベネフィットに偏りが出ない」ことを意識しています。その理由は、どの被保険者からも同じ保険料率で保険料をお預かりしている以上、ベネフィットもできるだけ広く届けたいと思うからです。その点においても、eラーニングはふさわしい保健事業です。 ここ数年の事業主との共創を通して、各事業所の担当者が健保に声をかけてくださることも増え、良い関係性が築けるようになりました。これからも「事業所にやってもらう」意識ではなく「一緒にやっていく」意識でコミュニケーション、よく話すことを大切にしながら取り組みを広げていきたいです。取材を終えてひとこと

遠藤事務長、ご協力いただきましてありがとうございました。 共同事業の監修を務めさせていただいたご縁もあり、今回の共創プロセスを間近で拝見しておりました。成功の要因としては、遠藤事務長を中心として「健康課題や働き方を踏まえてeラーニングという健康施策を選択されたこと」「社内連携・体制づくりを地道に作り上げられたこと」「アウトカム・アウトプットの評価指標を明確に設定し、事業主とも共有したこと」が挙げられると思います。本記事のeラーニングの知見が、アフターコロナの保健事業を考える際、一つのヒントになれば幸いです。 また、共創のきっかけとして、5健保共同事業の存在は大きかったと感じます。リソースの限られている健保、あるいは同業種の健保が共同事業を行うメリットが、一つのストーリーとして示された好事例ではないでしょうか。東京大学未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット 特任准教授 井出博生

※ホームページの記事、写真などのコンテンツの著作権は、国立大学法人東京大学 未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット、制作者ならびに情報提供者に帰属します。

共創者からひとこと

私は今回の「働き方(接客業等)に着目した保健事業の実践に向けた共同事業」の取り纏め事業者として、かかわらせていただきました。従来より厚生労働省が「コラボヘルスの推進」に力を入れていることもあり、その一助になるよう、本共同事業において健保と事業主の担当者が一緒に参加するワークショップを企画しました。

コラボヘルスというと健保の保健事業に事業主が協力する形が一般的ですが、ニューオータニ健康保険組合様の場合は、より“共創”感のある取り組みでした。健保は特定健診のデータ分析に基づく健康課題を事業主に伝え、事業主は従業員の実態を踏まえた事業課題を健保に共有することで、認識や目標をそろえ、一緒にディスカッションしながら1から保健事業を作り上げた点に大きな価値があると感じます。

また、共同事業では、健康課題解決のためのツールや機会をいろいろ用意させていただきました。考え方によっては、インパクトのあるツールを選択して被保険者の関心を引く方法もありますが、ニューオータニ健康保険組合様は課題に対してストレートな取り組みを地道に実行されていました。健康課題・事業課題をしっかり把握されていたことが、適切な選択につながり、素晴らしい成果を生み出したものと思います。

ソリューション創造本部 ヘルスケアチーム 吉田薫