東京大学未来ビジョン研究センター

データヘルス研究ユニット主催シンポジウム2019

「国民と社会をencourageするデータヘルス計画」特集 第2部

2019年8月30日、東京大学未来ビジョン研究センターデータヘルス研究ユニットは、東京大学伊藤謝恩ホールにて、シンポジウム「国民と社会をencourageするデータヘルス計画」を開催し、自治体・医療保険者・企業人事・受託事業者・大学関係者約340名が出席しました。

シンポジウム第1部では「国民健康保険(国保)のデータヘルス計画の構造化、事業評価、データ分析から得られた知見」、第2部では「健康保険組合(健保)から国保へつなぐ、人生100年時代を見据えた健康づくりのバトンタッチを試行する取り組み」を報告。第2期データヘルス計画が本格稼働して1年、健康課題を解決する保健事業の設計、効果的な方法・体制などのノウハウが蓄積してくる中で、その事例を共有する機会にもなりました。

Q-stationでは、同シンポジウムの内容を2回にわたって特集。今回はシンポジウム第2部をお伝えします。データヘルス計画の取り組みの面白さや発展の可能性を感じていただければ幸いです。

地域・職域の連携事例、シニア層を健保から自治体へつなぐトータルケア

―シンポジウム第2部―

厚生労働省は、保健事業の効率化やコストの適正化につながる共同実施モデルを構築し、中小規模の保険者を含む保険者機能全体の強化、効率的な取り組みの横展開を目的に「レセプト・健診情報等を活用したデータヘルスの推進事業」を実施しており、2018年度は公募をもとに13健保の事業が採択されました。

その一事業として、花王健康保険組合を代表とする5健保のコンソーシアムと、各地の自治体が連携した共同事業「シニア層の健康促進と自治体へとつなぐ健康事業」があります。

地域・職域連携の一歩を踏み出した背景や取り組み内容、効果、今後の連携のポイントなどを、実際に共同事業を行った健保・自治体の関係者が語ってくださいました。

▼自治体・医療保険者・企業人事・受託事業者・大学関係者が参加

1 シニア層に関する財政・健康課題を、5健保で共同解決

井出博生(東京大学未来ビジョン研究センター 特任准教授):

まずは、今回の共同事業「シニア層の健康促進と自治体へとつなぐ健康事業」を実施された背景、取り組みの具体的な内容について、柳内佳子様(花王健康保険組合 常務理事)に伺います。

▼コーディネーター 井出博生

(東京大学未来ビジョン研究センター 特任准教授)

(東京大学未来ビジョン研究センター 特任准教授)

柳内佳子(花王健康保険組合 常務理事):

「シニア層の健康促進と自治体へとつなぐ健康事業」は、花王健康保険組合・資生堂健康保険組合・ライオン健康保険組合・ADEKA健康保険組合・日油健康保険組合の5健保によるコンソーシアム(共同事業体)で実施しました。

シニア層をターゲットにした理由は、5健保で情報交換した際、シニア層に関する共通の悩みを抱えていることがわかったからです。一つは健保の財政面において、65歳以上の医療費が増加傾向にあり、それに伴い前期高齢者納付金の負担も大きくなっていること。もう一つは加入者の健康面において、特に60歳以降の被扶養者は健診受診率が他の年代に比べて低く、血圧・血糖の検査値が高い人が多いこと。5健保が共に同じような財政課題、健康課題を認識しながらも、マンパワー不足などにより対策が後回しになっている状態でした。

そこで、コンソーシアムならではの知恵・リソースの集積を生かし、単一の健保では取り組みづらい健康課題として、健保のシニア層を健康な状態で自治体(国民健康保険(国保)・後期高齢者医療広域連合)につなぐことを目的とする共同事業を立ち上げました。中長期的には、健保の医療費・納付金の縮減につなげることも目的としました。

5健保の健診・医療費などのデータを検証した結果、65歳になるよりも少し早い対象者も含めて「63~74歳の被扶養者」をターゲットに、下記4つの事業を展開することに決めました。

- 1.生活行動の改善、健診の習慣付けを目的とする「健診未受診者層へのケア」

- 2.生活習慣病を重症化させないことを目的とする「健診受診者層へのケア」

- 3.健康に対する意識を上げる「トータルケア」

- 4.健康な状態で自治体へバトンタッチする「自治体との連携」

▼柳内佳子(花王健康保険組合 常務理事)

2 アンケート調査で見えてきた自治体のニーズ、健保に期待すること

柳内:

自治体との連携は、5健保共に初めての取り組みとなるため、まずはアンケート調査で「自治体の健康課題は何だろう?」「どのような保健事業を重視しているのだろう?」「健保には何を期待しているのだろう?」といった自治体のニーズを知ることから始めました。

共同事業のターゲットとなるシニア層(約600人)の居住する各自治体に10問程度のアンケートをお願いしたところ、ありがたいことに234自治体から回答(回答率82%)をいただきました。アンケート調査からわかったことを下記にまとめます。

1.自治体の考えるシニア層の健康課題とは?

→健康意識の高い人と低い人の“二極化”が進んでいる。

2.自治体がシニア層の健康づくり活動で重視していることは?

→生活習慣病や介護の予防、体力維持の対策を重視している。

3.健保と自治体が共同実施できる可能性のある事業は?

→健康セミナーやイベントの開催、健康情報の発信に可能性を感じている。退職(健保資格喪失)時に自治体情報の共有を期待する声も多い。

4.シニア層の健康づくりで健保に期待していることは?

→若いころから退職時まで幅広く健康意識を上げてほしい。

その他、アンケートの自由記述欄においても「将来を見据えた地域・職域連携は必要」「在職中から自治体の情報を提供してほしい」「健保と自治体が顔の見える関係性をつくり、気軽にやり取りできると良い」「健康づくりを一緒に推進していきたい」などの前向きな言葉をいただいたので、5健保のコンソーシアムは連携の第一歩として、次の2つの共同事業を進めることにしました。

3 健保と自治体で共同リーフレット作成、退職時に自治体情報を共有

柳内:

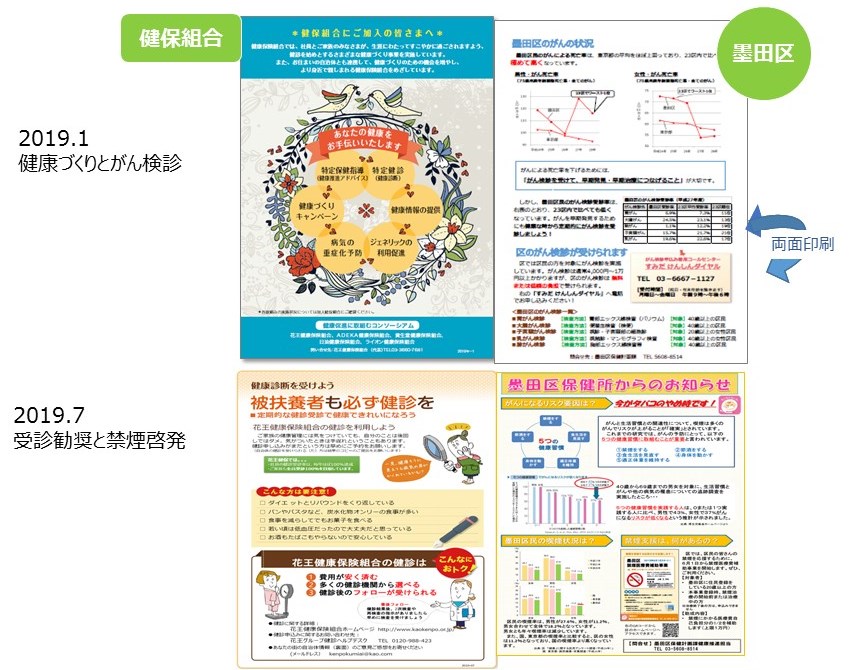

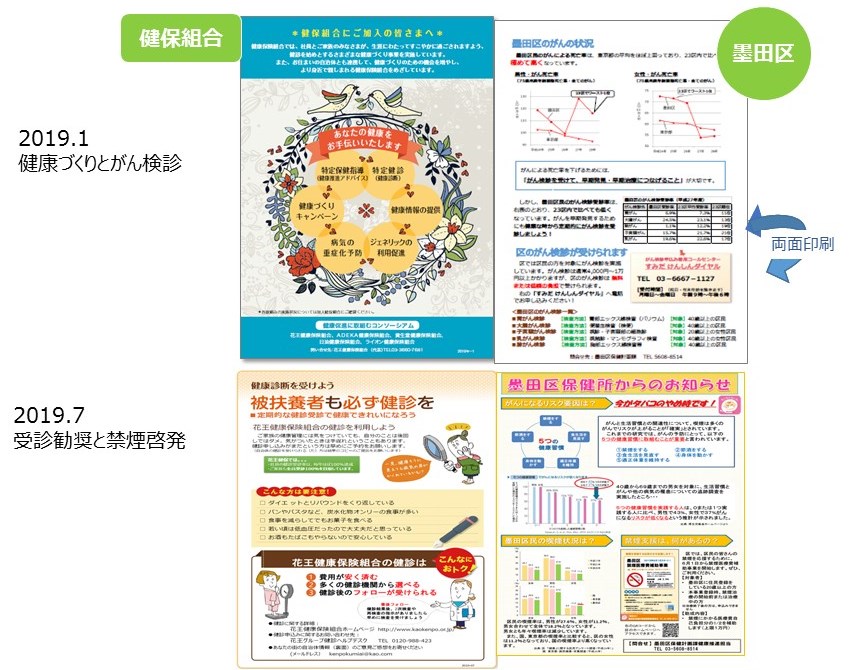

■共同事業1)健康情報の共同リーフレットの作成

健保加入者がライフスタイルに合った健康づくりイベントに参加できるよう、職域・地域を問わず、その選択肢を増やすことをねらいに、健保と自治体の健康づくり情報を共同リーフレットで紹介しました。

共同リーフレットの表面には健保からの情報、裏面には自治体からの情報を掲載。一例として、埼玉県さいたま市では「ウォーキング事業による健康づくりの案内」、大阪府大阪市では「歯周病検診の実施案内」、和歌山県和歌山市では「地域の健康づくり啓発案内」、さらに東京都墨田区では共同リーフレットをシリーズ化し、1月は「健康づくりとがん検診」、7月は「受診勧奨と禁煙啓発」などの健康情報を発信しました。

共同リーフレットを受け取った健保加入者からは「健保からの配布物に自治体の情報が入ってきたことに驚いたが、紹介されたことでイベントに参加しやすい」などの好評をいただきました。

▼5健保のコンソーシアムと東京都墨田区による共同リーフレット(コンソーシアムスライドより)

■共同事業2)退職時に自治体情報の共有

健保加入者が退職(資格喪失)して国保に加入した後も、継続的な健康イベントへの参加を促すことをねらいに、退職のタイミングで自治体の健康情報を共有しました。

これまで退職時の情報提供は、国保の加入手続きが中心でした。今回の共同事業では、多くの地域で共用できる自治体の主要な健康づくり事業を紹介する“全国共通版”案内を用意し、退職時や任意継続の資格喪失時に紹介しました。全国共通版の作成にあたっては、50以上の市区町村が内容の確認などに協力してくださいました。

さらに発展形として、日油健康保険組合と愛知県武豊町では国保の保健事業や町民向け健康づくり事業を紹介する“オリジナル版”に進化させることで、職域から地域への移行をよりスムーズにする工夫を凝らしました。

▼健保の資格喪失者に自治体の健康づくり事業を紹介

(左が全国共通版、右が日油健保と愛知県武豊町のオリジナル版 | コンソーシアムスライドより)

今回の共同事業はいずれも初めての試みでしたが、費用面・作業面において無理なく継続できるモデルを構築できたと思います。今後もPDCA(Plan-Do-Check-Act)を進める中で、5健保の取り組みが少しずつ広がり、地域・職域の輪が大きくなっていけば幸いです。

(左が全国共通版、右が日油健保と愛知県武豊町のオリジナル版 | コンソーシアムスライドより)

井出:

東京大学未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニットも5健保のコンソーシアムからお声がけいただき、本事業の一部に参加させていただきました。

最初にお話を伺ったとき、健保の共同事業にもかかわらず「シニア層を健康な状態で自治体につなぐ」という、退職後まで意識した課題設定に驚きました。個人のライフスタイルの変化に合った最適な健康づくりを、健保加入者の目線で考えるからこそ生まれる素晴らしいアクション、価値ある共同事業です。

続いては、健保との連携を通して自治体側に起こった変化について、谷口達也様(東京都墨田区 主査)に伺います。

4 連携前と連携後、自治体側の意識に変化

谷口達也(東京都墨田区 主査):

今回の共同事業においては、墨田区以外にも多数の自治体が5健保のコンソーシアムと素晴らしい取り組みをされています。その中で、シンポジウム会場に近い自治体であることから墨田区がお話しさせていただきます。共同事業の一例、一つの自治体の感想としてご理解いただければ幸いです。

さて、墨田区が5健保のコンソーシアムと連携させていただく前は「健康支援は各保険者が行うもの」という認識が強く、次のようなイメージを抱いていました。

■連携前のイメージ

- ・国保以外の保険者の取り組みや医療データは、国保事業との関連が低いのでは?

- ・社会保険の加入者の健康づくりは、各健保や全国健康保険協会(協会けんぽ)が対応しているので、自治体の役割はあまりないのでは?

- ・社会保険の加入者に、自治体の健康情報は届きにくいのでは?

- ・健診無関心層への取り組み

- ・重症化予防の取り組み

- ・データ検証(データヘルス計画)

- ・被扶養者への取り組み

▼谷口達也(東京都墨田区 主査)

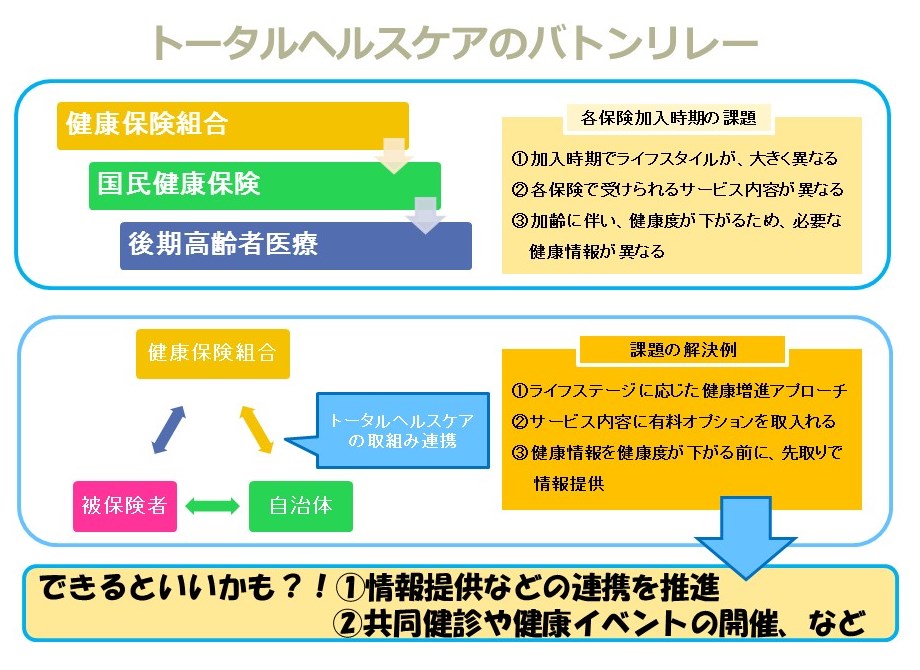

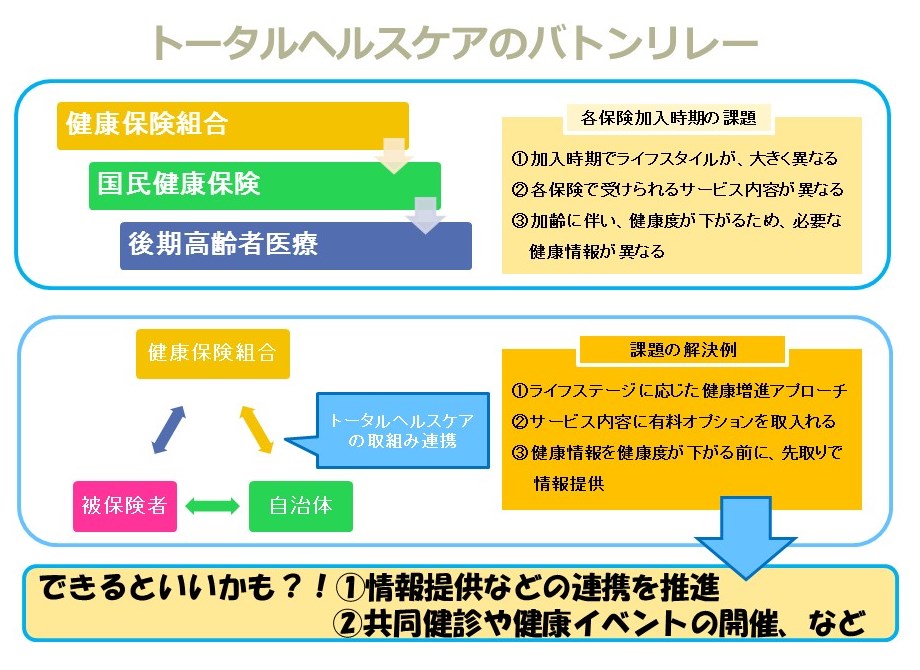

5 健保→国保→後期高齢者医療、トータルヘルスケアのバトンリレーを

谷口:

ここからは、共同事業を進める中で重要性に気付いた「トータルヘルスケアのバトンリレー」について補足します。

健康保険の被保険者の立場で考えると、ライフステージによって加入する健康保険は変われども、健康であることの欲求に大きな変化はないはずです。しかしながら、加齢に伴い健康度は低下し、その時々で必要な健康サービスや健康情報は異なってきます。

被保険者のライフステージや健康状況に応じた予防・早期対応を促すためには、健康増進のアプローチや健康情報を先取りして提供する必要があります。その有効な方法として、保険者間の連携によって保健サービスを“横展開”することで、トータルなヘルスケアの提供が可能になると考えています。

▼トータルヘルスケアを提供するためには、保険者間の連携による保健サービスの横展開が重要

(墨田区スライドより)

今後、具体的に連携できそうなアクションとしては、今回の共同事業で始まった情報提供などの連携を推進すること、共同健診や健康イベントの開催などが挙げられます。

縦割り型の行政組織は横展開が得意でない面もありますが、連携の第一歩を踏み出したことで「近い将来に向けて連携は重要であり、取り組まなければいけないこと」と意識できたのは、共同事業の最大の意義です。

(墨田区スライドより)

まとめ ノウハウを蓄積・共有し、連携の輪を広げる

井出:

それでは最後に、今後どのように地域・職域の連携を進めると良いのか、健保・自治体双方のお考えを伺います。

柳内:

日ごろ健保の仕事を通して地域・自治体との接点は多くなく、共同事業を始める前は不安もありました。しかし、初動のアンケート調査から自治体の皆様は協力的で、共通する健康課題が多いこともわかりました。今後もできることから連携を進めてまいります。

健保が自治体とコミュニケーションを図る際のポイントとしては、自社工場や支店のある自治体と面談の機会を設け、交流を深めることが大切だと思います。そして、健診やレセプトのデータを検証した上で連携できることを探り、実施後もデータに基づき効果検証することで、共同事業のメリットを客観的に把握していくことも重要です。

特に健保の被扶養者に関しては、花王健保の場合、全国に点在しているため、アプローチが難しい状況です。健保の加入者であり、その地域の在住者であるという共通認識のもと、自治体と一層協力できればと考えています。

谷口:

5健保のコンソーシアムと自治体の共同事業を通して、健保と連携できたことでノウハウを蓄積でき、より難しい課題に取り組むイメージもできました。健保側のデータや共通の健康課題も把握できたので、今後さらに現場レベルで横展開を強化し、トータルヘルスケアを進めていきたいです。

▼健保・自治体双方が連携継続・強化の必要性を認識

井出:

ここまで、花王健康保険組合の柳内様、東京都墨田区の谷口様より、今回の共同事業「シニア層の健康促進と自治体へとつなぐ健康事業」の取り組み内容、事業を通して得られた気付きなどをお話しいただきました。

個人のライフステージと保険者の関係を考えると、若年期は主に生活者として、壮年期は勤労者として、退職後は再び生活者として、保険者を移動するパターンが多くの人に当てはまります。その上で、地域・職域の連携にあたっては「ある時点の連携」と「生涯を通じた連携」が考えられます。

「ある時点の連携」とは、例えば、保健事業をアプローチしづらい壮年期の勤労者に対して、健康行動の促進や情報提供を強化するためにアプローチのチャネルを拡大する連携です。また、退職前後の勤労者に対して、健診受診を含めた健康づくりの意識啓発や情報提供を強化するといった重点的な連携もあり得ます。

今回の共同事業では「ある時点の連携」を通して、職域から地域、健保から国保という「生涯を通じた連携」の重要性に気付くことができ、被保険者の生涯を通じたバトンタッチ、バトンリレーをどのように進めると良いのかという課題が明らかになったといえるでしょう。

東京大学未来ビジョン研究センターデータヘルス研究ユニットとしては、地域・職域連携の第一歩を“連携の輪”として広げていけるよう、ノウハウを蓄積・共有する仕組みやインフラづくりを後押しさせていただきます。

※今回の共同事業で使用されたリーフレット、チラシなどの成果物は「データヘルス・ポータルサイト | データヘルスライブラリー」からダウンロードできます

以上、Q-stationでは、2019年8月30日開催の東京大学未来ビジョン研究センターデータヘルス研究ユニット主催シンポジウム2019「国民と社会をencourageするデータヘルス計画」の内容を、2回にわたって特集してきました。データヘルス推進のヒントとしてご活用いただければ幸いです! 先の特集第1部を未読の方は、あわせてご覧ください ■ 国保プロジェクトに学ぶデータヘルス計画の構造化、効果的な保健事業の進め方 ―シンポジウム第1部―

※ホームページの記事、写真などのコンテンツの著作権は、国立大学法人東京大学 未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット、制作者ならびに情報提供者に帰属します。