東京大学未来ビジョン研究センター

データヘルス研究ユニット主催シンポジウム2019

「国民と社会をencourageするデータヘルス計画」特集 第1部

国保プロジェクトに学ぶデータヘルス計画の構造化、効果的な保健事業の進め方―シンポジウム第1部―

はじめに 国保プロジェクトの舞台となった静岡県の特長

静岡県で国保プロジェクト(静岡県ヘルスアップ支援事業の一環として実施)を始めたきっかけは、静岡県庁の皆様からお声がけいただいたことに加え、次の3つの視点から静岡県が全国のモデルになり得ると考えたことです。

- 1.地域ごとに特徴がある健康課題(例:県東部にメタボ該当者が多いなど)に市町とともに向き合っていること。

- 2.国保・協会けんぽ・健保組合の特定健診等のデータに基づき、県内全ての市町の健康課題を可視化する先行的な取り組みをされていること(2012年に「第1回 健康寿命をのばそう!アワード」厚生労働大臣賞受賞)。

- 3.地域資源と丁寧に共創されていること(国保プロジェクトにも35市町村全てが参画)。

(東京大学未来ビジョン研究センター 特任教授)

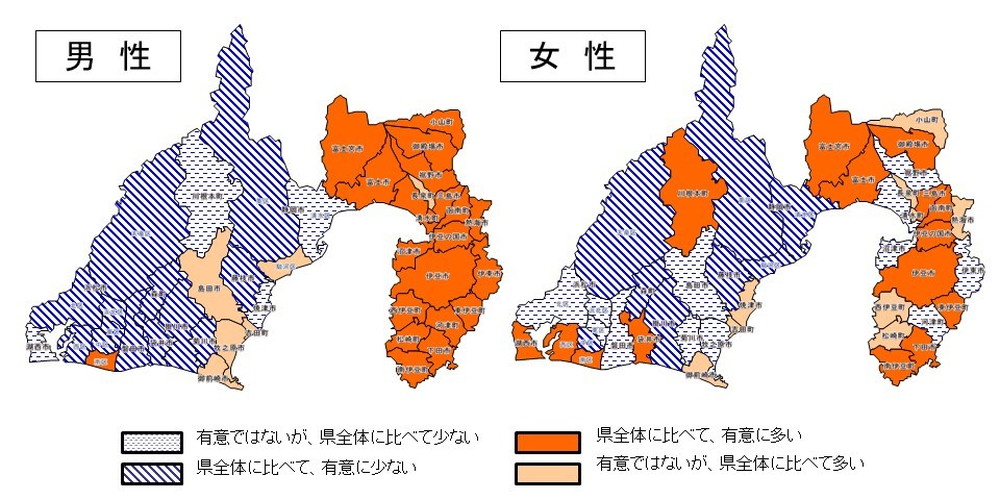

静岡県はデータヘルス計画につながる健康施策の根底として、2010年から「健康データの見える化(健診データ分析)」を始めました。現在、県内全ての国保・健保組合・共済組合から約68万人分の健診データを預かり分析することで、市町別のメタボリックシンドローム該当者の有意差をマップで示したり(下図参照)、医療保険者ごとに健診データから見える職場の特性をレーダーチャートで表したりするなど情報提供も続けています。

今回の国保プロジェクトは、2018年に国民健康保険の制度改革により、静岡県が医療保険者になったことを機にスタートし、第2期データヘルス計画のPDCAを回す支援をはじめ、特定健診・特定保健指導の実施率向上や重症化予防事業に取り組んできました。 国保プロジェクトを始めて見えてきた課題の一つは「事業の効果がなかなかデータに表れない」ということでした。例えば、数千通の受診勧奨はがきを送付しても受診率が上がらないなど、各市町はどのターゲットにどのような事業を行うのが良いのか苦慮していました。また、A市とB市が同様に重症化予防事業を進めても、数字上で改善率に差が出て、取り組みの是非に悩むなど「現場がデータに振り回される」状況も見受けられました。 そのため、東京大学との共創にあたっては、「市町がどこをターゲットに、何を重点的に実施すると良いのか」という道しるべをつくるために、データヘルス計画の構造化をお願いしました。

1 健康課題の解決につながる中身になっているか? 第一歩は共通様式によるデータヘルス計画の構造化

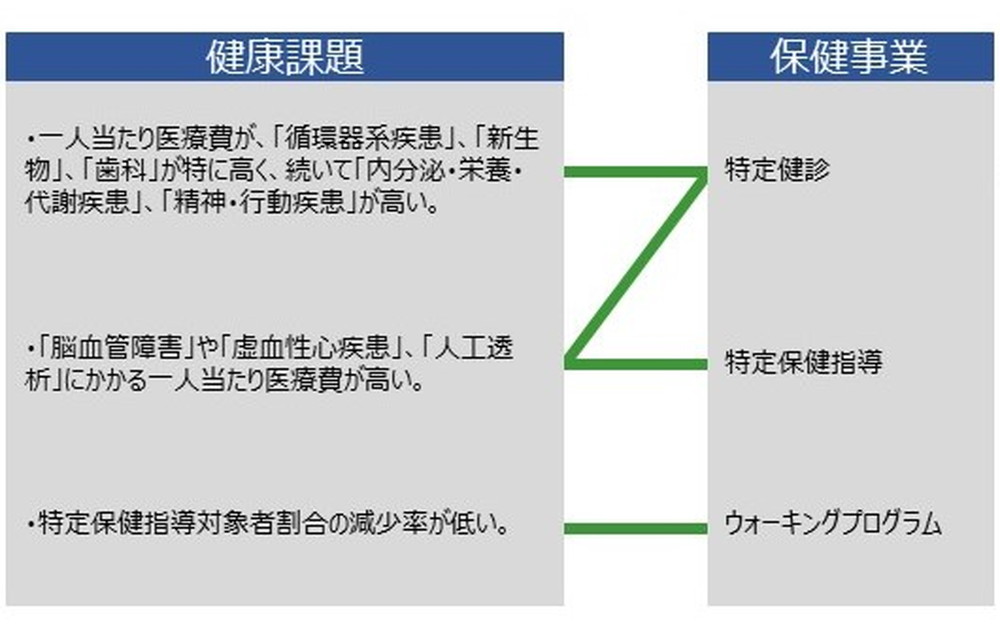

静岡県の国保プロジェクトで最初に取り組んだのは、市町国保の第2期データヘルス計画を共通様式(以下、「PDCA支援ツール」とする)に整理したことです。PDCA支援ツールは「健康課題とそれを解決する保健事業の紐付け」を起点に、各保健事業の事業目標、目標の達成度を測る評価指標(アウトプット指標・アウトカム指標)、事業を実施する方法・体制などを整理する“共通様式”です。そのイメージは下図をご参照ください。

国保のデータヘルス計画には共通様式がないため、このプロジェクト以前は、自市町の健康課題が見えづらく、保健事業で目指すことを庁内で共有しにくかったり、保険者間で健康課題や保健事業の工夫を比較することが難しかったりしました。「どこに問題があって事業が上手く進まないのかわからない」という担当者は少なくありませんでした。 PDCA支援ツールを用いてデータヘルス計画の中身を整理することで、健康課題の解決につながる保健事業の構成になっているか、課題の解決度を測る評価指標(アウトプット指標・アウトカム指標)が設定されているかといった、保健事業の実施計画に不可欠な要素に抜け漏れがないか、確認することができました。

(東京大学未来ビジョン研究センター 受託研究員)

2 「健康課題と保健事業の紐付け」がもたらすメリット

PDCA支援ツールで、初めに整理したのは「健康課題と保健事業の紐付け」です。それにより「自市町の健康課題を解決するために、どのような保健事業を行うのか」という事業の目的が明確になります。そのイメージは下図をご参照ください。

※PDCA支援ツールでは、健康課題に紐付けされた保健事業ごとに事業目標・評価指標、方法・体制などが整理されます。本図は紐付け部分を抜粋したものです。

PDCA支援ツールを用いた研修会を実施した27市町のうち、データヘルス計画で健康課題と保健事業を紐付けしていたのは、6市町にすぎませんでした。紐付けしていない市町では、目的が曖昧なまま保健事業が慣習的に実施されているケースや、担当者が「本当に住民のためになる保健事業になっているのだろうか?」と自信を持てない様子もうかがえました。 では、健康課題と保健事業の紐付けは、保険者にどのようなメリットをもたらすのでしょうか? 健康課題と保健事業の紐付けをデータヘルス計画に明示することで、各保健事業の位置付けが明確になり、担当者は自信を持って取り組むことができます。さらに、事業の目指すこと(健康課題の解決)が明確になるため、庁内の関係部署や地域の関係機関と同じ問題意識を持って方法・体制を工夫することや、いくつかの保健事業を連携した新しい解決法を探ることにもつながります。 国保プロジェクトでは「住民のためになる保健事業」を実現するための必要な準備として、PDCA支援ツールによる健康課題と保健事業の紐付けを重視しました。

ここまで、静岡県の国保プロジェクトで取り組んだデータヘルス計画の構造化の起点として、健康課題と保健事業の紐付けを紹介しました。PDCA支援ツールの準備にあたっては、健保組合の皆さんが活用されている「データヘルス・ポータルサイト | データヘルス計画作成/評価および見直し支援ツール」の構造を参考にしました。 続いて、データヘルス計画で目指す「健康課題の解決」の達成度を測る評価指標について、市町ではどのような特徴があったのでしょうか?

3 評価指標はアウトプットからアウトカムへ、データベースの進化にも期待

静岡県内の市町に対して、「特定健診・特定保健指導の事業評価・進捗確認のために把握しているデータおよび将来把握したいデータ」について調査しました。その結果から、現状とそこから見えた方向性をお伝えします。 まず、特定健診事業について。現在把握しているデータとして「健診案内通知の発送状況」「健診受診者数」といった“実施量(率)”を測るアウトプット指標は、ほぼ全ての市町が把握していました。一方、健診受診者の「メタボ該当者割合」「有所見率」といった“成果”を測るアウトカム指標を把握している市町、あるいは事業と紐付けて評価している市町は5割にとどまりました。 特定保健指導事業については、現在把握しているデータとして「実施者数」「終了者数」といったアウトプット指標は、ほぼ全ての市町が把握していました。一方、「終了者の健康状態(メタボ該当者割合)」といったアウトカム指標を把握している市町は4割にとどまりました。 次に、将来把握したいデータとしては、多くの市町が特定健診・特定保健指導事業共にアウトカム指標を挙げており、データヘルス計画が進んでいく過程で、健康課題の解決度を測るアウトカム評価が求められることがうかがえます。 その際にポイントとなるのは、評価に必要なデータの取得です。現在利用されているデータベースの多くは、データに不慣れな担当者にとって簡便さや扱いやすさに課題が残ります。今後、健康課題に保健事業が紐付けされ、評価指標が標準化されていくと、データベースのほうも評価に必要なデータを出しやすくなることが期待されます。

評価指標の設定や評価に必要なデータの把握については、KDB(国保データベース)やレセプト管理システムの有効活用を含めて、国保に限らず健保組合にも共通する重要な課題と認識しています。

4 評価対象の「カテゴリ化」で次の一手が見える

冒頭に土屋様がお話しされた通り、静岡県の国保プロジェクトで見えてきた現場の課題として、「事業の効果がなかなかデータに表れない、評価が難しい」という悩みがありました。 東京大学では、その背景の一つに、“評価対象が明確ではない”構造があると考えました。そこで、解決策の一つとして、市町村全体の平均値だけを見るのではなく、性・年齢階級、地区、受診パターンなどで評価対象を「カテゴリ化」し、見直すべき方法・体制を具体化しました。 一例としてA市において、特定健診の実施率を性・年齢階級別にカテゴリ化すると、男性の実施率は県平均と比べて40代前半と特に60代に大きな差があることがわかりました。

このような構造がわかると、40歳を迎える国保加入者と、60代の健保組合・協会けんぽからの国保加入者に対するアプローチを強化する工夫が考えられます。例えば、60代の新規加入者に健康保険証を渡すタイミングで健診案内を添えて受診を働きかける、そのために必要な国保課と保健衛生課で情報共有の体制を構築するといった具合です。 他にもB市では、特定健診の実施率を小学校別にカテゴリ化して捉え、毎年最も実施率の低い校区には自治会などを通して担当の保健師が中心に働きかける体制を取ってきました。その結果、ここ数年で市全体の実施率は10%以上向上しています。 カテゴリ化は、特定保健指導事業においても有効です。例えば「特定保健指導終了者」に絞ってメタボリックシンドロームの改善率を把握することで、プログラムの有効性と見直しの必要性を確認できます。 カテゴリ化によって評価対象を明確にすることで、見直すべき次の一手が見えてきます。さらに、もう一つの評価の工夫として「進捗管理」の視点を入れることもおすすめです。 特定健診・特定保健指導などの保健事業は、一般的に1年ごとに評価しますが、先行研究の中で「特定保健指導参加者の初回面談から1か月後の体重変化を捉えることで、1年後のメタボリックシンドローム改善の可否が予測できる」ことがわかっています。これを踏まえ、実施者である保健師や外部委託機関に「初回面談1か月後のモニタリング」を徹底することで、短期間での微修正が可能になります。 データヘルス計画の評価において、「カテゴリ化」で具体的な見直しにつなげることや、「進捗管理」の視点を入れて短期間でPDCAを回すことは、国保に限らず、他の保険者でも有効だと考えられます。

5 データヘルスのPDCAで起きる保健事業の進化(効果的な方法・体制の工夫)

データヘルス計画が構造化され、PDCAが回り出すと、健康課題を解決するための効果的な方法・体制に関するノウハウが毎年蓄積され、保健事業が進化していきます。静岡県の国保プロジェクトにおいても、素晴らしい取り組みが見られましたので、ここでは関係部署、関係機関との共創の事例を紹介してもらいます。

一つ目の事例は、国保の事務職と保健師の“共創”です。 静岡県磐田市では、データヘルス計画策定にあたり、当初、国保年金課の事務職は「保健師が中心となってつくるもの」と考える一方、保健師が所属する健康増進課は「国保の事業計画だから国保年金課がつくるもの」と認識しており、作業が進みませんでした。 その状況を打開すべく、国保年金課のグループ長は「国保加入者の健康と将来の財政、医療費に影響するデータヘルス計画は、国保年金課と健康増進課で共創すべき」と気持ちを整理し、国保年金課2名(グループ長+事務職)と健康増進課2名(課長補佐+保健師)による計4名のチームを結成。機動力のある“スモールチーム”で共創を始めたことが、話し合いや土台づくりのスピード感を生み出しました。 チーム結成後もできるだけお互いの課を行き来し、まずは雑談でも良いので顔を知ってもらううちに、ミーティングもスムーズになりました。データヘルス計画策定での健康課題の整理、課題解決のための保健事業の検討から動き出した共創は、医療費分析、ロコモティブシンドロームの広報活動などにも広がり、事務職(計画の立案者)と専門職(事業の実施者)が連携する効果・可能性を示しています。 磐田市の事務職と専門職の共創については、Q-stationのライブラリ記事(● Q-station | ゼロから築いた事務職と専門職の“共創” ―磐田市 国保年金課―)でも詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。

二つ目の事例は、重症化予防事業におけるかかりつけ医との“共創”です。 かかりつけ医は日ごろの診療を通して患者一人ひとりの状況はよく把握していますが、必ずしも地域の健康課題を把握しているわけではありません。そのような医師の特性を踏まえ、レセプトや健診結果に基づく住民の健康課題や「健診結果が悪いのに医療機関を受診していない人」といった具体的なデータを報告することで、医師も自らの専門性を生かして重症化予防事業にアドバイスしやすくなったそうです。また、継続的に受診勧奨後の通院状況や保健指導の結果を共有することで、治療中断防止の働きかけや生活習慣改善指導の必要性の認識につながりました。

保険者の事務職が医師・保健師などの専門職と共創を進める際には、データヘルス計画の素材を活用して、事業で目指すことや具体的な情報を丁寧に示すことは重要なのですね。その中で、共通の目標、事業を進めることでのメリットが見つかれば、共創を進める動機になります。これは、健保組合と産業医や事業主との共創においても同様のことがいえるでしょう。 それでは土屋様から、静岡県の国保プロジェクトで感じた効果的な保健事業の進め方について伺います。

現場で感じた保健事業の進め方のポイントをまとめると、次の4点になります。

- 1.データヘルスによって共有される方法・体制などの工夫を自地域(加入者)の特徴を踏まえて適用する。

- 2.市町(保険者)の共同実施によって職員・事業をレベルアップさせる。

- 3.市町のデータを活用する。

- 4.事業設計のための素材づくりや実施のマンパワーの補完として補助金・外部委託を活用する。

医療データと介護データの分析について、東京大学未来ビジョン研究センターデータヘルス研究ユニットでは、静岡県の国保プロジェクトの一環で協力させていただくことになっています。最後のトピックでは、これから進めるデータ分析の方向性を紹介します。

6 データ分析の方向性

データ分析と施策への活用にあたっては、次の3つの方向性で進めていきます。

- 1.自然史(疫学的分析)

加齢に伴う生活習慣・健康行動・健康状況の推移、生活習慣・健康行動と疾病の発症や医療費の関連といった「個人に着目した疾病予防・健康増進」の視点。 - 2.施策効果(保健事業の効果分析)

保健事業の参加状況別、性・年齢や加入期間などの属性別、保健事業の方法・体制別の効果比較といった「市町村・対象層における効果的な保健事業の設計」の視点。 - 3.健康・医療・介護の連結データ分析

介護保険や後期高齢者医療のデータも結合することで、市町村別の健康課題の比較、高齢者の要介護度に関連する健康リスク分析といった「人生100年時代の健康寿命延伸に向けたまちづくり」の視点。

今回のデータ分析は、静岡県から提供していただいた35市町の国保被保険者台帳、レセプト・健診データ、介護レセプトデータが対象となり、健診年度で約6年分(2012~2017年度)の各データを抽出・突合していきます。 データを受け取ってから1週間が経ち、まずは50~59歳の国保加入者のデータを対象に、2017年度の医療費や検査値に着目した集計ベースの分析を行いました。そこから見られる傾向をお伝えします。 ■特定健診の受診回数と年間医療費の関係 ・特定健診の受診頻度が低いほど、医療費が高い。 ・過去5年間で受診しなかった人と、少なくとも1回は受診した人の医療費の差は大きく、統計的にも有意である。

■特定健診の受診回数と検査値の関係 ・特定健診の受診回数が少ないほど、男女共に検査結果が悪くなる傾向。 ・総じて女性より男性のほうが検査値が悪い。 集計ベースの分析からは「特定健診の受診が加入者の意識・行動に良い影響を与え、その後の健康状況(予防)や医療費(治療の有無)につながっている可能性」や「病気のリスクが低い人生の早い時期から健診を受け続けることの重要性」がうかがえます。 また、データヘルス計画のPDCAを進める際のヒントとして、特定健診は加入者の意識・行動を変える可能性があるという観点から、「初めて受診する人、あるいは健保・協会けんぽから国保に加入するタイミングに重点を置き、必要なフォローや他の保健事業との連携を意識した方法・体制を組む」ことは有用と考えます。 今後のデータ分析においては、性・年齢といった単一・少数の階層にとどまらず、より複雑な階層や要因を考慮し、バイアスを除いた分析モデルをつくることで、どの要素が他の要素とどのように関係し、健康課題に作用しているのかを探索していきます。その結果、健診結果や医療費に影響を与えるさまざまな要素から、現場の保健事業に生かせる素材を提供したいと考えています。

(東京大学未来ビジョン研究センター 受託研究員)

まとめ 県・市町、国保連、大学の共創で得られたヒント

産官学連携はイノベーションの起爆剤であり、データヘルスの分野でも関係機関が共創することで、効果的な健康課題の解決策に関する知見が蓄積されつつあると感じます。静岡県の国保プロジェクトにおいて、県・市町、国保連、東京大学が共創した取り組みからの示唆をまとめました。

- ●各市町が“共通様式”でデータヘルス計画を整理し、健康課題と保健事業の方法・体制を共有することで、自市町を客観視できる。その上で他市町の好事例を取り入れることにより、保健事業の進化や職員のスキルアップにつながる。

- ●それらを共有する過程で、各市町がデータヘルス計画、評価指標などの標準化の必要性を感じ、県や国保連の役割も明確になる。

- ●データヘルス計画が地域のプラットフォームとして活用されることで、健康課題の解決につながる他市町の工夫を取り入れやすくなる。県や国保連の支援、地域の大学や外部委託機関などの資源活用も進みやすくなる。

静岡県の国保プロジェクトでは、健保組合の皆さんがプラットフォームとして利用されている「データヘルス・ポータルサイト」に学んだ点は多く、国保に先んじて標準化やノウハウの蓄積が進む健保組合の取り組みにも期待しています。

次回は、2019年8月30日開催の東京大学未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット主催シンポジウム2019「国民と社会をencourageするデータヘルス計画」特集第2弾として、「地域・職域の連携事例、シニア層を健保から自治体へつなぐトータルケア ―シンポジウム第2部―」を配信します!

※ホームページの記事、写真などのコンテンツの著作権は、国立大学法人東京大学 未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット、制作者ならびに情報提供者に帰属します。