健康経営を新規プロジェクトに位置づけ、企業力を高める!

―福島県須賀川 瓦斯 株式会社―

健康経営は事業目標を達成するための経営手法の一つ。

本業との結びつきを意識した目標設定と体制づくりがポイント。

社員みんなが楽しく取り組める企画を通じて、社員一人ひとりの取り組みとその成果を評価し、組織の健康風土づくりと意識統一を目指す。

1 健康経営の実践者紹介

2 取り組みの概要

名称:須賀川ガス『健康増進プロジェクト』- 1. 血圧測定、運動プログラム 全社員共通のチャレンジシートで健康づくりのPDCAサイクル!

- 対象:130名(本社社員50名+事業所社員80名)

- 期間・方法:

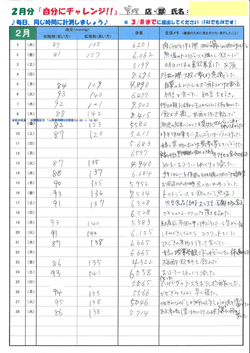

- 2018年1月10日~3月15日、日々の歩数と血圧の測定結果を指定の様式「自分にチャレンジ」*に記録(歩数は平日の勤務時間外、休日も対象)。毎月、記録を報告。

- 実施体制:

- 歩数計を全社員へ配付。

- 血圧計を各事業所へ1台ずつ設置。

- *様式「自分にチャレンジ」は、社員一人ひとりの目標設定、毎日のモニタリング(血圧、歩数、健康のために気を付けたこと・実行したことの記録)、取り組み後の評価ができるPDCAを回すための記録シート。

- 2. スマート和食プログラム 「内臓脂肪をためにくい弁当」を社員に提供!

- 対象:50名(本社社員)

- 期間・方法:

- 2018年1月9日、第1回内臓脂肪測定により社員個人の生活習慣を分析。しっかり食べて太りにくい「食べ方」に関する特別講義を開催。

- 同年1月9日~3月15日、勤務日の昼食に「スマート和食」を配食。

- 同年2月9日、第2回内臓脂肪測定により内臓脂肪の変化を確認。その際、福島県労働保健センターの保健師が食事相談を開催。

- 同年3月16日、第3回(最終)内臓脂肪測定により効果を確認。

- 同年3月28日、成果の報告会を開催。

- 実施体制:

- 花王株式会社が地元の弁当業者・有限会社なかむらへ、スマート和食*の商標ライセンスの提供と献立監修。

- *スマート和食は、1万人を超える日本人の生活と内臓脂肪の解析を基に、内臓脂肪をためにくい食事の「質」に着目した食事法。花王株式会社の登録商標。

3 健康経営の取り組みを始めたきっかけは?

毎年5月の健診結果に基づいた協会けんぽ福島支部の「事業所健康度レポート」において、 “各年代(40歳代、50歳代、60歳代)において高血圧者が他企業より多い”ことを指摘されました。また、社員の高齢化も進んでいる中で、福島県から新規プロジェクト「元気で働く職場応援事業」にお声がけいただき、健康経営の実施に至りました。4 取り組みの狙いは?

「健康経営」の取り組みの中で1つの共通目標を掲げ、社員の意識を統一する狙いがありました。ここでポイントとなるのが、本業のエネルギー事業とは直接関係のない目標を掲げることです。健康経営や働き方改革は、社外に向けたメッセージの発信に加え、社内に向けたメッセージ性もあります。社員が楽しく取り組みに参加することで、モチベーションの高まりと共に「会社がこういうこともやっている」「こんな会社で働いている」というようなメッセージ性を感じられます。健康経営の取り組みを通して「我々の会社」という価値を高めることが、実は大きな意味を持つと考えています。5 始めに取り組んだことは?

6 取り組みの効果は?

まずは健康課題の改善です。血圧の有所見者は、プログラム実施前(平成29年度)の11人から、実施後(平成30年度)は6人に減少しました。また、毎昼食に「スマート和食」を導入した対象者50名のうち、39名(78%)の内臓脂肪が減少、その結果、内臓脂肪肥満者率が34%から26%に減少しました。さらに、取り組みを通して職場のコミュニケーション向上につながっていると感じています。検査値なども良くなり、健康になったからはつらつとして、はつらつとしているから生産性が上がったというよりは、取り組みを通してコミュニケーションが増え、雰囲気が良くなったというほうが実感できる効果だと思います。例えば、スマート和食に取り組む社員は、給湯室で「内臓脂肪をためにくい弁当」のメニューを話題にしていました。私自身も社員に話しかけやすくなり、「どうでした?」とか「おいしかった?」という業務以外の健康ネタが、社員とのコミュニケーションを図るにあたり肩の力が抜けて良いのかなと思いました。

7 取り組みで苦労したこと、工夫したことは?

事業を始める土台・土壌づくりです。健康経営は事業目標を達成するための経営手法の一つであり、特に当社のような事業所が点在する中小企業においては、社員をまとめ意識を高める手段として有効と考えています。そのため、取り組みがただの“お楽しみクラブ”になってしまってはいけません。数字に基づいて良かったとか、もっとこうした方が良いとか、取り組みをきっちり評価できる土台・土壌をつくることが大切です。その上で、本業との結びつきを明確にし、めりはりをつけながらプロジェクトを実施できるように工夫しました。8 今後の計画・目標は?

当社では本業において2015年、電力事業を新たに立ち上げました。事業を拡大し社員数も増えていく中で、社員をいかに意識統一して士気を上げ、かつ、一緒に頑張ろうという気持ちにしていけるかが大切と考えています。例えば、1万件の顧客獲得という具体的な事業目標を達成するためには、社員の気持ちがばらばらでは不可能です。そこに統一感や一体感を生み出すためには、健康経営の取り組みを更に推進しながら意思疎通を図っていくことが重要と考えています。そこで、今後の具体的な取り組みとしては、2019年10月に開催される地元・須賀川市のマラソン大会に、会社のユニフォームを作って出場する予定です。 また、当社はフィットネス事業を運営しています。その知見を生かして今後、当事業に従事する社員が地域住民の健康づくりや、企業の健康経営の取り組みをサポートさせていただければと考えています。 そして、このような取り組みを通して結果的に、地域に密着して貢献する企業として、既存の社員にも地元の学生にも評価され、人材の定着・採用につなげていきたいと考えております。取材を終えて一言

橋本社長、ご協力いただきましてありがとうございました。 須賀川瓦斯株式会社の取り組みの特長は、健康経営を全社プロジェクトの一つに位置づけ、社員の意思統一の経営手法として実践されたことと言えます。具体的には、本業の新規プロジェクトと同様の手順で、部門ごとに組織として参画意識を高めると共に、取り組みに関する社内外へのPRを見据えて広報担当スタッフを推進役に選任されたことが効果的であったと感じます。また、「自分にチャレンジ」シートを用意して、意欲的にプロジェクトに参加した社員を丁寧に評価できる仕組みを設計されていたことが印象的でした。 今後、須賀川瓦斯株式会社のように、従来の健康管理・メンタルヘルス対策などの産業保健の視点に加え、本業の事業拡大やそれを実現する組織づくりのための経営手法として健康経営を実践する企業が増えることが期待されます。東京大学 未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット 村松賢治

※「健康経営」は特定非営利法人健康経営研究会の登録商標です。

※ホームページの記事、写真などのコンテンツの著作権は、国立大学法人東京大学 未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット、制作者ならびに情報提供者に帰属します。

共創者からひとこと

福島県は、2011年の東日本大震災と原子力災害の後、県民の健康指標が大きく悪化しました。そのため、県では健康長寿県をめざし、食・運動・社会参加を3本柱とする健康づくりに取り組み、2017年度からは、働き盛り世代の健康づくりとして「健康経営」に着目した事業『「元気で働く職場」応援事業』を開始しました。

須賀川瓦斯株式会社様は、当事業を活用し、会社として熱心に健康づくりに取り組まれ、健康課題の改善、職場環境や企業価値の向上まで効果を得るにとどまらず、健康に関する地域イベントの開催や地域の健康づくり事業との連携等、地域活動へも御貢献されており、事業所が一体となって健康づくりに取り組む姿勢の素晴らしさを感じるとともに、健康経営に取り組むことによる大きな波及効果を感じています。

また、須賀川瓦斯株式会社様は、当事業の事例発表や健康経営普及に向けたシンポジウム等に快く御対応いただき、他企業が健康経営を考えるきっかけづくりや当事業の普及啓発に御貢献いただけたことで、経営者や働き盛り世代への効果的なアプローチを進めることができました。

その他、当事業を進めていく上で、医療保険者や労働保健センター等の職域関係者との連携をより推進していく契機にもなりました。

須賀川瓦斯株式会社様の取組を参考にさせていただきながら、今後も健康経営の普及啓発等の取組・支援を実施していきたいと考えております。